定年後再雇用でも同一労働同一賃金は原則適用!給与の決め方や判例を解説

2021年4月に高年齢者雇用安定法が改正され、70歳までの雇用機会確保を努力義務化する法整備の方針が示されました。高スキル人材の不足を補う手段として可能性のある話であると同時に、同一労働同一賃金の適用や無期転換ルールなど、雇用側にとっていくつか注意すべき落とし穴があります。

中小企業経営の課題を解決する情報をお届け!メルマガ登録はこちらから

目次

定年後再雇用を促進する『高年齢者雇用安定法』改正への動向

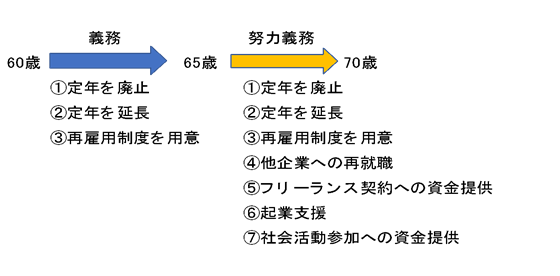

現行法では、定年を定める場合は60歳以上にしなければならず、定年を廃止または延長したり、定年後希望者を再雇用したりするなどの方法を講じ、希望者については全員を65歳まで雇用継続することが義務付けられています。

現行制度はそのままに、少子高齢化に伴う働き手不足解消のため、70歳までの継続雇用を促していこうと、法改正により70歳までの継続雇用を努力義務として設けることとなりました。

70歳までの雇用継続方法として以下の7つの方法が検討されています。

- 定年を廃止する

- 70歳まで定年を延長する

- 再雇用制度の用意する

- 他の企業(子会社・関連会社以外)への再就職の実現

- 個人とのフリーランス契約への資金提供

- 個人の起業支援

- 個人の社会活動参加への資金提供

※他の選択肢との均衡を図るため、事業は有償のものに限定されます

現状では、70歳までの雇用継続は努力義務にとどまるとされていますが、今後定年引上げや70歳までの継続雇用義務化に備えて、社内制度を整えておく必要があるでしょう。

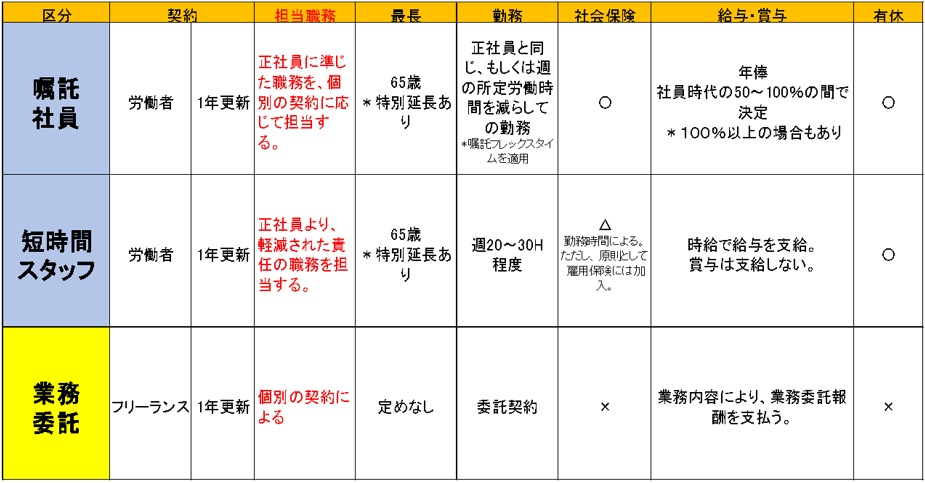

定年後再雇用制度(例)

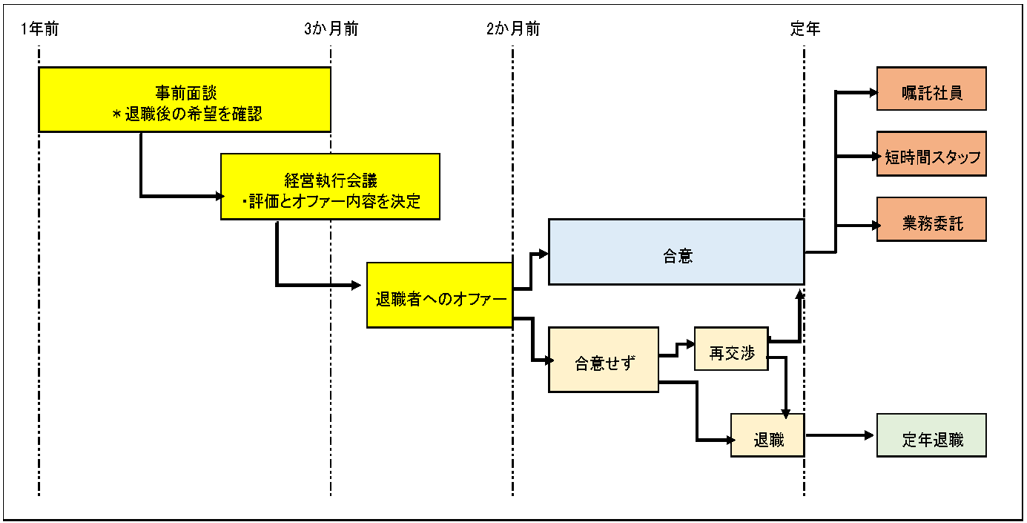

定年前から再雇用までの流れ(例)

なお、パートやアルバイトなど再雇用の方法で雇用継続する際に、契約内容・労働条件の見直しを行うケースが多いかと思いますが、高年齢者雇用安定法との関係では以下の点に気を付けておく必要があります。

①再雇用後の条件として、労働者が到底認容できないような職務内容、低額の給与水準の提示を行っていないか

②再雇用前の条件と比べて、大幅に異なる労働条件となっていないか

再雇用にあたり、労働条件を変更すること自体は問題ありませんが、会社が提示する労働条件が従来のものと比較して、大幅に低い水準のものであり、労働者が事実上退職を選択せざるを得ない場合、高年齢者雇用安定法の趣旨に反して、違法となり得るとされています。

【参考】高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 /e-Gov 法令検索

「定年後再雇用」と「同一労働同一賃金」の関係

実際にどの方法を用いて雇用継続を行うかは、各企業の判断により決定されるものです。現状、多くの会社では定年制度自体はそのままに、定年後再雇用を行うことで雇用継続を行う企業が多くあります。

ただし、例えば定年後に有期雇用労働者として再雇用を行うといったようなケースで特に注意が必要なのは、同一労働同一賃金制度との関係です。企業が定年延長ではなく、有期雇用労働者として再雇用をする選択を行う背景としては、正社員としては一度区切ることで人件費を抑えたいという理由もあるかと思います。

しかし、同一労働同一賃金制度は雇用形態の違いのみを理由として賃金などの待遇に差を設けることを許容しません。例えば、正社員と有期雇用労働者が全く同じ働き方、同じ責任を担っていたら、同一の待遇でなければならないのです。

定年後再雇用の嘱託社員が、正社員との間の賃金格差「正社員比で平均21%減」は不合理であり、労働契約法第20条に違反し無効であると求めた『長澤運輸事件』。最高裁の判決では、「その他の事情に照らして不合理なものであるということはできない」として、適法であるとの判決を下しました。

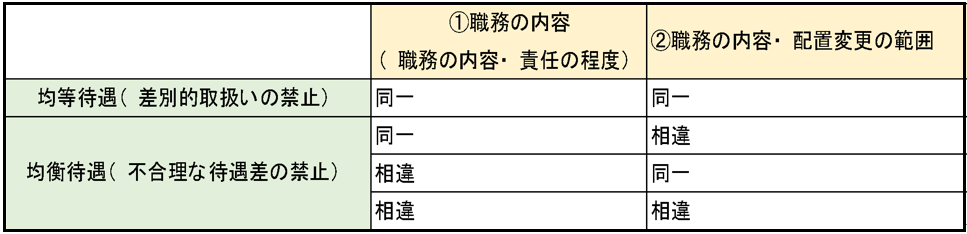

定年後、アルバイトやパート、嘱託社員として、継続雇用する際は、当該社員と正社員の間に不合理な待遇差がないか下記の2点で十分に確認が必要です。

①職務の内容(業務内容、責任の程度)

②職務の内容、配置の変更の範囲

対象となる職員が、通常の労働者と比較し、均等待遇を求められているのか、均衡待遇を求められているのかを検討する必要があります。

均等待遇であれば通常の労働者と全く同じ取扱いをしなければならず、均衡待遇であれば各社員の働き方に応じた合理的な待遇差でなければなりません。差があることについてしっかりとした理由付けができない待遇差は認められないのです。

なお、待遇差が不合理なものになっていないかという判断は、年収等の合計で判断するのではなく、各手当・待遇ごとに判断されます。

正社員とパートとの間で、支給手当に差がある場合、手当の趣旨や支給目的を踏まえて、差があることに理由付けができるか考えなければなりません。理由付けができない場合は、同様に支給を行う必要性があります。そのような支給項目が現在ある場合は、早めに見直しを行いましょう。

【参考】裁判例結果詳細/裁判所

定年後再雇用のメリット

定年後の再雇用では、企業・労働者ともにメリットがあります。ここからは、それぞれのメリットについて解説します。

- 企業側のメリット

- 労働者側のメリット

企業側のメリット

・業務の即戦力を維持できる

・後進育成の人材として活用可能

・コストを抑えつつ人手不足を補える

再雇用者は既に社内文化や業務フローに精通しており、教育やOJTが不要なケースが多く、業務の継続性が担保されます。ベテラン社員をメンターやトレーナーとして活用すれば、若手社員のスキル向上にも寄与するでしょう。

また、処遇次第では同一労働同一賃金の適用外となり、正社員採用より人件費を抑えながら、必要な労働力を確保できます。

労働者側のメリット

・収入の継続と老後資金の補填

・社会とのつながりが維持できる

・経験を生かして後進育成に貢献

「年金だけでは不安」という声が多い中、再雇用で一定の収入が確保できるのは大きな安心材料となります。また、仕事を通じて役割や居場所を感じられることは、定年後のメンタルヘルス維持にも寄与します。

定年まで務める過程で得た管理職・専門職としての経験を、若手社員の育成や業務改善に活かせる場があることは、自尊心を満たして生きがいにもつながります。

定年後再雇用のデメリット

定年後の再雇用にメリットがある一方、同時にデメリットも存在します。ここからは、それぞれのデメリットについて解説します。

- 企業側のデメリット

- 労働者側のデメリット

企業側のデメリット

・待遇差の説明責任が求められる

・制度運用の煩雑化

・モチベーション設計が難しい

再雇用する職員からの「なぜ給料が下がるのか?」に対して法的・倫理的に説得力のある説明が不可欠です。また、正社員、契約社員、再雇用者と異なる複数の就業形態の管理は人事労務担当にとって大きな負担になります。

再雇用社員のやりがい・評価制度が曖昧だと、業務に対するコミットメントが下がるリスクもデメリットです。

労働者側のデメリット

・同じ仕事でも報酬が激減する可能性

・嘱託社員やパート扱いで発言権が下がる懸念

・健康や体力の限界に直面しやすい

再雇用によって「仕事は変わらないのに手当や賞与がなくなった」といったケースに直面することがあります。雇用形態が変わることで「正社員時代ほど意見を求められなくなった」と感じるケースも。

また、若手と同様の業務を求められる場面では、体力的・精神的に負担が大きくなる可能性があります。

定年後再雇用における給与減額と待遇格差への対処法

定年後の再雇用において、給与水準や手当の取り扱いが正社員時代と大きく異なる場合、労働者の不満やトラブルに発展することがあります。企業としては、再雇用時の待遇変更が不合理な格差と見なされないよう、事前に適切な対策を講じておく必要があるでしょう。

契約内容の変更について同意を得る

再雇用時のトラブルを防ぐには、業務内容や待遇などを明確に示し、労働者本人の同意を適切に得ることが大切です。

| 雇用条件通知書・契約書の整備 | 再雇用にあたっての賃金・労働時間・業務内容などを明記した書面を用意し、トラブルの未然防止につなげます。 |

| 事前の待遇説明と文書による同意取得 | 再雇用前に正社員時代との違いを丁寧に説明し、理解・納得を得たうえで、署名付きの同意書を交わします。 |

| 労働者本人の業務内容と待遇の整合性確認 | 業務内容や責任が正社員時代と大きく変わらない場合、待遇の差に合理性があるかを再確認します。 |

| 就業規則・賃金規程の定期見直し | 定年後再雇用の運用実態と制度が乖離していないか、定期的に見直すことが求められます。 |

給与格差で問題が起きた場合の対処法

万が一、再雇用後に労働者から待遇差に関する不満や申し立てがあった場合は、速やかに対応を行うことが肝心です。

労基署や社労士など外部の専門家に相談することで、適切な対応方針を見極められます。労働者に対しては、客観的な待遇差の説明資料を作成し、賃金体系や手当の支給有無の根拠を整理しながら業務内容との関係性を示すことが大切です。

また、労働審判・調停に発展しないための早期解決として当事者との対話を丁寧に重ね、話し合いによる早期解決を目指すことも対処法のポイント。感情的な対立になる前の対応が重要です。

厚生労働省のガイドラインを併せて活用する

厚生労働省のホームページでは、同一労働同一賃金に関する特集ページが設けられています。労働者向け、事業者向けとそれぞれの立場から情報収集や相談ができるため、再雇用を行う際に活用してみましょう。

定年後にパートで雇用継続する場合は「無期転換」に注意

定年後アルバイトやパートで雇用継続する場合は、無期転換の制度にも注意が必要です。

無期転換とは、同一使用者との間の有期労働契約の期間が通算5年を超える労働者が主張できるもので、当該有期労働契約満了日の翌日から無期労働契約が成立する制度です。つまり、契約期間の満了がなく、原則生涯雇用を継続する必要性が出てくるということになります。

この制度は労働者から主張されると会社側は拒否できません。無期転換を受け入れていく方針であれば問題ありませんが、無期転換の主張に制限をしたい場合は会社側の対応が必要です。

なお、有期雇用特別措置法に基づく特例により、手続きを行うことで定年後再雇用の社員に無期転換請求権を発生させないようにすることが可能です。もっとも、定年後(60歳以上)の労働者を新規に雇用した場合は上記特例が適用されません。すなわち、有期労働契約期間が5年に達すると原則通り、無期転換請求権が発生することになります。

そのような事態を回避するためには、

- 第二定年を設けておく(例えば67歳、70歳等)

- 有期労働契約の上限を通算5年未満にする

といったような対応が考えられます。

何も対応を取らずに定年後再雇用をしていると、希望者全員を無期雇用としなければならなくなる可能性もあります。人生100年時代、働き方も多様化していくにあたり、高年齢者の雇用の機会も今後増えてくると思います。

早めに会社としてどのような方針を取るか、具体的にはどのような方法を取るか検討を進めておくべきでしょう。

*tiquitaca / PIXTA(ピクスタ)