いま、ES(従業員満足度)向上のためにすべきこと ~ESの必要性を改めて考える~

“健康経営”や“ワークライフバランス”が叫ばれる昨今、従業員満足度をないがしろにして良いと思っている人はいないでしょう。

しかし、目先の業績に目が奪われるあまり、ついつい後回しにされがちなテーマでもあります。

一般的には業績に距離が遠いと思われがちな従業員満足ですが、実は企業が持続的に収益を上げていくためには、欠かせない要素なのです。

コロナなどの外部要因に業績が振り回されている“いま”こそ、あらためて内部要因である従業員満足度に目を向けてはいかがでしょうか。

日本での従業員満足の軌跡

「従業員満足(ES)」とは、Employee Satisfactionの略称で、職務やマネジメント、職場環境について従業員の満足度をあらわす指標です。

今では当たり前になりつつある観点ですが、かつては日本企業には馴染みにくい概念でした。

顧客第一主義の弊害

従業員満足が日本企業に馴染みにくかった理由のひとつに、多くの日本企業が掲げた「顧客第一主義」の存在があります。

松下幸之助の「お客様大事の心に徹する。」に代表されるように、日本企業には古くから顧客満足に徹する姿勢が強いです。それは江戸時代の塩原多助という炭売りが、貧しい人々のために炭を一俵単位で売ったエピソードなど、古くから日本人に受け継がれる“商人の心”ともいえます。

顧客ニーズに応える商人精神が奏功し、高度経済成長下では日本の誇るモノづくり文化が醸成されていきました。

しかしバブル崩壊後は、日本企業は競合企業との顧客獲得争いに晒されたのです。特に製品そのもので競合差別化が難しい業種で、顧客へのサービス合戦が過熱しました。

その結果、一部の業界で行き過ぎた超過勤務などが発生し、顧客第一主義が従業員を犠牲にする弊害が起きたのです。

従業員満足への注目

時を同じくして、バブル崩壊後の経済低迷時代に日本企業は“強いアメリカ経済”を人事制度に取り込もうとしました。アメリカに影響を受けた2つの制度が「職務主義」と「従業員満足主義」です。

前述の顧客第一主義の弊害でたとえサービス残業などがあったとしても、それまでは日本独特の「職能資格制度」があり、必死に頑張って働けば定期昇給する等級・賃金制度で何とかバランスを保っていました。

しかし不況に伴い、人件費を厳密に管理しようとした日本企業が取り入れたのが、アメリカで主流になっていた「職務資格制度」です。

従来型の“人”に賃金が付く職能主義から、“椅子(ポスト)”に賃金が付く職務主義への転換がはかられました。従業員が身を削ってまで頑張る大きな理由が損なわれ、日本企業は成果主義へと向かうのです。

過熱する成果主義と同時に、アメリカの「従業員満足主義」が日本企業に刺激を与えました。

例えば1973年の創業以来、黒字経営を継続させていたサウスウエスト航空などの存在が挙げられます。「お客様第二主義、従業員第一主義」という従業員満足を優先する企業ポリシーにも関わらず成果を上げ続けている企業の存在を知ると、「顧客第一主義」から「従業員満足主義」に軸足を移す日本企業が増えていきました。

労務行政研究所の『人事労務管理諸制度の実施状況調査』の従業員満足度調査の実施率によると、2001年には従業員満足度に関する調査項目すら存在していないにも関わらず、2004年には14.2%、2018年には30.9%と、従業員満足度が徐々に注目をされているのが分かります。

顧客満足・従業員満足と業績との関係

こうした過去の歴史での「顧客第一主義vs従業員満足主義」の構図に一石を投じたのが収益(業績)との関係です。

ESが業績につながるSPCモデルとは

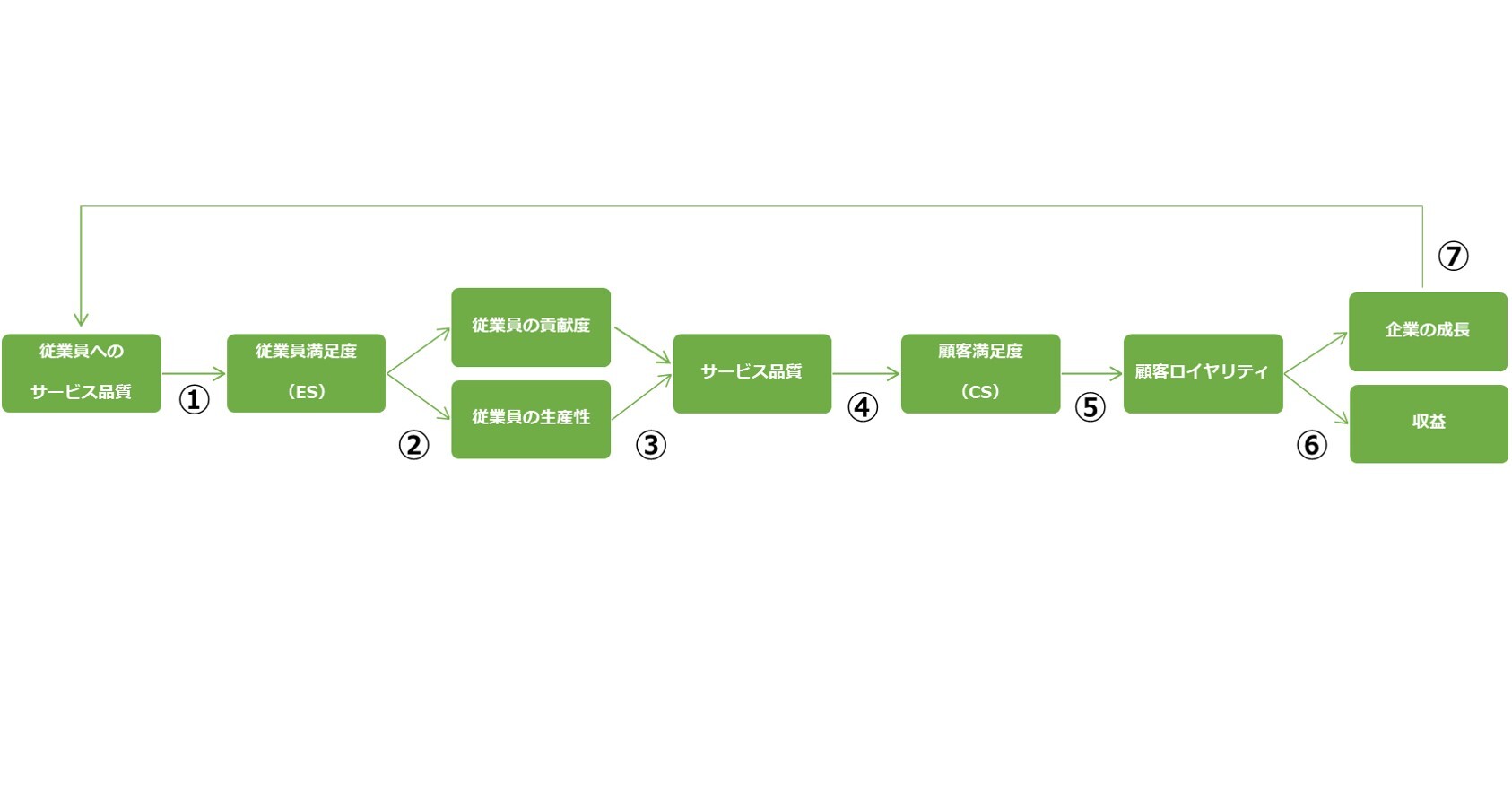

1990年にハーバードビジネススクールのJ.L. Heskettなどサービス・マネジメント研究者により「SPC(サービス・プロフィット・チェーン)」という画期的なモデルが提唱されました。

従業員満足(Employee satisfaction, 図解ではESと略)、顧客満足(Customer satisfaction, 図解ではCSと略)、収益の因果関係を示したフレームワークのことです。

①従業員へのサービス品質が高まり、ESの原動力となる、②ESが高まると、従業員の貢献度や生産性を生む、③従業員の貢献度や生産性が高まると、サービスの品質向上につながる④サービス品質が高まると、CSの原動力となる、⑤CSが高まると、顧客ロイヤリティの原動力となる、⑥顧客ロイヤリティが高まると、企業の成長や収益につながる、⑦企業成長や収益が、従業員の報酬や福利厚生のサービス改善に再投資される。

SPC(サービス・プロフィット・チェーン)を産む7つのステップ

出典:経営ノウハウの泉

つまり従業員満足度を高めると、顧客満足度、そして業績が向上するという成長サイクルが回っていくのです。

SPCの関係が成立するということで、これまで業績を上げるために顧客向けのエクスターナル・マーケティングだけに目を向けていた企業も、従業員に対するインターナル・マーケティングに取り組み始めたのです。

まとめ

従業員満足は古くて新しいようなテーマです。

日本企業では“社風”という、企業に人格を付与するような独自の価値概念があります。

今回歴史を振り返ってきたように、江戸の商人の精神に始まり、時代の変遷を受けながら、日本独自の社風文化は形作られてきました。

各社ごとに社風である“自社らしさ”は異なります。

そしていつの時代であっても、“らしさ”の礎を支えているのは従業員といえます。

外部環境に翻弄される昨今だからこそ、自社がこれまで“らしさ”を築いてきた従業員満足にあらためて目を向け、出来ることから取り組んでみてはいかがでしょうか。

【参考】

※ 人事労務管理諸制度の実施状況調査- 2018年労務行政研究所調査

https://jinjibu.jp/article/detl/rosei/2139/