生存力のある企業とは?データから見る中小企業における新規顧客ニーズ探索の重要性

2021年6月現在、新型コロナウイルス感染症はまだまだニュースの話題から消える様子がありません。連日、さまざまな視点・切り口で語られる今回の感染症ですが、もちろんビジネス環境への影響も甚大です。みなさまの事業に関してはいかがでしょうか。

4月に発表された2021年度版『中小企業白書』・『小規模企業白書』(以降、白書)では、テーマを「危機を乗り越え、再び確かな成長軌道へ」として、感染症の影響を踏まえた中小企業の経営戦略のあり方について“危機を乗り越える力”として、次の4つの視点に分けて分析しまとめています。

(1)中小企業の財務基盤と感染症の影響を踏まえた経営戦略

(2)事業継続力と競争力を高めるデジタル化

(3)事業承継を通じた企業の成長・発展とMAによる経営資源の有効活用

(4)消費者の意識変化と小規模事業者の底力

今回は、主に飲食店などを例に、白書の“(4)消費者の意識変化”の視点から“(1)経営戦略”を関連させ、中小企業における新規顧客ニーズ対応の重要性を考えます。

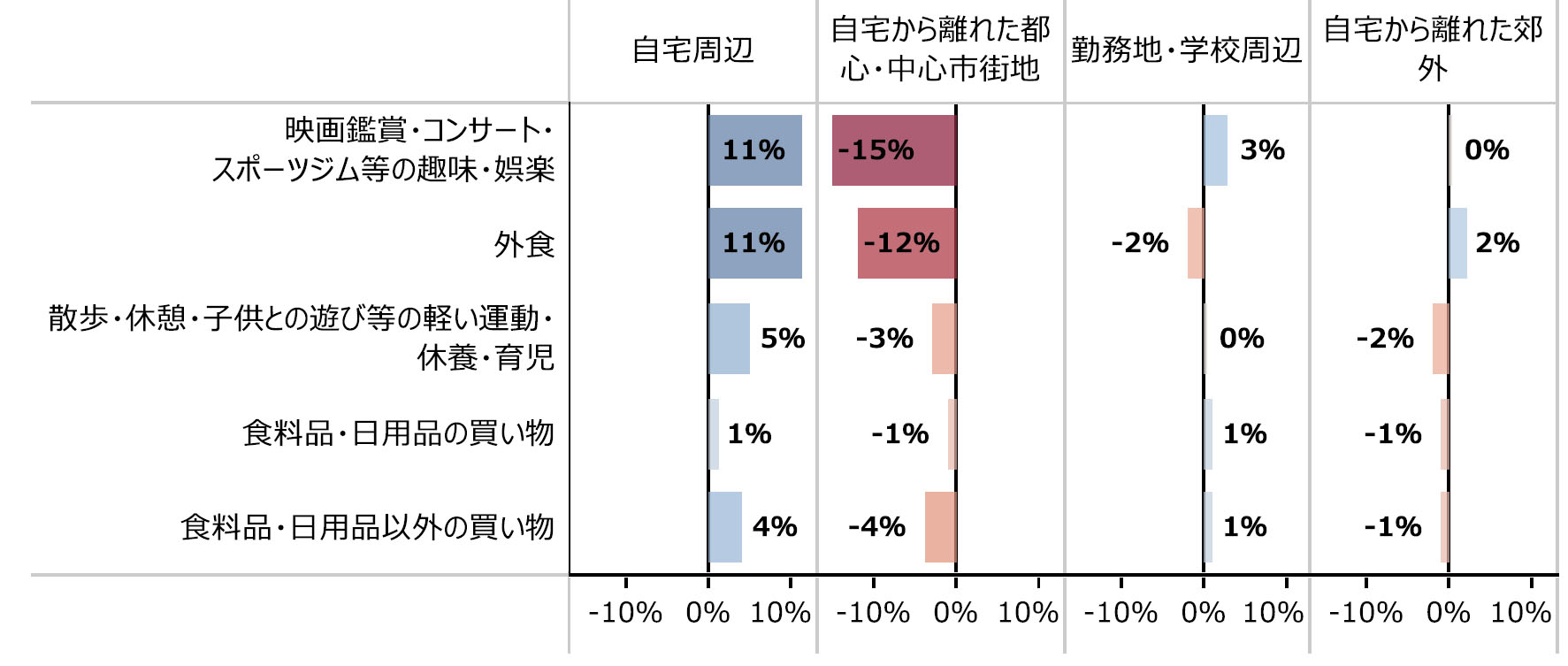

外から家、都市から郊外…消費者の変化を振り返る

まずは消費者の変化を考えてみます。下図は、白書による感染症流行前後の外出先の変化を示したデータです。自身の行動を省みてもなんとなくわかることですが、移動の制限等が政府や自治体から謳われていることもあり、映画鑑賞などの趣味・娯楽、また外食など、以前は自宅から離れた都市部で消費していた経済活動が近隣の消費へと変容しました。

出典: 中小企業庁

また、これ以上に深刻なのは、外出そのものが抑制されてしまっていることです。日本フードサービス協会が発表した「2020年の外食産業市場動向調査」によると、外食産業における売上は、前年比84.9%と調査開始以来最大の下げ幅を記録しました。また、それら外食産業のバリューチェーンの一部を担っている食材卸事業者も大きく影響を受け、全社に占める約84%が売上げ減となってしまっており、またその内の半分弱(約32%)は赤字に陥ってしまっています。

変化に対応できる企業の経営戦略は?

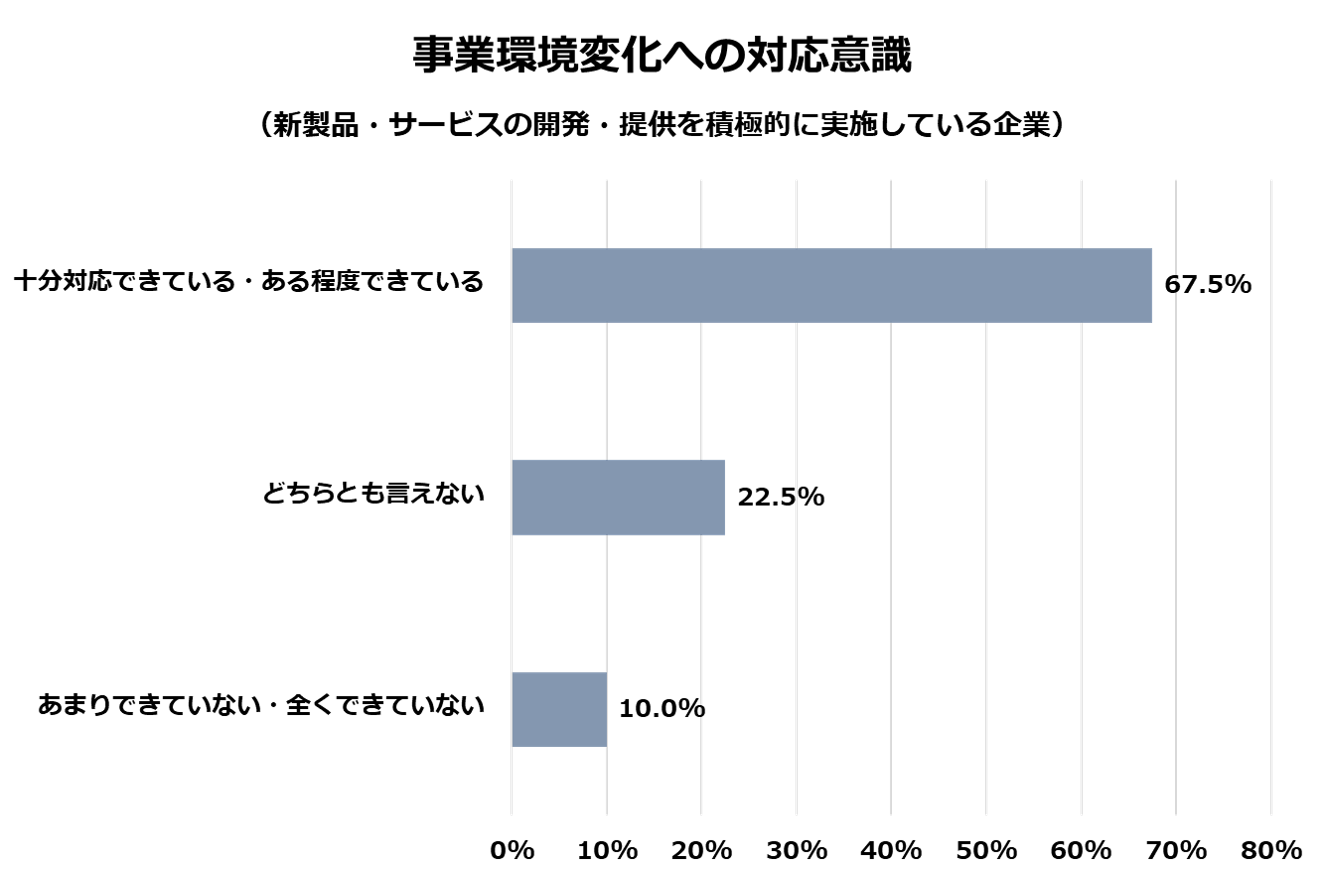

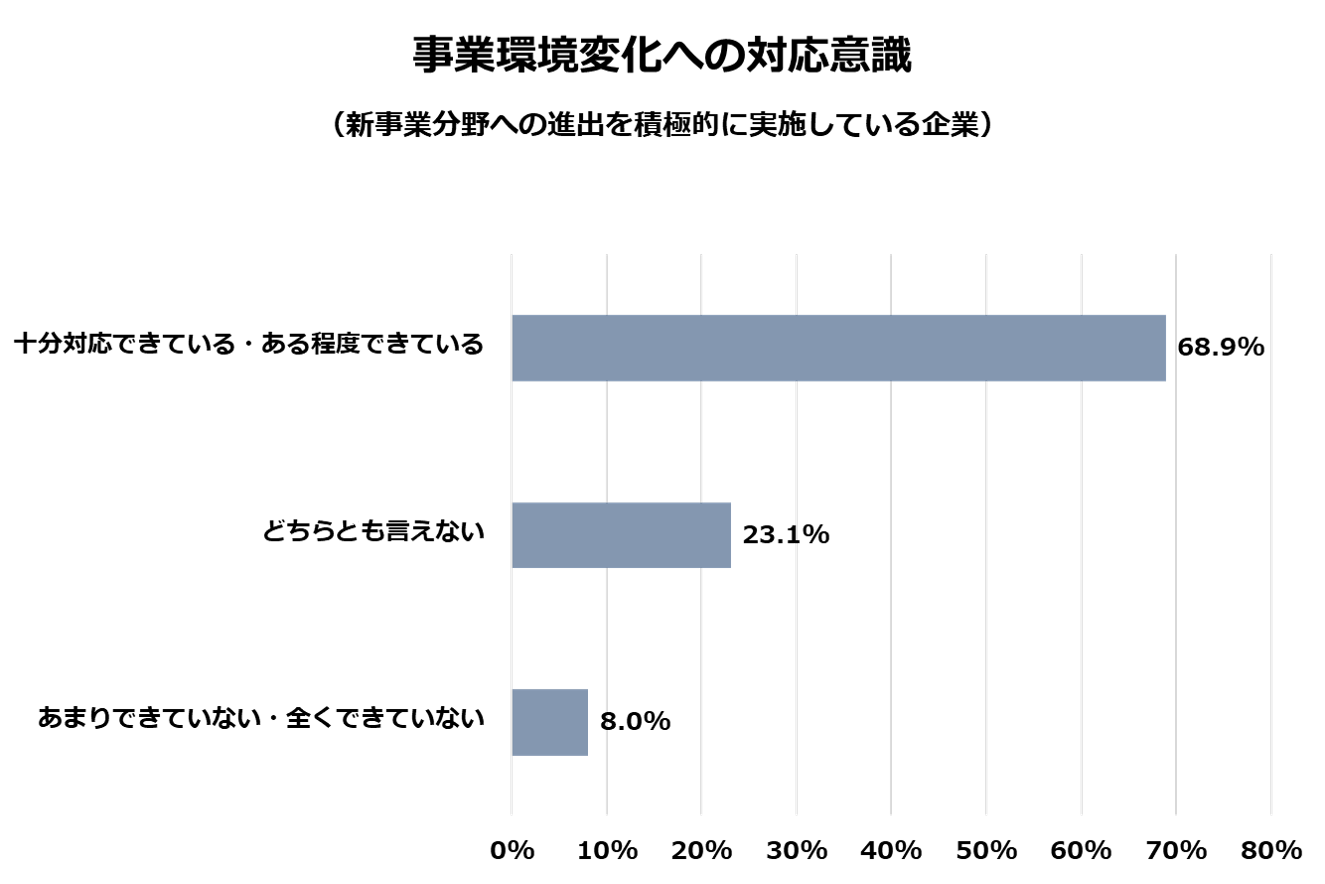

では、このような環境変化に対して、中小企業はどのような経営戦略をとるべきなのでしょうか。以下の図は、感染症流行下で“新製品・サービスの開発・提供”や“新事業分野での進出”を積極的に行っている企業の事業環境変化への対応意識を示したものです。

ここから“新製品・サービスの開発・提供”や“新事業分野への進出”を積極的に実施している企業のうち、約70%が変化に対応できていることがわかります。

新製品・サービスの開発・提供や新事業分野への進出というと難しく思えてしまうかもしれませんが、自社のノウハウを活かした顧客ニーズへの柔軟な対応と読みかえるとよいかもしれません。飲食業を例にとると“テイクアウトメニューの開発”や“居酒屋によるランチメニュー開発”などは、新製品・サービスの開発に該当します。また白書では、事例として飲食店のテイクアウトメニューや病院の薬の受け取り代行などを行うこととしたタクシー会社を取り上げています。

新事業分野への進出の事例はどのようなものがあるでしょうか。白書では、観光事業を手掛けていた企業が客足の減少から観光スポット動画を配信するうちに、動画製作のノウハウを蓄積して動画制作事業に進出した事例を取り上げています。

新規事業に挑む企業ほど生存力がある?

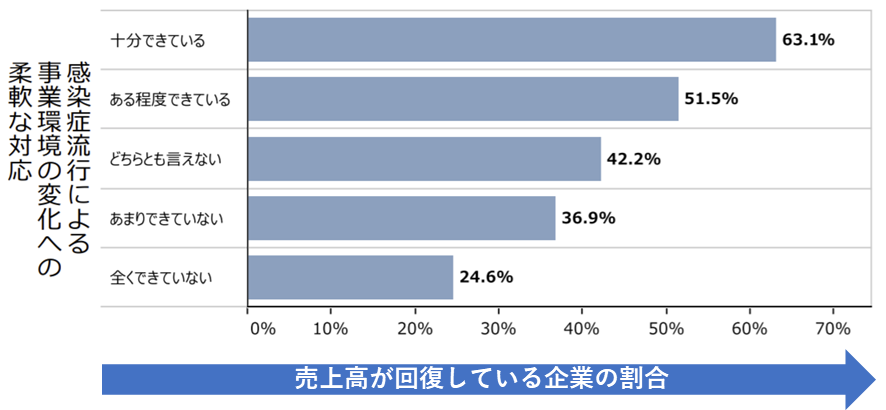

さらに白書では、事業環境の変化に合わせ、新製品の開発や新事業分野への進出など柔軟な対応ができている企業ほど、売上高の回復が早いことが示されています。このことから、今回の変化を転機と捉え、顧客のニーズや自社の強みに着目して事業を見直すことも重要ではないかと提言されていました。

出典: 中小企業庁(筆者一部追加)

上の図は、事業環境の変化への対応意識ごとにみた中小企業における売上高の回復*1割合です。環境変化に十分対応できている企業ほど業績が回復していることが分かります。今回は、感染症をきっかけにした大変大きな環境変化ですが、経営環境の変化は断続的に起こり続けています。積極的に変化に挑むことは、中小企業にとって重要なポイントとなるのです。

フレームワークを使って顧客ニーズをとらえる

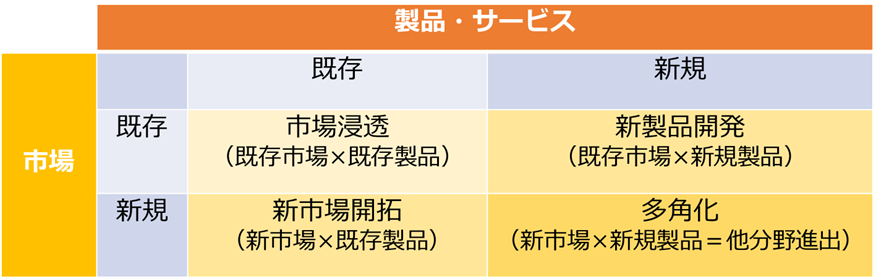

環境変化に対する適応性とは、顧客ニーズの変化に対する経営戦略の適応性ともいえます。ここで使えるフレームワークが、製品・サービスと市場を、既存と新規に分けて戦略化する『アンゾフの成長マトリクス(以降、成長マトリクス)』という考え方です。成長マトリクスは、どの方向にすすめばもっとも効率良く成長できるか、という視点でこれまで使われてきていたのですが、市場=顧客、製品=ニーズとし、どの方向で顧客のニーズをとらえるかという視点で見てもしっくりきます。

出典: 筆者作成

これらの考え方は、成長戦略でありながら、いざというときの生存戦略としても機能します。なぜならば、成長マトリクスの本質が、新規顧客ニーズ・新規顧客の開拓にポイントを置いて新規ニーズを発見して成長してゆく戦略立案手法であるためです。そして、常に新規ニーズにアンテナを立て実践・準備をすることが新規顧客の獲得につながり、いざというときに既存顧客に依存せずに生き残る戦略となるのです。

冒頭で確認した消費者の変化のように、既存顧客ニーズの大幅な変化は、今後も起こりえます。そんな時にどうあるべきか。常に新規の顧客ニーズ・新規顧客を想定した戦略を立てておくことが攻撃にして最大の防御になるのです。それが、“危機を乗り越える力”となります。

既に感染症まん延の影響をうけて業績が落ち込んでしまっている企業はもとより、現時点で業績が落ち込んでいない場合でも、来るべき将来のため積極的に新規顧客開拓の可能を探ってみましょう。

【参考】

※ 2021年版中小企業白書・小規模企業白書 – 中小企業庁

※ 2021年版 中小企業白書・小規模企業白書 ~中小企業の新事業展開事例集 概要~(2021年4月) – 中小企業庁

※ 事業再構築補助金 – 経済産業省

(新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援)

*1 売上高回復企業とは、感染症流行後、2020年4月から9月に最も売上高が落ち込んだ企業のうち、10-12月の売上高が中央値を上回る企業のことを指す。

* freeangle / PIXTA(ピクスタ)