「サイボウズ」と「kintone」は何が違う?企業タイプ別に選び方をわかりやすく解説

グループウェアといえば『サイボウズOffice』という有名な製品がありますね。一方で『kintone』という製品も聞いた経験があるでしょう。この2つは両方ともサイボウズ株式会社の製品です。なぜ同じ会社がグループウェア製品を2種類も出しているのでしょうか?

それは用途によって使い分けるためなのです。『サイボウズOffice』と『kintone』は自社の状況に合わせてどちらが良いかを検討して選ぶ必要があります。

本記事では『サイボウズOffice』と『kintone』の違いと企業タイプ別の選び方について分かりやすく解説します。

目次

「サイボウズOffice」と「kintone」それぞれの機能は?

違いを説明する前に『サイボウズOffice』と『kintone』それぞれについて、個別に概要を説明します。

「サイボウズOffice」の機能

『サイボウズOffice』とはサイボウズ株式会社が開発・販売している国内No.1シェアのグループウェアです。

グループウェアとは、企業などの組織内部での情報共有を円滑にするためのITツールを言います。『サイボウズOffice』には情報共有のための以下の機能が搭載されています。

- 個人やチームのスケジュール管理・共有機能

- 全社員へ一斉に通達するための掲示板機能

- ファイル管理機能

- 社内に向けてのメッセージ送信機能

- 社外に向けてのメール送信機能

- 承認・決裁のためのワークフロー機能

- 商談の記録や会議の議事録をかんたんに残せる報告書機能

- 連絡先を一元管理できるアドレス帳機能

- 電話の伝言から折り返しまで管理できる電話メモ機能

- チームの進捗を管理できるプロジェクト管理機能

- 個人のタスクを管理できるToDo機能

- ログインと連動する勤怠管理機能

- その他、自社の業務に合わせて追加できるさまざまなカスタムアプリ

『サイボウズOffice』は社内の情報共有に必要な機能をワンパッケージでまかなえるように作られており、ITツールに投資する資金が少ない中小企業向けのグループウェアと言えるでしょう。

「kintone」の機能

『kintone』とは同じくサイボウズ株式会社が開発・販売しているクラウド型のグループウェアです。『kintone』も『サイボウズOffice』と同じように業務上のさまざまな情報共有に使うアプリ環境を効率できます。

『kintone』の最大の特徴は業務に必要なアプリをかんたんに自社開発できる点です。自社開発といっても技術系の専門的な知識はほとんど必要ありません。

『kintone』ではさまざまなアプリのパーツが用意されていて、それを組み合わせるだけで自社に合ったアプリが作れます。開発画面は視覚的に分かりやすい仕様なので、ドラッグアンドドロップ*などの直感的な操作で開発ができます。

以下の例のように、幅広い種類のアプリを開発できます。

- 生産進捗工程の管理(製造業向け)

- 受注・出荷管理(製造業向け)

- サービスカウンター客注管理(小売業向け)

- ソフトウェア開発管理(IT企業向け)

- ヒヤリハット管理(建設業向け)

- 問診票作成(医療機関向け)

- 顧客管理(弁護士向け)

- 物件管理(不動産業向け)

- 店舗日報(飲食店向け)

- 学校日誌(教育機関向け)

ここに記載したのは一例で、実際には各業界に特化したアプリから、全業種に共通するような汎用的なアプリも作ることができます。非常に高機能なノーコード開発環境と言えるでしょう。

* ドラッグアンドドロップ・・・パソコン(マウス)操作のひとつ。移動させたい対象をマウス等の左ボタンを押しながら、移動先まで動かすこと。

「サイボウズOffice」と「kintone」の違い

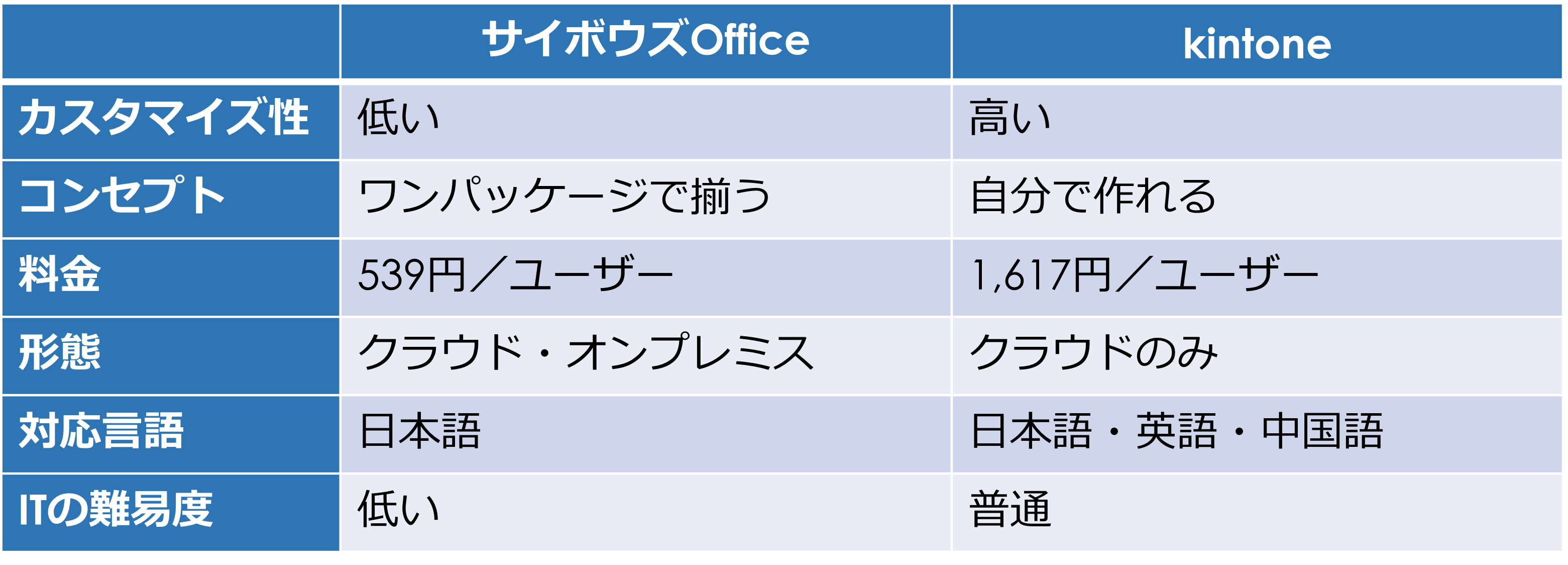

『サイボウズOffice』と『kintone』の最大の違いは、そのカスタマイズ性とコンセプトにあります。

出典: 経営ノウハウの泉

※料金は月当たりの価格(税込)

この一覧表を見てもわかるように、『サイボウズOffice』は日本のビジネス環境で一般的に必要なITツールがワンパッケージで揃うサービスといえます。『サイボウズOffice』は基本的にはパッケージ内ですでに用意されたアプリを使うからです。プレミアムプランを契約すればアプリをカスタマイズできる機能が付いてきますが、『kintone』に比べると補助的なカスタマイズしかできません。

一方で、『kintone』の場合はアプリの自作がメインです。各社に合ったアプリの自社開発を目的にしており、カスタマイズの方法も『サイボウズOffice』より多彩かつ豊富です。しかし、業務プロセスをどのようにアプリに落とし込むかの要件定義には多少ノウハウが必要でしょう。たしかに技術系の専門的な知識は必要無いですが、ITを導入するのが初めての企業がいきなりアプリを開発するのは少し難しいかもしれません。つまり、エンドユーザーのレベルで、ある程度ITツールやアプリを使った経験がある企業向けといえます。

ここからは『サイボウズOffice』と『kintone』、それぞれどんなタイプの企業が向いているのか解説します。

「サイボウズOffice」が向いている企業のタイプは?

ITツールにあまり慣れていない企業

DX(デジタルトランスフォーメーション)という言葉が注目されて久しいです。デジタル化を推進してビジネスモデルを変革しなければ生産性の格差が生じるといった話です。

ただ、デジタル化を進めたくても、社内にITツールに詳しい人材がおらず、何からはじめていいのかわからない中小企業も多いのではないでしょうか。

そのような企業には『サイボウズOffice』がおすすめです。なぜなら1つのパッケージを導入するだけでデジタル化に必要なツールがほとんど揃うので、ライセンスの管理やたくさんのアプリの整合性に頭を悩ます必要がありません。

「なんとなくITツールを避けてきたが、今こそ導入したい」と思っている企業は、まず『サイボウズOffice』から始めると良いでしょう。

ITツールに投資するリソースが限定されている企業

『サイボウズOffice』の特徴の1つにコストの安さが挙げられます。クラウド版なら1ユーザーあたり539円しかかかりません。これだけたくさんのアプリがパッケージ化されていてこの価格です。

しかも初期費用は無料でトライアル期間もあるます。試しに導入してみて、合わなければ契約しなければよいのでコスト面でのリスクも抑えられています。

したがって、スタートアップ企業など、ITツールに投資する時間的・金銭的リソースが限定されている企業にもおすすめできます。

>>>自社が『サイボウズOffice』向きの企業タイプならこちら

「kintone」が向いている企業のタイプは?

既存の業務プロセスを活かしたい企業

『kintone』の最大の特徴は、ITの専門知識が無くてもアプリ開発ができるところです。デジタル化のために、既存の業務プロセスを大きく変更する必要はありません。

『サイボウズOffice』の場合は既製品的なパッケージとなるため、自社に合わせたカスタマイズがあまりできません。誰でも簡単に使える一方で、自社の業務をアプリに合わせる必要が出ることもあるでしょう。

あまり業務プロセスを変えたくない企業は『kintone』を選ぶほうが良いでしょう。サンプルアプリも100種類以上はじめから付いているので、とりあえずサンプルアプリを導入して、デザインや設定を変更するといった使い方もできます。

他社製のITツールと組み合わせて使いたい企業

『kintone』のもう1つの特徴は豊富な連携機能にあります。「他社製のITツールの機能とkintoneの機能を組み合わせて、こういうアプリができないかな?」と思いついても連携機能が付いていなかったら実現できませんね。

『kintone』ならそれができます。例えば『kintone』が連携できる主なサービスには以下のようなものがあります。

- G suite

- Microsoft 365

- AWS

- concur

- Marketo

- Box

- Zendesk

- Slack

- Dropbox Business

- WorkPlace by Facebook

- LINE WORKS

- Sansan

- Cloud Sign

ここに挙げたのはあくまでも一例です。連携可能な他社サービスは全部で100件以上あります。

例えば『kintone』から直接Excelに出力したり、『LINE Clova』と『kintone』でAIアシスタントを使った在庫管理システムを作ったり、『kintone』で作った顧客管理データベースから取引情報を『freee』に読み込んで会計処理を行ったりという使い方ができます。

まとめ:自社に合ったツールはどちらか、課題から判断しよう

ここまで読んで、『サイボウズOffice』と『kintone』が全く別の使い方をするツールだとわかったと思います。どちらのツールが良いか判断するにはまず自社がなぜITツールを導入したいのかはっきりさせることが重要です。まずは課題の洗い出しと検討をしましょう。そして、『サイボウズOffice』も『kintone』も無料トライアルの制度があります。それらを利用して試しに使ってみてから判断すると良いでしょう。

*metamorworks、jhphoto、ふじよ、shu、Jake Images / PIXTA(ピクスタ)

Sponsored by カウネット