2022年4月、個人情報保護法が改正されました。ご自身の企業ではしっかりと対応できているでしょうか? 何を守るための法律なのか、企業が求められる義務とは何なのか、経営者として把握しているでしょうか?

『経営ノウハウの泉』では中小企業経営者向けウェビナーを開催。日比谷タックス&ロー弁護士法人 堀田陽平先生にご登壇いただき、個人情報保護法の内容を改めて整理していただきました。

ここでは、その模様を4回に分けて連載していきます。本記事では第1回として、「今さら聞けない個人情報の定義・概念」について解説します。

第1回:今さら聞けない個人情報の定義・概念

第2回:個人情報保護法の基礎

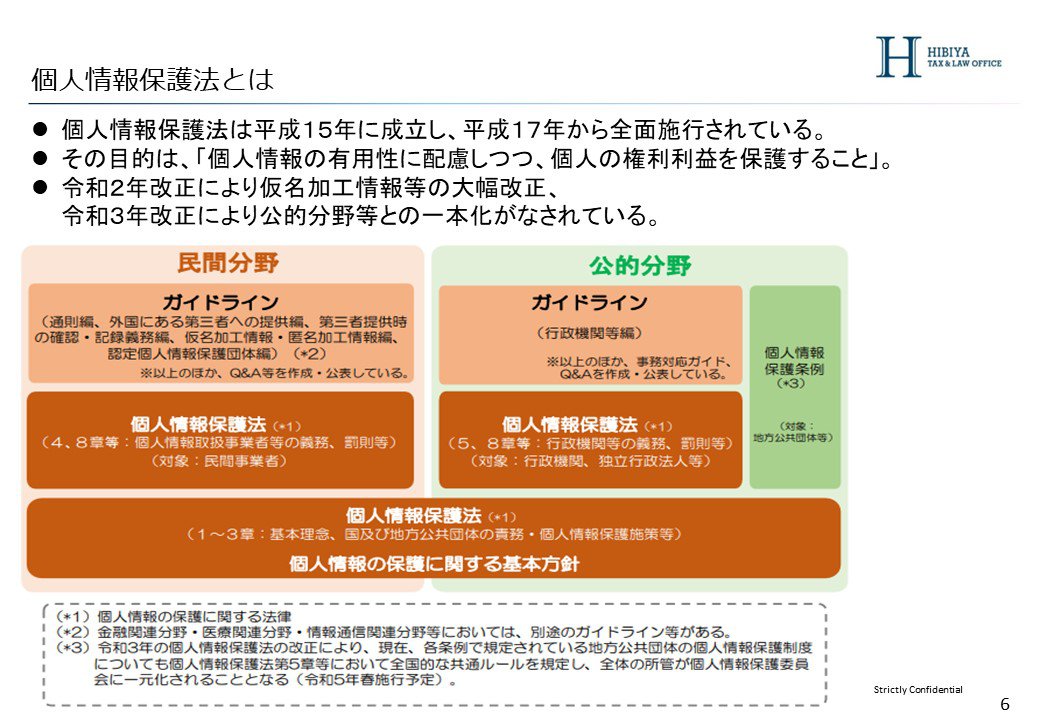

第3回:個人情報保護法違反のリスクと漏洩事例

第4回:ウェビナーに寄せられた質問と回答

【資料動画のダウンロードはこちらから】

※第1~4回のどの記事からでも全編の動画の閲覧URL・資料DLが可能

【登壇者】

出典: 経営ノウハウの泉

堀田 陽平(ほった ようへい)

日比谷タックス&ロー弁護士法人2020年9月まで、経産省産業人材政策室で、兼業・副業、テレワーク等の柔軟な働き方の推進、フリーランス活躍、HRテクノロジーの普及、日本型雇用慣行の変革(人材版伊藤レポート)等の働き方に関する政策立案に従事。「働き方改革はどうすればいいのか?」という疑問に対するアドバイスや、主に企業側に対して労務、人事トラブルへのアドバイスを行っている。日経COMEMOキーオピニオンリーダとして働き方に関する知見を発信。著書「Q&A 企業における多様な働き方と人事の法務」(新日本法規出版)など多数。

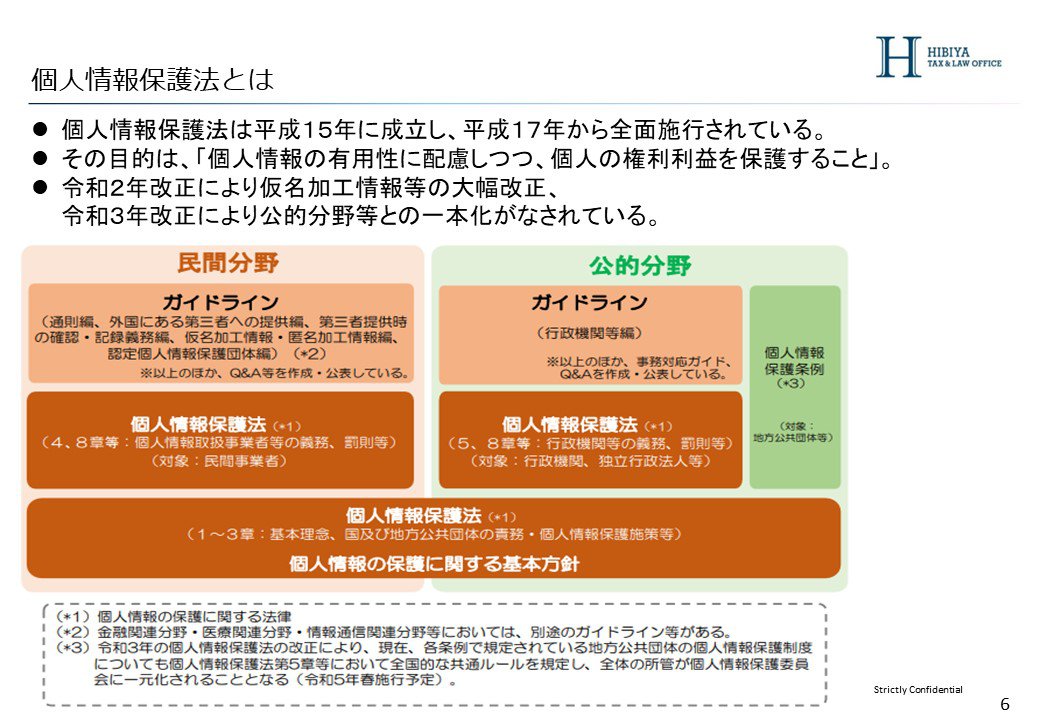

個人情報の定義

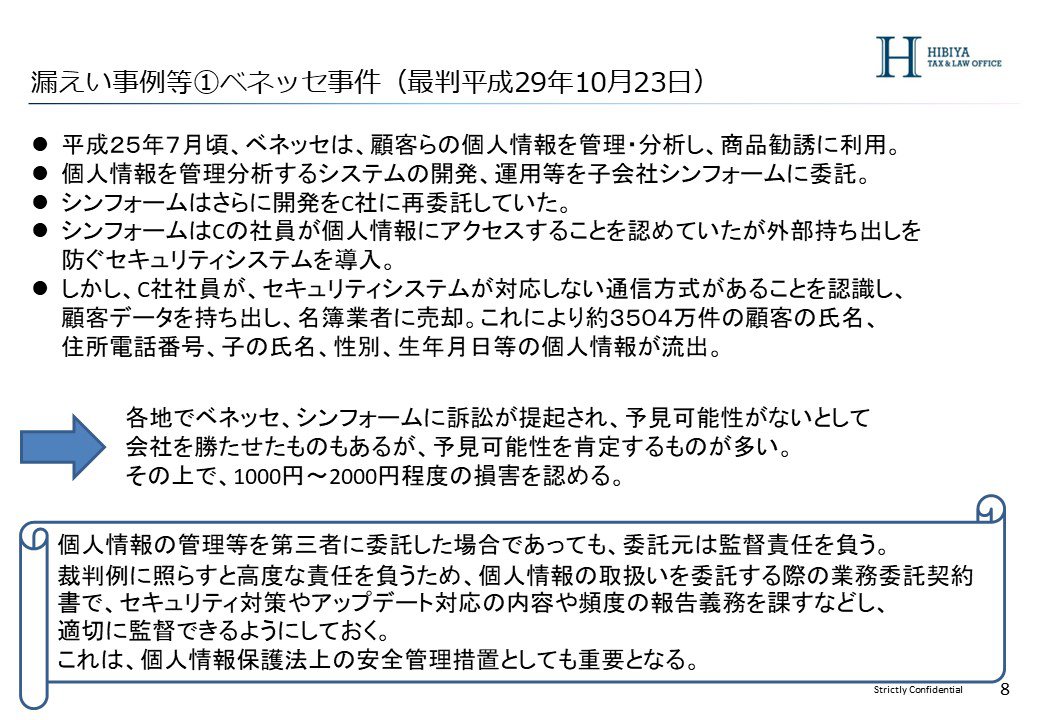

個人情報保護法、厳密に言うと「個人情報の保護に関する法律」は、2003年に交付され2005年から前面施行されています。民間分野と公的分野に分かれていたものが、2022年の改正で一本化されました。

出典: 経営ノウハウの泉

個人情報保護法の目的は「個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護すること」とされています。その基礎については次回の本稿で説明するので、まずは同法の“軸”といえる“個人情報”の概念について知っておきましょう。

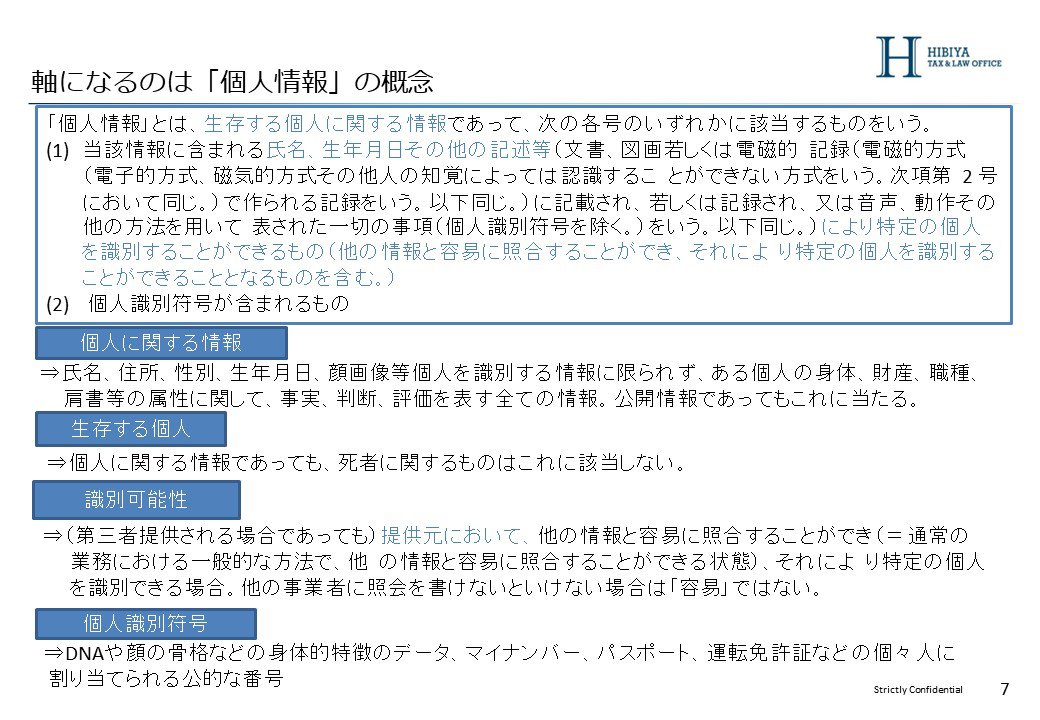

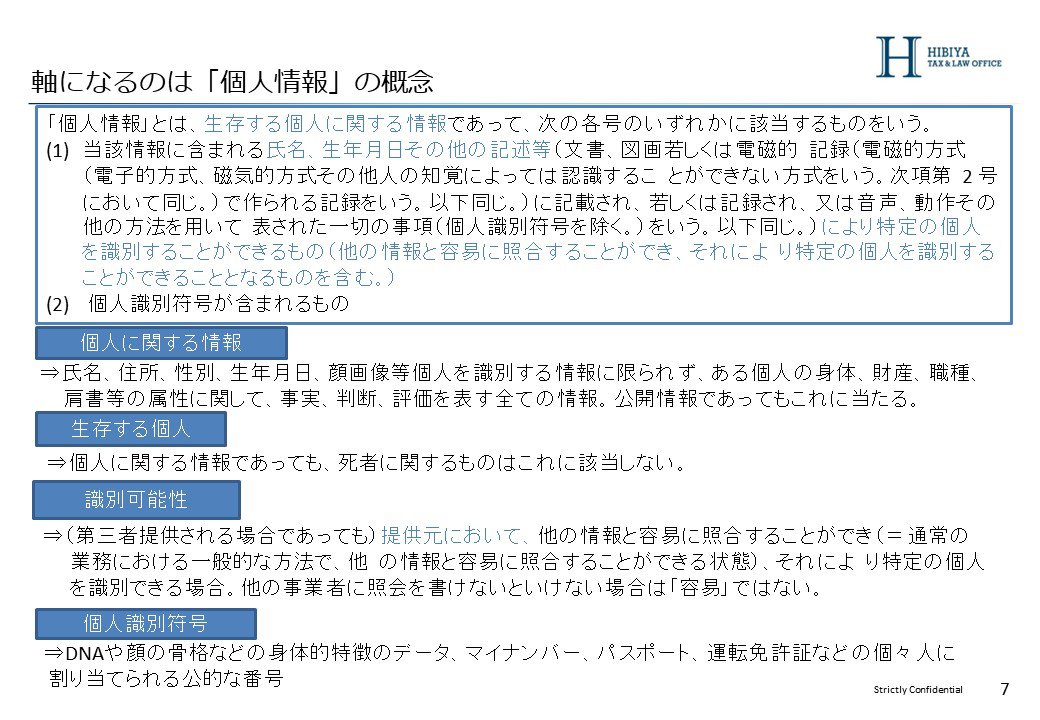

個人情報とは、次のいずれかに該当するものです。

出典: 経営ノウハウの泉

1つ目は“生存する個人に関する情報で、それに含まれる氏名、生年月日、その他の記述等によって特定の個人を識別できるもの”が該当します。重要なのは、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものを含むものという点です。もう1つは、生存する個人に関する情報で“個人識別符号”が含まれるものです。

細かく見ていくと、“個人に関する情報”はかなり広いです。氏名、住所、性別、生年月日、顔画像などをはじめ、個人の身体、財産、職種、肩書といった属性に関して、事実、判断、評価を表すすべての情報が該当します。これらは、すべて“生存する個人”に関する情報が該当します。故人は該当しません。

ポイントとなる“識別可能性”は、情報が第三者から提供されるときに関係するものです。提供元において、他の情報と容易に照合することができて、それにより特定の個人を識別できる場合は個人情報に該当します。他の事業社に照会しないとわからない場合には“容易ではない”とされます。

“個人識別符号”は、DNAや顔の骨格などの身体的特徴のデータ、マイナンバー、パスポート、運転免許証などの個々人に割り当てられる公的な番号を指します。その人ごとに紐づけられているものは個人情報に含まれるとご認識ください。

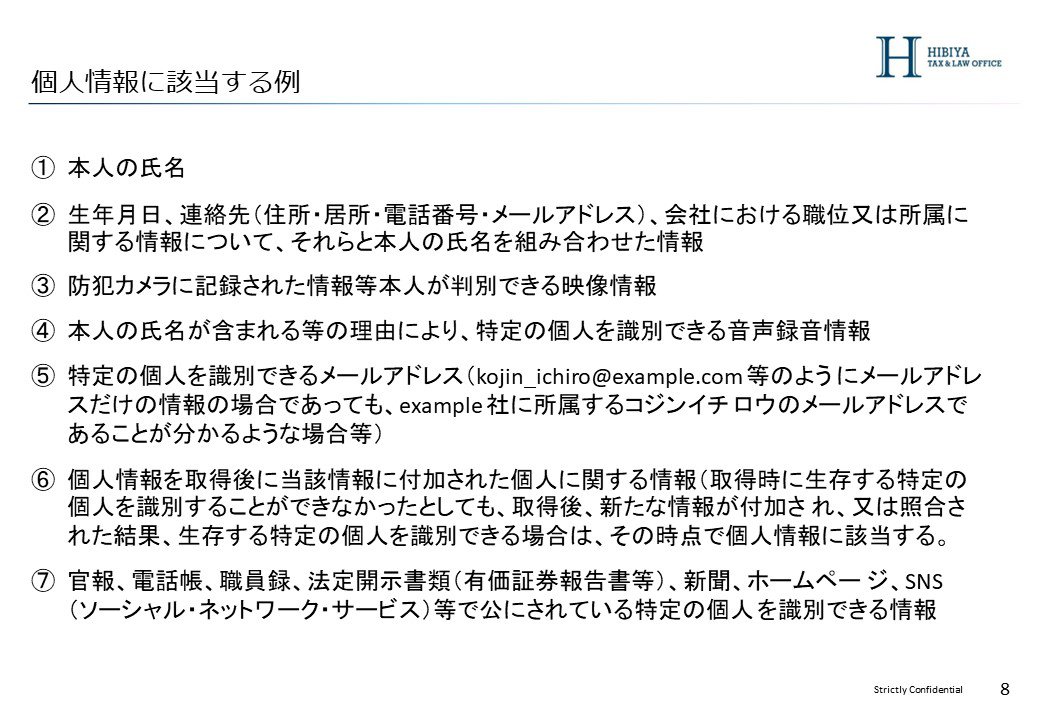

より具体的に見ていくと、以下の例が該当します。

出典: 経営ノウハウの泉

個人情報の概念整理

出典: 経営ノウハウの泉

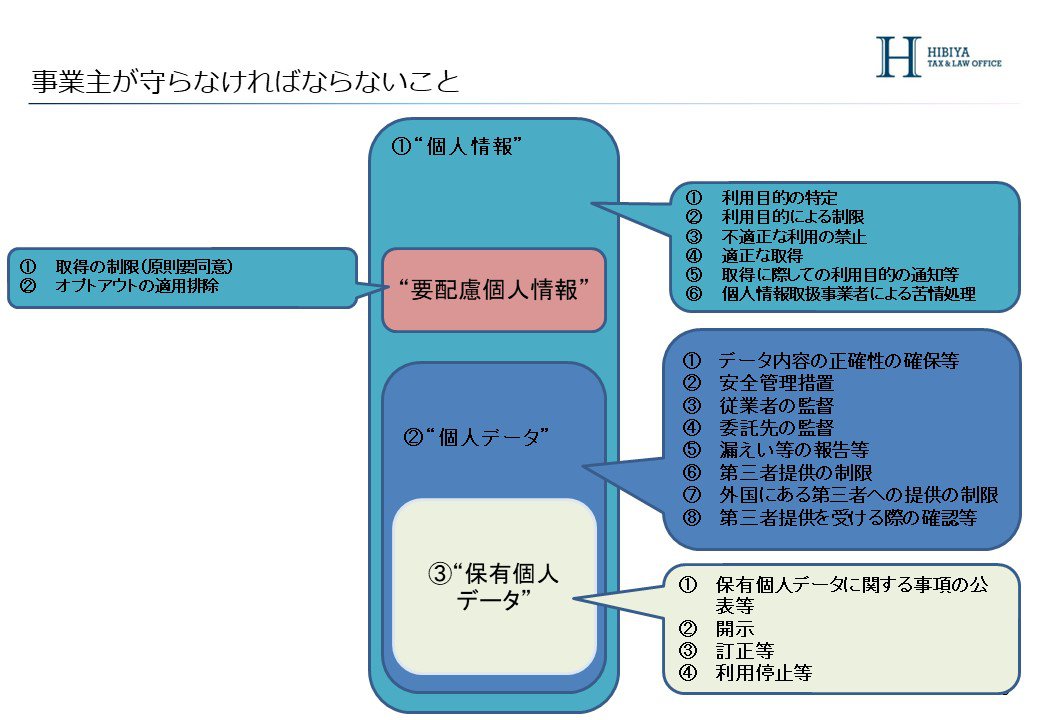

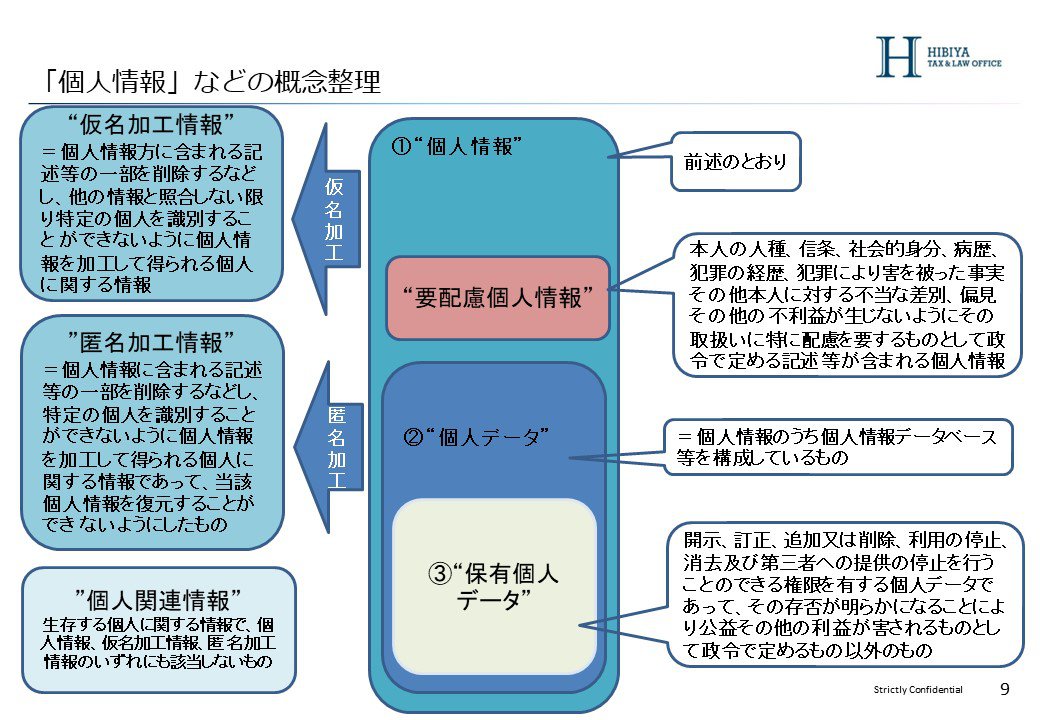

冒頭で説明したとおり、個人情報保護法とは“個人情報”という概念を基礎として枠組みが作られています。個人情報は複層的な概念です。まずは整理しましょう。

まず“個人情報”、その中の1つが“個人データ”。こちらは個人情報テータベース等を指します。たとえば、名刺のデータベースが作成されていて、そこから個人情報に該当するものが検索できるような状態が該当します。この個人データの中に“保有個人データ”という概念があります。これは、開示、訂正、追加または削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止を行なうことができる権限を有する個人データであり、その存否が明らかになることで公益その他の利益が害される者として、政令が定めるもの以外のものを指します。個人データの中で自分たちが開示、訂正なりする権限をもっているものが該当します。

もう1つの要素が“要配慮個人情報”です。“個人情報”の取得については同意は不要ですが、本人の人種や信条、社会的身分、病歴、犯罪歴といった、本人に対する不当な差別偏見を生じさせる可能性があるものとして定められている個人情報と定義付けられている“要配慮個人情報”については、取得にあたり同意が必要です。

個人情報を加工した場合の個人情報も2種類に分けられています。“仮名加工”することができるのが“仮名加工情報”です。個人情報に含まれる記述の一部を削除するなどして、他の情報を照合しない限り特定の個人を識別できないように加工された情報です。さらに難易度が高いのが“匿名加工情報”です。仮名加工情報に似ていますが、加工後の情報は、もとの個人情報に復元できない状態になっています。どこまで加工すれば匿名加工情報になるのかということは、個人情報保護委員会が定めています。

その他に、過去に就職情報提供サイトで発生した問題によりできた概念が“個人関連情報”です。生存する個人に関する情報で、個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報のいずれにも該当しない情報がこれにあたります。個人情報は提供元において本人の識別が可能な情報であり、識別できないときには個人情報ではありません。“個人関連情報”は、自分の手元では本人の識別ができないが、提供先で識別できる可能性がある情報を言います。

個人情報保護法を遵守するためには、個人情報そのものについて理解することが重要です。個人情報は複層的な構造となっていて、その本質は複雑です。しかし冷静に整理すれば、その実態を把握するのは容易でしょう。次回は、「個人情報保護法の基礎」について解説していきます。

*cba / PIXTA(ピクスタ)

【オフィスの課題を見える化】働く環境診断「はたナビPro」お問い合わせはこちら

登壇資料とセミナー動画ダウンロードはこちら

メールアドレスをご登録頂きますと、資料ダウンロード用のURLをご案内いたします。またご登録頂きました方には経営ノウハウの泉メールマガジンをお送りいたします。個人情報の取り扱いについては個人情報保護方針をご参照ください。なおCookieの取り扱いに関しては、Cookie情報の利用についてを、個人情報保護方針の定めに優先して適用いたします。