エクセルで簡単!今すぐでも把握すべき「離職率」の計算方法【平均値から改善施策まで】

先行きが不透明な景気やコロナ禍、少子高齢化が加速し続けている影響もあり、労働力不足が懸念されて久しい昨今。このような状況下で、さまざまな理由により退職や転職を試みる労働者が後を絶たず、相次ぐ離職者の数に不安を覚える経営者や管理職も少なくないでしょう。離職者の増加を防ぐためには、従業員のうちどの程度の者が離職しているか数値化した“離職率”を適切に把握することが非常に重要です。今回は、エクセルを使用して離職率を計算する方法や、社員の離職率が高い状況にある企業がまず行うべき対応について紹介しましょう。

目次

離職率とは

離職率とは、その名の通り、前もって定めた時点で働いている社員のうち、一定期間でどれほどの社員が会社を辞めたかを数値化したものです。この“一定期間”には明確な基準がなく、1か月、1年間、5年間等、任意に定めることができます。算出した離職率が高い会社の場合は、社員がなかなか定着せず、社員の入れ替わりが多いことがわかります。逆に、離職率が低い会社は、一度入社した社員が定着する傾向にあり、転職・退職が少ないことがわかります。

なお、離職率と似たような用語に“定着率”が挙げられますが、定着率とは、社員が入社後に一定期間をおいてどれほどの割合で会社に残っているか(定着しているか)を表す指標のことです。一定期間をあけて計算を行うのは離職率も定着率も変わりませんが、離職した社員数にフォーカスしたのが離職率、残っている社員数にフォーカスしたのが定着率であり、いわば正反対の存在であるともいえるでしょう。

【こちらの記事も】離職率が高い企業の特徴とは?計算方法と離職率を下げる対策をまとめて解説

離職率の平均値

厚生労働省の公表する「雇用動向調査結果の概要」によれば、2020年度(2020年1月~12月の1年間)の離職率は14.2%です。つまり、労働者100名のうち、およそ14名が退職するということです。その前年度となる2019年度の離職率が15.6%であることから、昨年と比較すると若干減少はしたものの、ほぼ同程度の労働者が毎年辞めていることがわかります。

なお、前述の2020年度の離職率14.2%はあくまでも正社員、パートタイマー等の異なる雇用形態の者を含んだトータルの数字であるため、内訳の数値は若干ばらつきがあります。例えば、2020年度の離職率を男女別で検証すると、男性労働者の離職率が12.8%、女性労働者が15.9%となり、出産等の理由により離職する女性が多いことが伺えます。また、雇用形態別で検証した場合、一般労働者の離職率が10.7%、パートタイム労働者が23.3%とかなり差があることが見て取れます。

【参考】雇用動向調査「令和2年雇用動向調査結果の概要」/ 厚生労働省

エクセルで離職率を計算する方法

いざ離職率を計算するとなると、専門知識や専門ソフトが必要なのではないかと躊躇する経営者や管理職も少なくないかと思われますが、実は離職率はエクセル(Microsoft Excel)で簡単に算出することができます。この項目では、基本的な方法を実際に見ていきましょう。

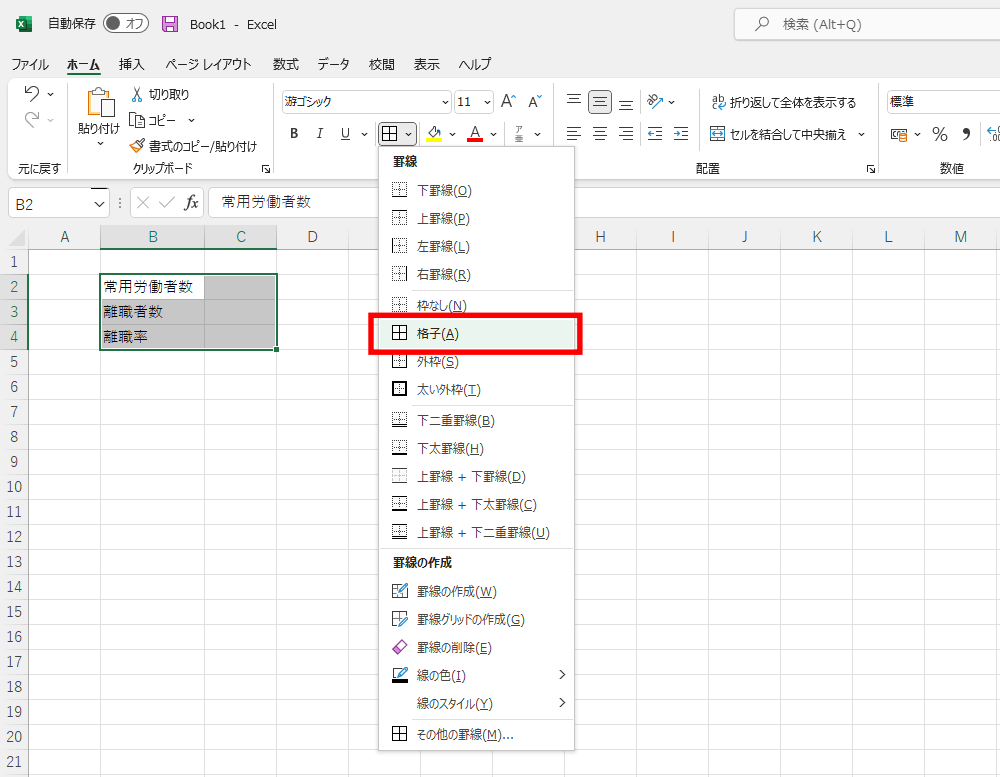

①必要な項目を入力する

出典: 経営ノウハウの泉

エクセルを起動したら、まずは離職率の計算に必要となる項目を列挙します。この場合は「常用労働者数」「離職者数」「離職率」の3つです。入力の場所は縦に列挙する方法でも横に列挙する方法でも構いません。項目を入力したら、必要項目とその次の行もしくは列を含めて罫線を引くと見やすくなります。

②数値を入力する

必要項目を列挙したところで、次は項目ごとの数値を入力しましょう。ここでポイントとなるのが、どの時点での離職率を求めるかです。一般的に、新入社員が入社3年目に転職や離職を考えるケースが増加すると言われていることから、離職者数を割り出す際には「3年間に会社を辞めた人」をカウントするケースが多くみられます。したがって、ここでは、「3年以内にどれほどの新入社員が離職したのか」を割り出す離職率を例に挙げてみましょう。

この場合、「常用労働者数」は3年前に新入社員として雇用した人の数を、「離職者数」には、常用労働者数でカウントした社員のうち、入社後3年以内に辞めていった人の数を入力します。

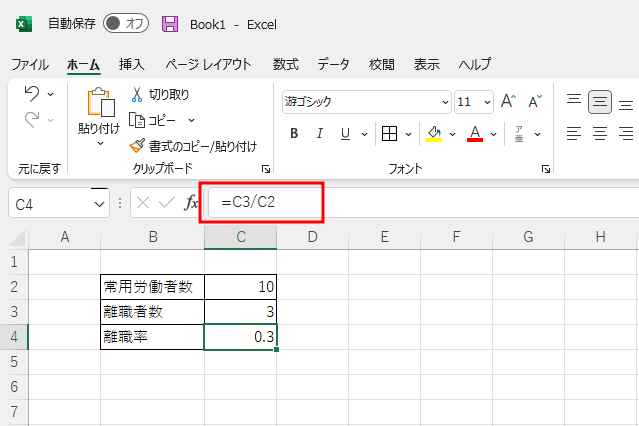

③離職率を求める

出典: 経営ノウハウの泉

「常用労働者数」「離職者数」に数値が入力されれば、あとは肝心となる項目である「離職率」に離職率を求める計算式を入力すれば完了です。入力する数式は、離職者数÷常用労働者数です。

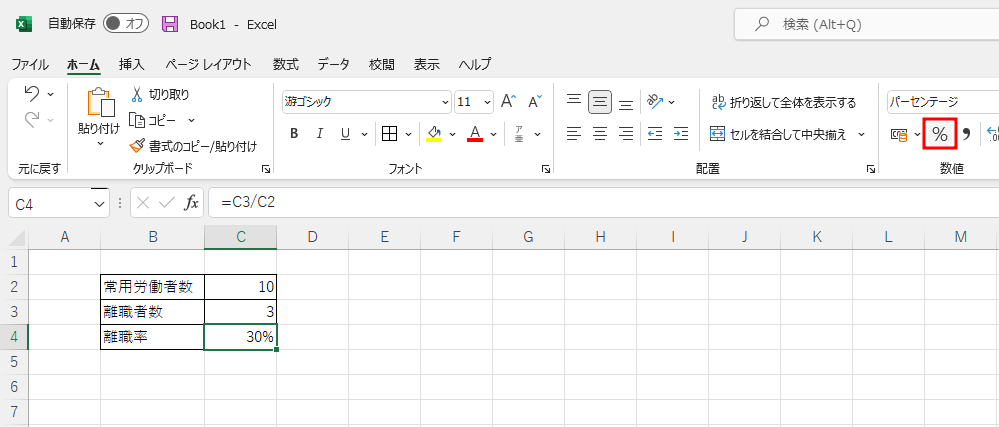

出典: 経営ノウハウの泉

割り出した数値を「%(パーセンテージ)スタイル」に変更すれば、離職率が何パーセントになるかをすぐに確認することができます。

離職率が高い企業がまず取り組むべきこと

実際に算出した離職率が想定より高い場合、社員が定着しづらい環境であることが客観的に見て取れます。このような状況を放置してしまうと、優秀な人材を逃す可能性や残っている社員の負担が増す等のリスクが生じます。また、昨今ではSNS等が発達していることから、社員の入れ替わりが激しい企業の噂は広まりやすく、企業のイメージダウンにつながる危険性も忘れてはなりません。ここでは、社労士である筆者が、離職率が高い企業が取り組むべき対応策について、人事・労務の観点から紹介しましょう。

①労働環境の改善

まず労働環境を改善する必要があります。昨今では、国も労働者の健康や安全を守るために長時間労働や有給休暇取得促進等にまつわる法改正を行っていますので、最新の改正内容を確認した上で、自社の社員の勤務状況を検証しましょう。また、社員同士の関係に問題が生じやすい場合は、配置転換や社員のストレスを軽減させるような対応策を検討する必要があります。

【もっと詳しく】【2022年度施行】経営者が押さえておくべき法改正まとめ

②採用のミスマッチを防ぐ

入社してほどなく退職してしまうケースが多い場合は、採用のミスマッチが発生している可能性があります。会社として、どのような業務をどのような人材に担って欲しいかを明確にした上で、採用活動の効率化を念頭に置きながら対応をしていく必要があります。面接や試験の内容、実施頻度、内定後のコミュニケーションの取り方等、社員が安心して入社し、長く勤めたいと思ってもらえるような対策を取ることが重要です。

【もっと詳しく】中小企業の経営者は応募者のここを見るべし!中途採用で「即戦力人材」を見抜く方法

③賃金制度の見直し

不透明な経済情勢が続いていることもあり、報酬が原因で離職を希望する社員も少なくありません。働いた対価として納得できる給与になっていれば、社員が不満を持つケースも減少するはずです。高額な給与を支払えばいいというわけではなく、まずは現在採用している賃金制度が実態に即しているか、最新の状況に対応しているかを改めて検証する必要があるでしょう。

【もっと詳しく】中小企業が実施すべき「給与制度」の作り方

まとめ

離職率が単なる数値ではなく、会社の現状や今後を左右する重要な指標であることがお分かりいただけたかと思います。エクセルを使えば、今回ご紹介した例より大きな数字や社員名簿と統合させたりしても、容易に数値を割り出すことが可能です。まずは自社の状況を把握するため離職率を算出してみてはいかがでしょうか。社員の離職率が少しでも低下するよう、自社の状況を洗い出し、対応策をあわせて実施することが、将来に向けて安定した企業活動を実現するための第一歩となることでしょう。

【参考】雇用動向調査『令和2年雇用動向調査結果の概要』/ 厚生労働省

*emma、Fast&Slow、zon、polkadot / PIXTA(ピクスタ)