特定社会保険労務士・精神保健福祉士の山本喜一先生を講師に迎え、働き方改革で気をつけたい労務管理に関する『経営ノウハウの泉』特別ウェビナー(Webセミナー)“会社の成長ステージに合わせて行うべき労務管理とは?”が開催されました。

山本先生は、会社は規模や成長ステージごとに課題が異なり、それを把握しておくことが大事だと言います。リソースがあれば先にその課題を解決しておくと、次のステージに上がったときにとても楽になるのだとか。

そこで今回は特別ウェビナーで山本先生が解説してくださった、会社のステージ別の課題と次のステージに進むために必要な対策をご紹介します。

そもそも「働き方改革」で何が変わるのか?

2019年4月より順次施行されている働き方改革関連法。これによって何が変わっていくのでしょうか。

働き方改革が行われる背景にあるのは日本の人口分布の変化です。少子高齢化により労働人口が減少し、労働力の確保に課題が残ります。海外から労働者を迎え入れるなど解決方法はさまざまある中で、そのひとつの打ち手として行われているのが働き方改革です。

稼働時間に制約があったり、体力に問題があったりして、これまでの日本社会では“働きたいけど働けなかった”方が働けるよう、多様な働き手の多様な働き方を実現しようとしています。

中でも企業に大きな影響がある改正は次の4つです。

・労働時間の絶対的上限

・60時間超割増率50%(中小企業は2023年4月~)

・有給休暇5日取得

・同一労働同一賃金

この中から本稿では2つピックアップしてご紹介します。より詳しい説明は登壇資料をダウンロードいただきご確認ください。

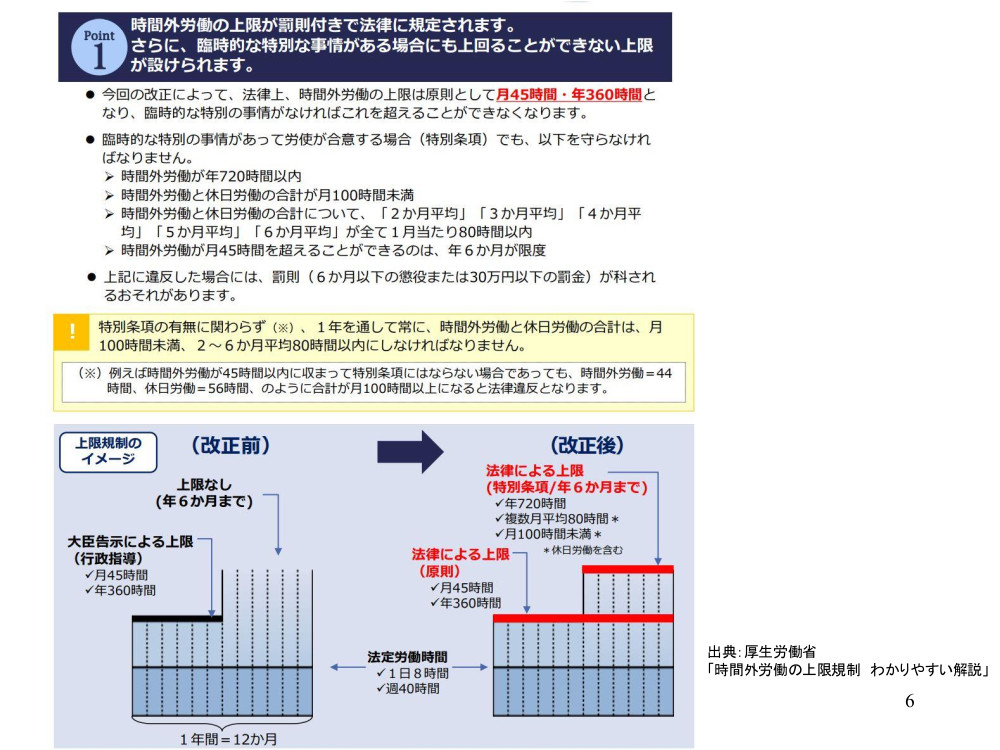

生産性の向上が求められる!労働時間の絶対的上限

出典: 経営ノウハウの泉

これまでは残業代さえ支払えば労働時間の時間外労働の上限はありませんでしたが、改正後の「労働時間の絶対的上限」により、特別条項を使ったとしても2-6カ月80時間、単月100時間の上限が設けられました。臨時的な特別な事情がある場合にも上回ることができない、罰則付きの上限となります。そのため、会社側は業務の分配や1人あたりの生産性を上げることが大事になってくるのです。

同一労働同一賃金は正しく理解してトラブルを回避

特に話題となっている同一労働同一賃金。均等対価=“同じ仕事量をこなしているのであれば同じ賃金を支払う”、均衡対価=“仕事内容や量などの違いに合わせて給与を支払う”と定められています。そこで出てくるのが「賞与や退職金はどうなるのか」という悩みです。きちんとした評価制度を取り入れなければ、トラブルが多くなることが予想されるため対策が必要です。

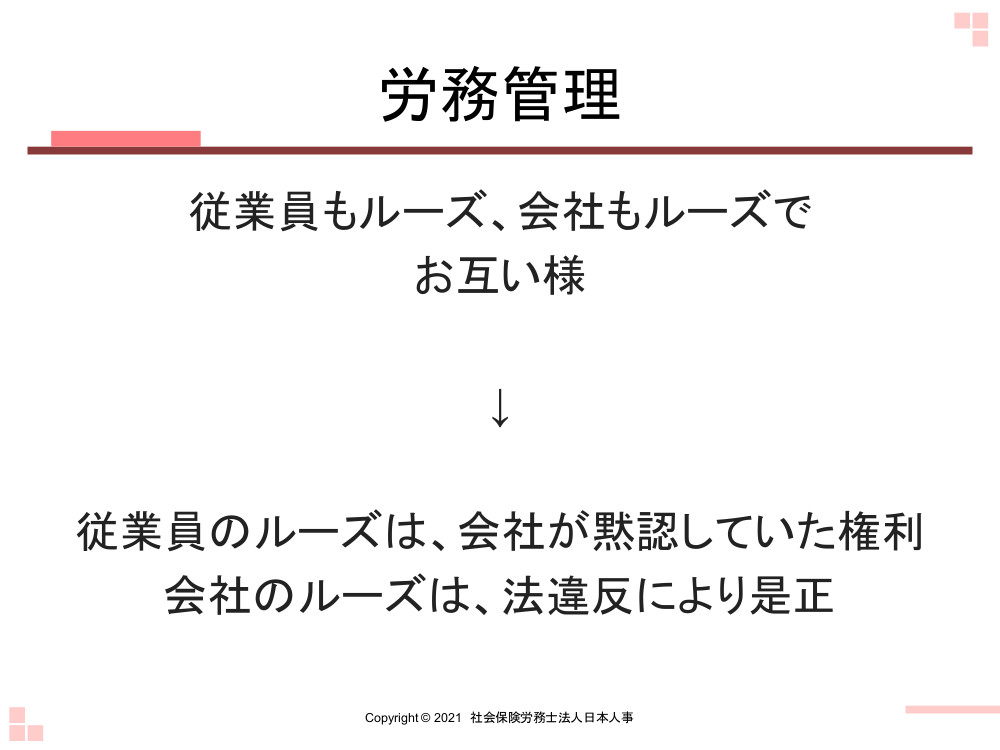

労務管理も正確に行う時代に

出典: 経営ノウハウの泉

例えば、遅刻した社員に足して給料は引かないけど残業代を払わないなど、従業員のルーズさと会社側のルーズさが両者の間で黙認されていたこともあるかと思います。

しかし、現在は従業員がアクセスできる情報も多く、双方のルーズさにより黙認していたことも法違反として是正されていく傾向にあります。そのため会社側も黙認し続けるのではなく、段階を踏んで従業員側に注意した証拠を残すなど、裁判になった場合に不利にならないようリスクを把握しておくことが大切です。

また、コロナ禍で多くの企業が抱えているであろう“テレワークの課題”。ウェビナー参加者から、「頻繁にテレワークが発生し、就業規則に明記が必要か?」という質問が投げかけられました。

山本先生は、「本来は必要だが、

会社の成長ステージごとの課題とは

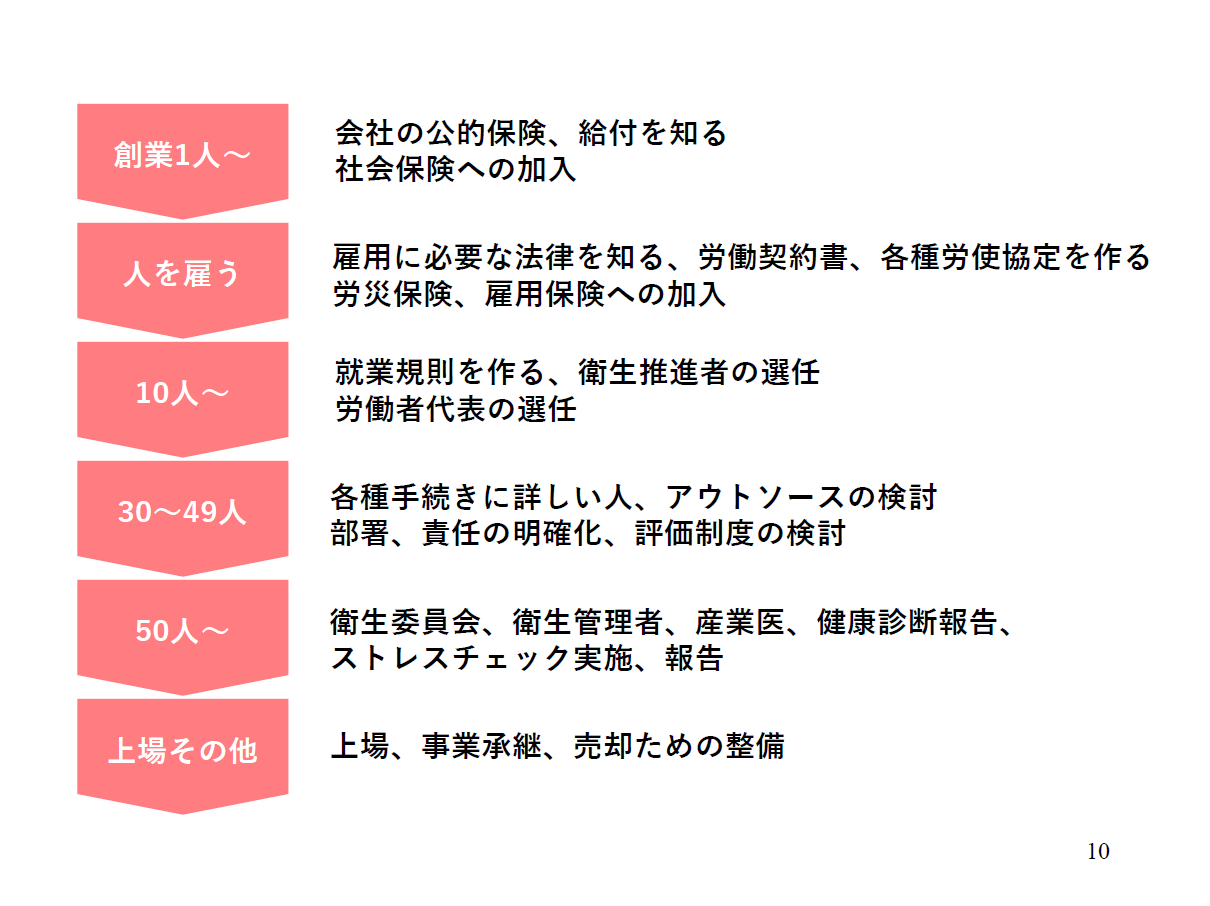

会社の成長ステージにより、やるべき課題は異なります。

創業し初めて人を雇う(まったく知らない人を雇用する)ときに必要になってくるのは、雇用に必要な法律を知ること。労働契約書、各種労使協定を作る労災保険、雇用保険への加入などです。また、人を雇うにあたり、最低賃金法や健康保険法など、さまざまな労働基準法を会社側は守らなければなりません。“知らなかった”は許されないため、社労士にアドバイスを求めることも大事です。

従業員との契約書で山本先生がとても重要だと語るのは、“できない約束はしないこと”。後にトラブルになる可能性があるためです。

特に創業時に、雇用契約書や就業規則など従業員との約束事を大きな企業の内容を参考にすることは危険。体力がある会社だからできるもので、立ち上げたばかりのベンチャー企業に同じ条件は合わないため、書面にするのは注意が必要です。労働者が権利として主張してきた場合に断れなくなるので、しっかりと内容を検討しましょう。

なお、就業規則は何度変更しても問題はなく、法改正もあるため年に1度ほど見直すことがおすすめなのだそう。

出典: 経営ノウハウの泉

さらに、労働保険(労災保険・雇用保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)など、会社の公的保険の把握も大切です。

同じ物事に対して、異なる制度から給付される場合もあり、特に出産・育児関連で言えば、『出産手当金、出産育児一時金』は健康保険から賄われますが、『育児休業給付』は雇用保険から給付されることを覚えておきましょう。

そういった複雑な制度内容は従業員は把握していない場合が多いため、労務管理者がきちんと説明をして安心させる必要があります。

従業員人数が10人以上、30人~49人など、会社の規模や各ステージでやるべき必要なことや課題は資料にまとめてあるので、ぜひダウンロードして確認してください。

次のステージへ進む前に行うべきこと

残業代・懲戒・休職のトラブル防止は、常に気をつけて対応しなければならないことですが、特に、10人以上、30人以上と従業員が増えるにつれ、必ずメンタル不調者が出てくるという問題が起こると山本先生はいいます。

体調が回復し、復職することが最良ですが、もしそのまま退職となったときにトラブルにならないよう、しっかりとルール決めをすることがトラブル防止に大切です。また、パワハラ防止法が施行されたため、周知と研修、相談窓口を設けることも必要です。

今回のウェビナーの内容は、資料と動画(以下リンクからダウンロード可能)で詳しく紹介しています。本記事でご紹介した内容に加え、60時間超割増率50%(中小企業は2023年4月~)や有給休暇5日取得につても山本先生が解説してくださっているので、ぜひご覧ください。

登壇者プロフィール

山本 喜一(やまもと きいち)

・社会保険労務士法人日本人事代表社員

・特定社会保険労務士

・精神保健福祉士(ストレスチェック実施者)

【参考】

※ 社会保険労務士法人日本人事

※ 山本 喜一先生プロフィール

登壇資料とセミナー動画ダウンロードはこちら

メールアドレスをご登録頂きますと、資料ダウンロード用のURLをご案内いたします。またご登録頂きました方には経営ノウハウの泉メールマガジンをお送りいたします。個人情報の取り扱いについては個人情報保護方針をご参照ください。なおCookieの取り扱いに関しては、Cookie情報の利用についてを、個人情報保護方針の定めに優先して適用いたします。