【中小企業の担当者必見】自然退職を促すメリット・デメリットは?疑問点をQ&Aで解説

従業員が長期にわたって無断欠勤を続けている、あるいは休職後も復職の見込みが立たない。そんなとき、企業側が”自然退職”という選択肢を検討するケースが増えています。しかし、安易に適用すれば解雇と同等と判断され、損害賠償やトラブルに発展するリスクも否定できません。

本記事では、自然退職の定義やメリット・デメリット、対応策までを網羅的に解説。『経営ノウハウの泉』の中小企業経営者向けウェビナーに寄せられた質問の回答も紹介していきます。

第1回:問題社員と就業規則

第2回:ハラスメント社員と就業規則

第3回:メンタルヘルス不調者と就業規則

第4回:中小企業から寄せられた質問と回答

【資料動画のダウンロードはこちらから】

※第1~4回のどの記事からでも全編の動画の閲覧URL・資料DLが可能

【登壇者】

出典: 経営ノウハウの泉

大野 正美(おおの・まさみ)

特定社会保険労務士・行政書士

ポマセントラス労務行政書士事務所 代表

(株)ポマセントラス経営総合コンサルティング 代表取締役東証一部(現プライム)上場の食品会社にて法務部長、総務・法務・人事統括執行役員を経て、独立開業。その間、東京都社会保険労務士会副会長、全国社会保険労務士会連合会理事を歴任。現在、明治大学士業会理事、社会保険労務士駿台会副会長兼事務局長。会社での実務経験を活かし、各企業の労務・法務の相談、体制支援などを行っている。

書籍『社員とのトラブルを防ぐ 人事労務の基本 』(労働新聞社 共著)

「人を大切にする人事労務管理」(全国社会保険労務士会連合会)、「労務管理の視点からのコンプライアンス体制」(明治大学リバティアカデミー)、「入社前・就職前に役立つ社会のルール」(明治大学経営学部公開講座)、「キャリア支援講座」(明治大学理工学部・農学部総合講座)などセミナー講師歴多数。

目次

自然退職とは

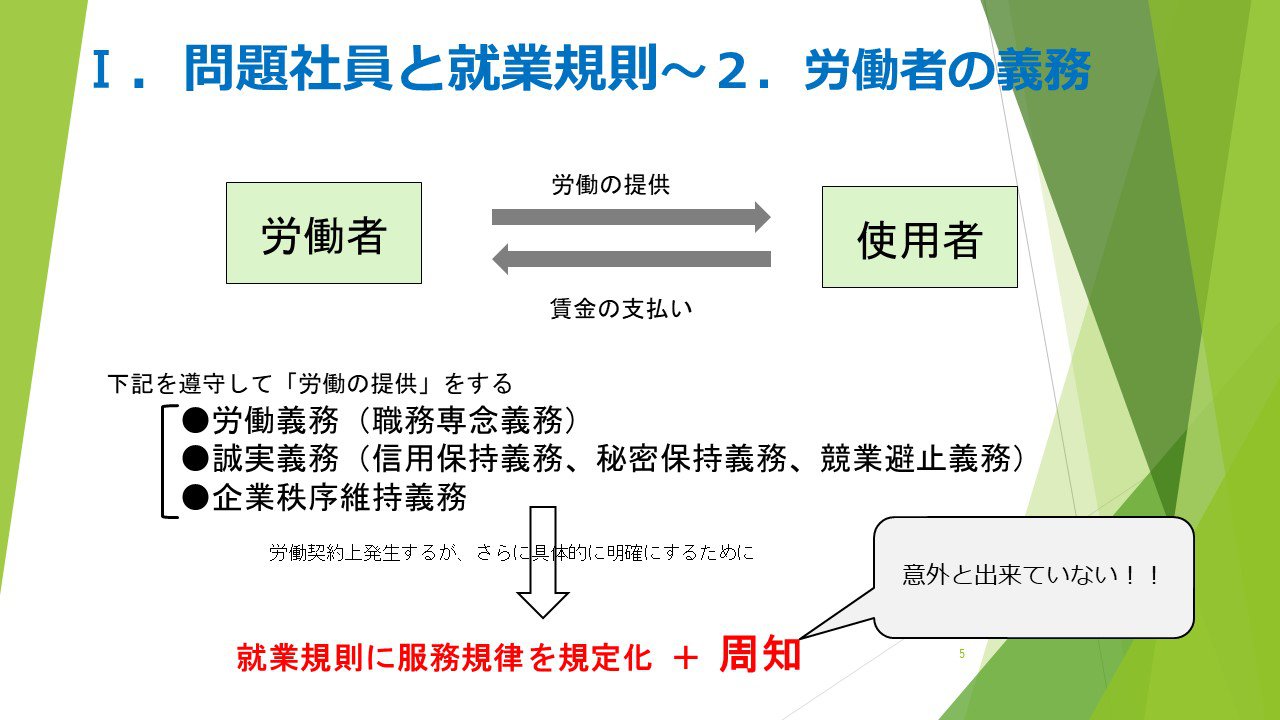

自然退職とは、企業と従業員との間で明確な合意や解雇手続きがなくても、一定の条件を満たしたときに労働契約が終了する状態を指します。就労継続の意思や能力がないと判断できれば、就業規則に基づいて自然退職扱いにすることが可能です。

ただし、企業が一方的に自然退職を決定できるものではなく、事前に就業規則に明確な基準を設け、運用に際しては安否確認や通知といった適切な手続きが求められます。

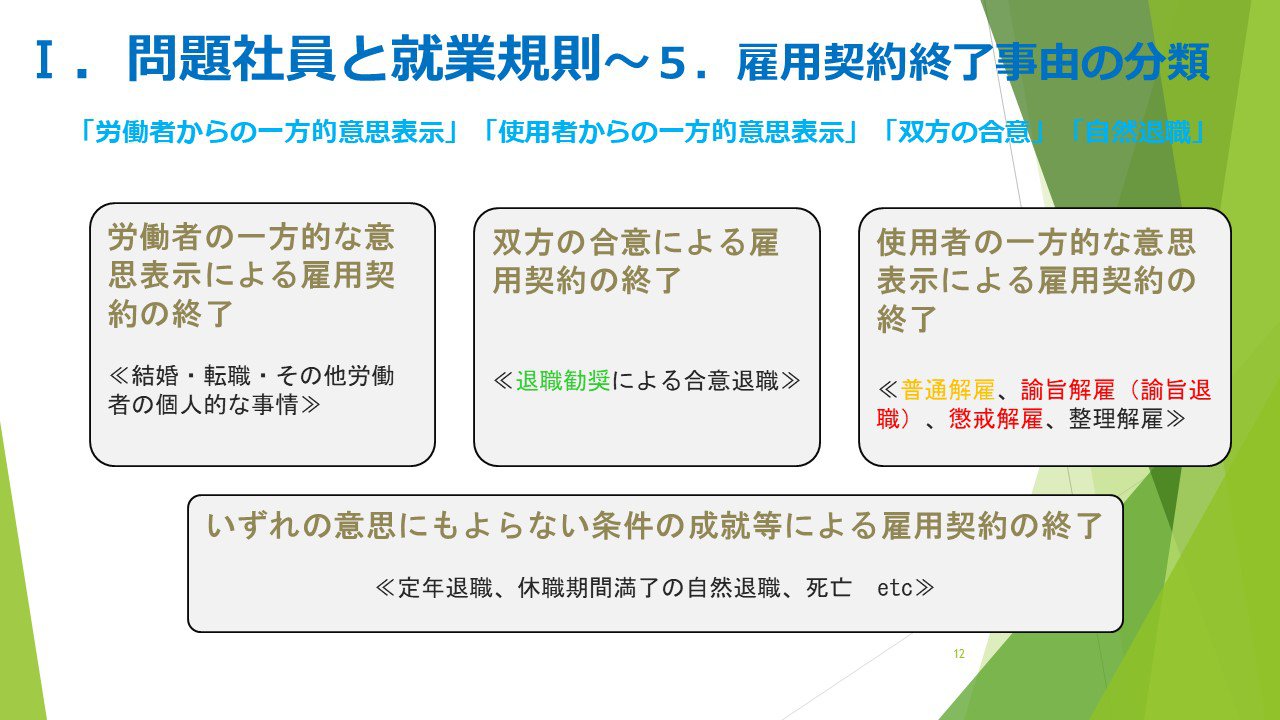

自然退職の種類

自然退職の代表的な種類には、以下のケースがあります。

- 無断欠勤の連続

- 休職期間満了

- 雇止め・定年

- 死亡退職

無断欠勤の連続

無断欠勤は自然退職の代表的な事由の一つです。無断欠勤が続いて音信不通になり、本人の労働の意思が確認できない状態が長期化した際に、「就労の意思なし」と判断され、自然退職として扱われることがあります。

ただし、企業が一方的に判断するのではなく、事前に就業規則に欠勤日数と退職扱いの基準を定めておく必要があります。また、本人が病気や事故で連絡できない事情がある場合もあるため、安否確認や通知文書の送付といった手続きは欠かせません。

休職期間満了

休職制度の終了による自然退職も一般的です。多くの企業では、病気やケガなどによる長期休職に一定の期限を設けています。休職期間が満了し、その後も復職できない、あるいは復職の意思が確認できない場合、自然退職とすることが可能です。

ただし、企業は復職可能性の判断にあたって、本人から診断書の提出を求めたり就業可能性を確認したりなど、慎重なプロセスを踏む必要があります。

雇止め・定年

定年や有期労働契約の終了も、自然退職として扱われる典型的なケースです。定年については、あらかじめ定められた年齢に達した時点で労働契約が終了します。有期契約労働者であれば、契約期間が満了したときに更新が行われず、そのまま契約終了となる場合も自然退職の一つとされます。

ただし、契約更新を繰り返していた場合などには後述する無期転換ルールが適用され、「実質的な無期雇用」とみなされるリスクもあるため、更新の判断や説明責任には注意が必要です。

死亡退職

従業員の死亡も、自然退職の種類の一つです。労働契約の履行が不可能となるため、自動的に契約は終了となります。企業としては、退職処理のほかに、遺族への対応、未払賃金や社会保険の手続き、退職金の支払いなど、多くの事務処理が発生します。

感情面にも配慮した丁寧な対応が求められる点が、ほかの自然退職ケースとは異なります。

中小企業から見た自然退職のメリットとデメリット

中小企業が従業員に対して自然退職を促すことは悪いことではありません。組織を運営するうえで大きなメリットを得られます。ただし、同時にデメリットも抱えているため、両方を理解する必要があるでしょう。

- 自然退職を促すメリット

- 自然退職を促すデメリット

自然退職を促すメリット

・不当解雇など法的トラブルの回避

・従業員の自発的離職により企業の負担軽減

・人材整理をスムーズに進めて組織の健全化

自然退職を制度として取り入れることで、企業にはいくつかのメリットが期待できます。まず、解雇とは異なり、従業員の意思や就業規則に基づく自発的な退職であるため、不当解雇とされて法的トラブルに発展するリスクを大幅に回避できます。特に、休職や無断欠勤の継続など、事実上の労務提供がなされていない状況においては、企業として一方的な解雇手続きを取るよりも、自然退職の扱いとする方が安全かつ合理的な対応といえるでしょう。

また、自然退職は従業員の側からの離職であるため、退職金や通告義務などにおいて企業の負担を抑えることが可能です。結果として、時間的・精神的・経済的なコストを削減でき、対応に追われる人事部門のリソースも節約されます。

さらに、職場環境に悪影響を及ぼしている社員が自然退職という形で離脱することにより、組織全体の健全性が保たれ、他の従業員のモチベーション低下や生産性の低下を防ぐことにもつながります。

自然退職を促すデメリット

・ハラスメントによる訴訟リスク

・社内の信頼関係低下による離職連鎖

・助成金や保険に関する不利益

自然退職を安易に適用しようとすると、思わぬデメリットが発生することがあります。特に注意すべきなのは、ハラスメントが原因で欠勤や休職に至った場合です。こうした背景を無視して自然退職と扱った場合、従業員から不当な退職処理として損害賠償請求や労働基準監督署への申告を受ける可能性があります。

また、対応を誤ることで、社内の信頼関係が損なわれることも少なくありません。不透明な退職処理が職場に不安を生み、他の従業員の離職を誘発する「連鎖退職」につながる恐れがあります。さらに、一定の要件を満たさなくなることで、企業が受給を予定していた雇用助成金の対象外となったり、保険関連の手続きで不利益を被ったりする可能性もあるため、慎重な判断が求められます。

自然退職に関するトラブル事例

自然退職に関するトラブルの一例として、無断欠勤が続いた従業員を会社が自然退職扱いとしたところ、裁判所がその処理を無効と判断したケースがあります。裁判所は、会社が従業員に対して十分な安否確認や復職の意思確認を行っておらず、就業規則に基づく「連絡不能状態」とは認められないと判断しました(宮崎地裁 延岡支部・平成22年2月25日判決)。

一方で、自然退職が有効とされた事例も存在します。タクシー会社の乗務員が私傷病により長期欠勤し、会社が就業規則に基づいて「休職期間満了による自然退職」としたところ、従業員は「不当解雇だ」と主張しました。しかし裁判所は、就業規則の内容が合理的かつ周知されており、また欠勤理由が業務外の傷病であることから、自然退職の取り扱いは適正であると判断しました(札幌地裁・昭和56年判決)。

【参考】平成13(ワ)403 損害賠償請求事件、昭和56(ヨ)713 三和交通退職、/裁判所

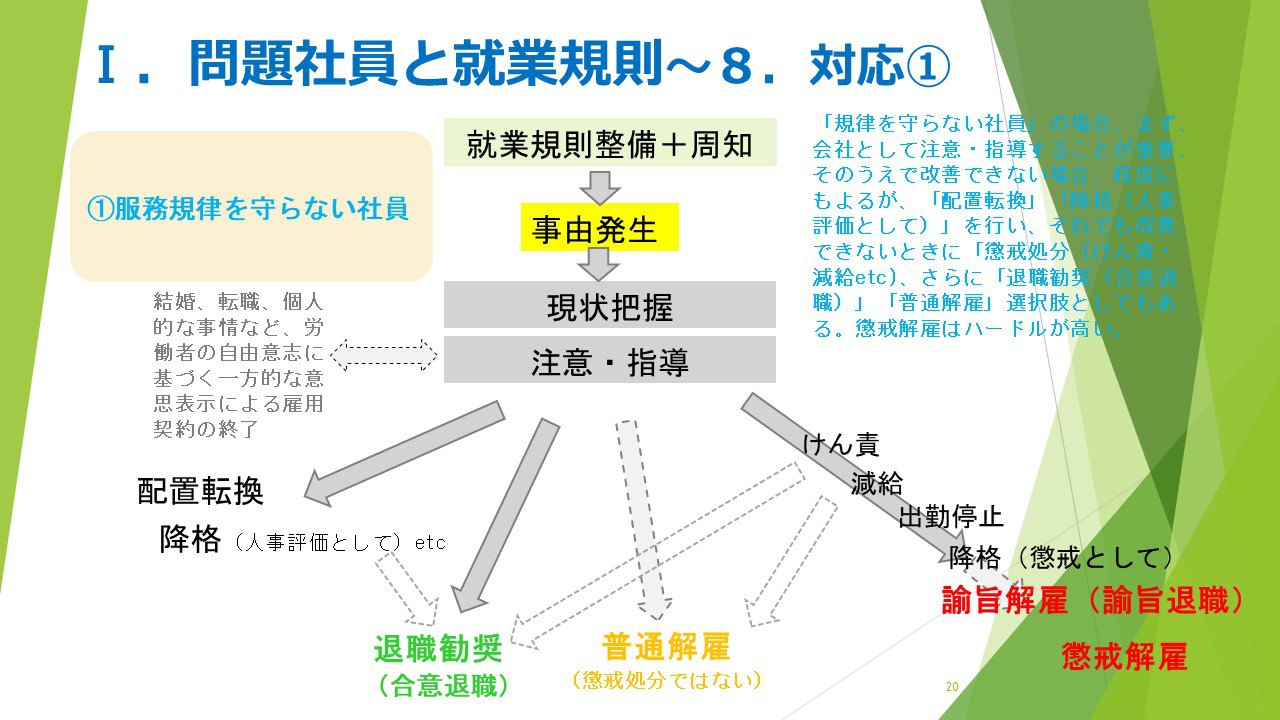

自然退職に関するトラブルを回避する方法

従業員が自ら自然退職を願い出る場合を除くと、企業と従業員の間でトラブルに発展する可能性は否めません。そのため、トラブルを回避するための仕組みをあらかじめつくっておくことが大切です。

- 就業規則へ規定を明記

- 従業員への説明・同意取得・周知

- 対象者との連絡履歴・書面証拠の整備

就業規則へ規定を明記

自然退職を適用するには就業規則にその旨を明記しておく必要があります。たとえば、「一定期間無断欠勤が続いた場合には自然退職とみなす」といった条文を設け、その日数や条件を明確に記載します。一般的には14日以上の無断欠勤が目安とされることが多いですが、企業の実情に合わせて規定を整えることが大切です。

また、休職期間満了による退職の場合も、「休職期間終了後、復職の意思が確認できないときは自然退職とする」などの条文を明文化しておくことで、判断基準に客観性が生まれ、後の紛争を防ぎやすくなります。

従業員への説明・同意取得・周知

就業規則に自然退職の条件を定めたとしても、それを従業員が知らなければ意味がありません。したがって、就業規則の変更時や入社時には、従業員に対してしっかりと説明を行い、内容への理解と同意を得ておく必要があります。たとえば、就業規則の説明会を開いたり、個別に同意書へ署名させたりする方法が効果的です。

また、定期的に社内イントラネットや掲示板を通じて、退職制度や欠勤に関する規定を周知することも重要です。こうした周知のプロセスを継続的に行うことで、後になって「知らされていなかった」といった主張を防ぐことができます。

対象者との連絡履歴・書面証拠の整備

自然退職の適用にあたって重要なのが、対象者とのやりとりの記録を残すことです。無断欠勤や休職が続いている場合でも、企業側が本人に対して安否確認や復職の意思確認を行った事実を、メール・書面・電話記録などで明確に残しておく必要があります。

特に郵送での通知は「配達証明」や「内容証明郵便」を活用することで、後から証拠として提出しやすくなります。また、休職期間満了の際には「復職意思確認通知書」や「休職終了通知書」といった文書を正式に送付することで、企業として誠実な対応を行ったことが客観的に示せるようになります。

Q&A|自然退職に関する質疑応答

最後に、中小企業経営者向けウェビナーで寄せられた質問についての回答を紹介します。

Q:就業規則周知のタイミングや手段は?

A:就業規則の周知は非常に重要です。4月の入社時期のタイミングで就業規則の説明をするのがいいのではないでしょうか。今年(2022年)は「ハラスメント防止法」が施行されたタイミングなので、研修を実施し、ハラスメントについての規定に加えて、服務規程や就業規則の全体像を説明してみてください。

Q:ハラスメントの線引き。グレーゾーンの場合、当事者への対応は?

A:ハラスメントにも、犯罪行為にあたるものから、犯罪行為まで行かなくても損害賠償に該当する、不法行為にあたるものまであります。不法行為まで行かなくても、職場秩序を乱すような不適切な行為に当たるものもあります。さらに、不適切な行為とまではいかないマナー違反のようなハラスメントもあります。“グレーゾーン”のハラスメント行為とは、不適切な行為、マナー違反にあたることが多いでしょう。こういった微妙なハラスメント行為についても、やはり就業規則に規定として盛り込むことが重要ですし、研修によって知らしめることは欠かせません。ハラスメントのガイドラインについては、厚生労働省などからマニュアルや資料が配布されていまので、ぜひ参考にしてください。

【参考】「職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)」 / 厚生労働省

Q:休職者が飲み歩いている。どう対応すべき?

A:休業の根拠となる診断書にはおそらく「療養するように」と書かれていると思うので、このメンタルヘルス不調者にとっては、就業規則外の夜にちょっとお酒を飲むぐらいはストレス解消になると考えているのではないでしょうか。しかし、“休業手当あり”で休職しているわけですから、ある程度考えてほしいということは注意する必要があると思います。就業規則の中の休職規定に則って、会社が休職命令を出している意味を考えていただくべきでしょう。

Q:長期休職者に自然退職を進めるには?

A:やはり休職規定を作ることが最も大事なことだと思います。休職規定があってこそ、普通解雇が可能になります。休職規定に則って、休職期間の満了で自然退職になるということになるでしょう。1か月などの期間を設けて、解雇予告をしていけば、自然退職に進めるのではないでしょうか。もちろん、会社の手続きとしてその従業員に対する意志表示を書面で行うことも大事でしょう。

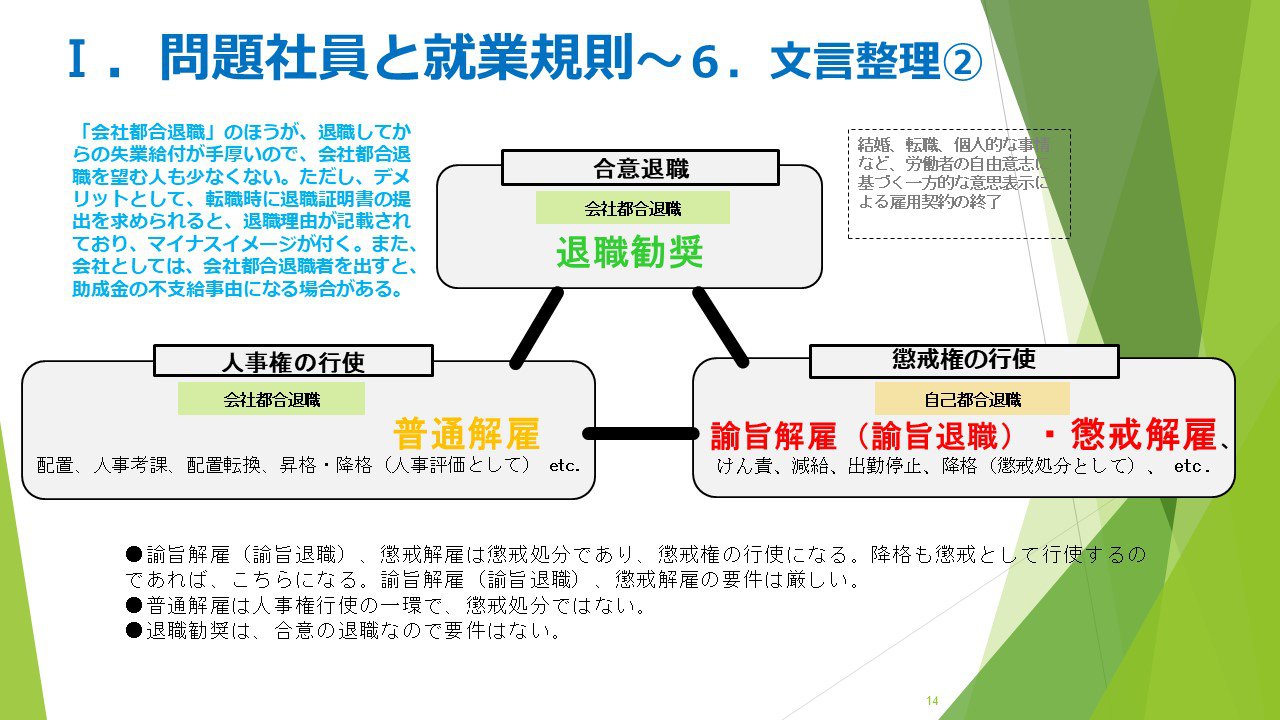

Q:自己都合退職者から「会社都合にしてほしい」という要望。大丈夫?

A:失業給付が手厚く受給できるという理由かもしれませんが、法的には、自己都合は自己都合です。普通解雇だと本人の転職時に不利な場合があり、また、助成金受給などで会社には不利になる場合もあります。

自然退職を促すには就業規則の定めが大切

質疑応答の中でも多く語られたように、問題社員やメンタルヘルス不調者へ企業として誠実に対応するためには、やはり就業規則のなかできっちりと規定を定めておくことが重要ということがわかります。このウェビナーをきっかけとして、就業規定の確認、見直しを進めるのはいかがでしょうか。

*artswai、EKAKI、塩大福、プラナ / PIXTA(ピクスタ)

登壇資料とセミナー動画ダウンロードはこちら

メールアドレスをご登録頂きますと、資料ダウンロード用のURLをご案内いたします。またご登録頂きました方には経営ノウハウの泉メールマガジンをお送りいたします。個人情報の取り扱いについては個人情報保護方針をご参照ください。なおCookieの取り扱いに関しては、Cookie情報の利用についてを、個人情報保護方針の定めに優先して適用いたします。

資料・動画プレビュー

前

次