未経験だから踏み出せない…「中小企業のM&A」種類とメリット、リスクをわかりやすく解説

近年、産業構造の転換や後継者不足などを背景として、中小企業においてもM&Aが活発です。読者の皆様の会社にも、M&Aの仲介会社からDM(ダイレクトメール)が届いているのではないでしょうか。中小企業にとってM&Aは、後継者不足に直面している企業の事業承継手段として、売り手の立場で認識されることが多いですが、人的・物的リソースが十分ではない中業企業が新たなビジネスへの拡大を行う場合、買い手としてM&Aを行うことは有力な選択肢の一つです。

未だ経験がなくどういうリスクがあるのか判然としないことから躊躇している経営者も多いと思います。そこで、本稿では弁護士の筆者が、中小企業がM&Aを行う際のメリットとリスクについて解説します。

目次

M&Aとは?M&Aの種類

M&Aとは「Mergers and Acquisitions」の略で、「Mergers(合併)」と「Acquisitions(買収)」を指します。したがって、“企業買収”という言葉は、M&Aのパターンの一つを表す言葉ということになります。一言で「M&A」と言っても、その方法はいくつかあります。主要なパターンは以下の通りです。

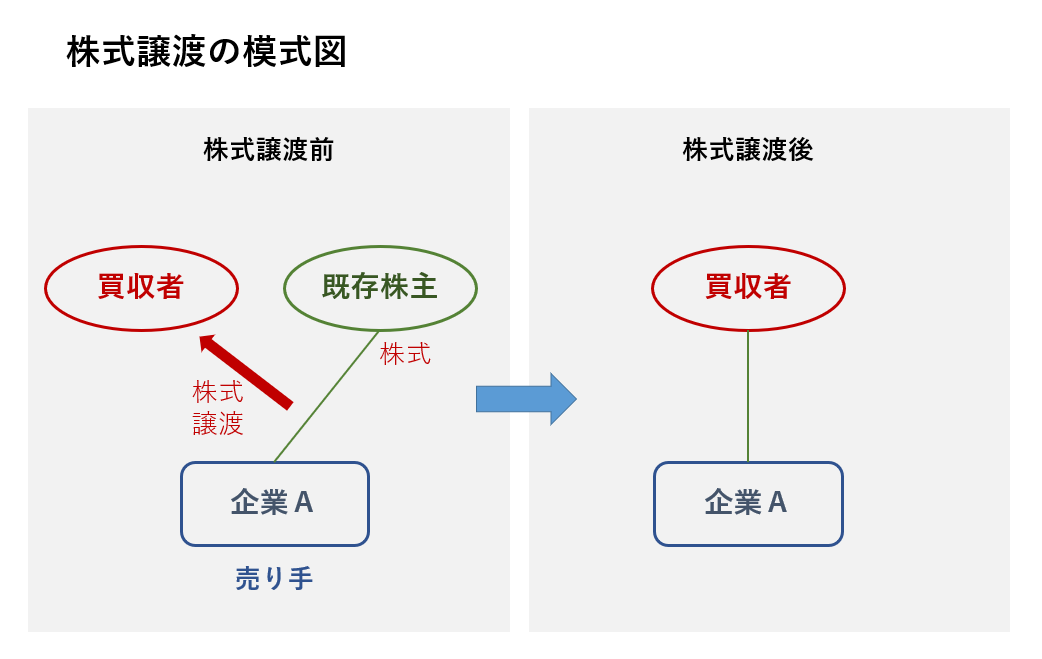

(1)株式譲渡

出典: 経営ノウハウの泉

買収対象会社の株式を譲り受けるパターンです。株式譲渡では、会社の支配権たる株式を譲り受けるわけですので、まさに会社を“買う”というイメージになります。

株式譲渡スキームは、会社法上の組織再編手続を経るのではなく、単純な売買契約です。プロセスのシンプルさがメリットの一つと言えるでしょう。また、法人としてではなく経営者個人が買い取ることも可能なため、買収による潜在的リスクを既存の会社から切り離すことができる点もメリットです。他方で、株式を譲り受けることで、潜在債務等の法的リスクも全て引き受けることになることがデメリットと言えるでしょう。

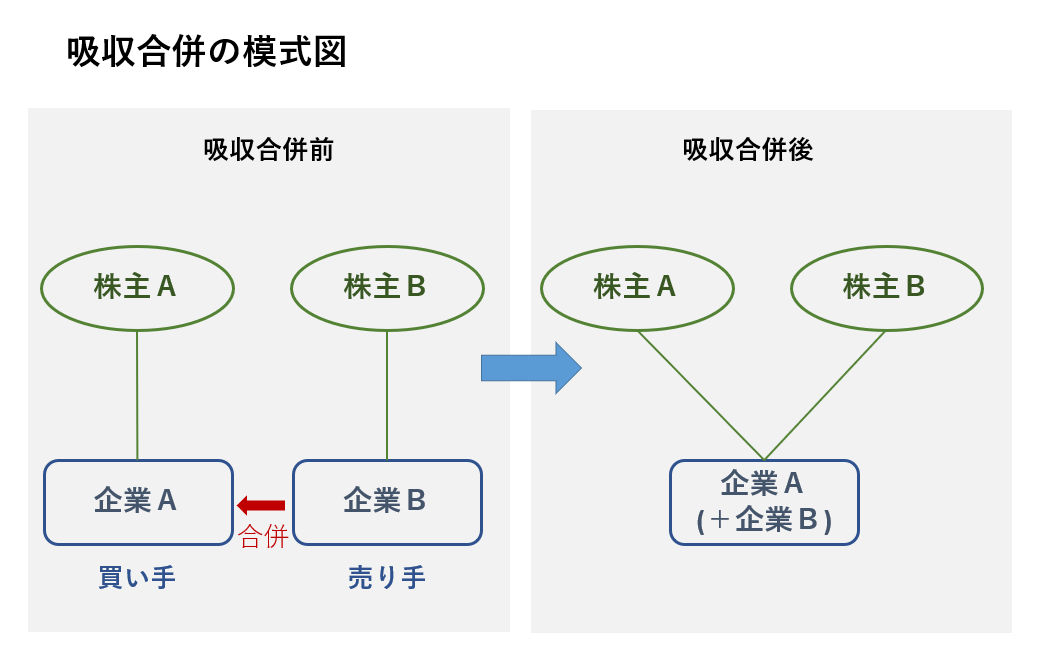

(2)合併

出典: 経営ノウハウの泉

合併は、一方の会社の権利義務関係を他方に包括的に承継させるものです。新しい会社を設立して合併する新設合併のパターンと、既存の会社に吸収する吸収合併のパターンがあります。

合併スキームのメリットは、次の事業譲渡スキームと違い、買収対象会社の権利義務を包括的に承継するため、取引先等から同意を得る等のプロセスを踏む必要がないという点が大きなメリットです。他方で、このことは、後述する事業譲渡のように引き受けたくない債務を遮断することができないので、潜在的な債務なども引き受けるというデメリットにもなります。

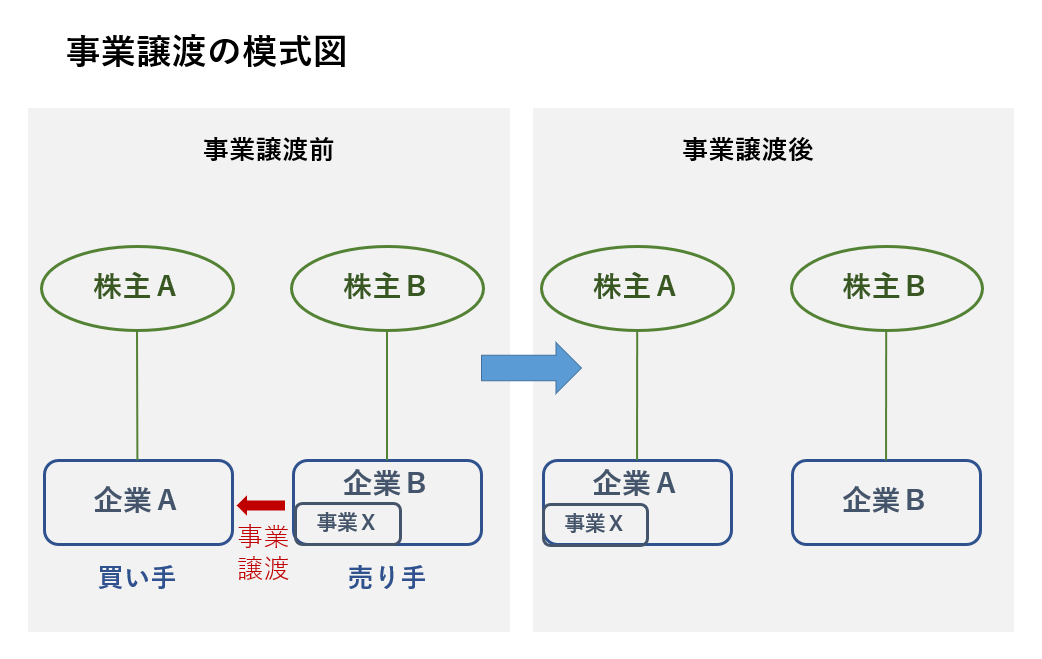

(3)事業譲渡

出典: 経営ノウハウの泉

事業譲渡は、“会社”そのものを買うのではなく、会社が営む“事業”の一部または全部の譲渡を受けるものです。したがって、事業譲渡後も譲渡会社は法人として存続します。

事業譲渡のメリットは、事業譲渡にあたり引き受ける債務と譲渡会社に残す債務とを切り分けることができる点です。複数の事業を営む会社を買う場合、不採算事業については買収対象会社に残しつつ、採算事業だけを譲り受けることができます(こうしたメリットがあることから、事業再生の手段として使われることもあります)。他方で、事業譲渡は包括承継ではありませんので、個々の財産を承継するためには法的プロセスを踏んでいく必要があります。

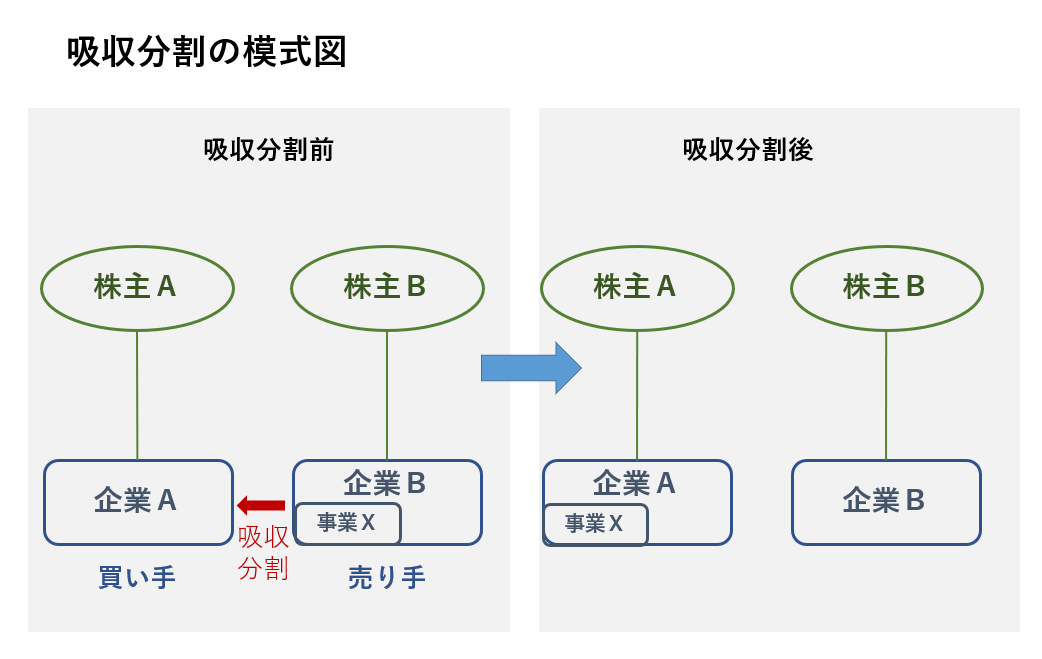

(4)会社分割

出典: 経営ノウハウの泉

会社分割にも、新しい会社を設立し分割する会社の権利義務の一部または全部を承継させる新設分割のパターンと、既存の会社に承継させる吸収分割のパターンがあります。

会社分割の場合も、上記の事業譲渡と同じく承継する権利義務関係を選択することができ、潜在的な債務を遮断することができ、取引先等の同意は不要であることもメリットです。

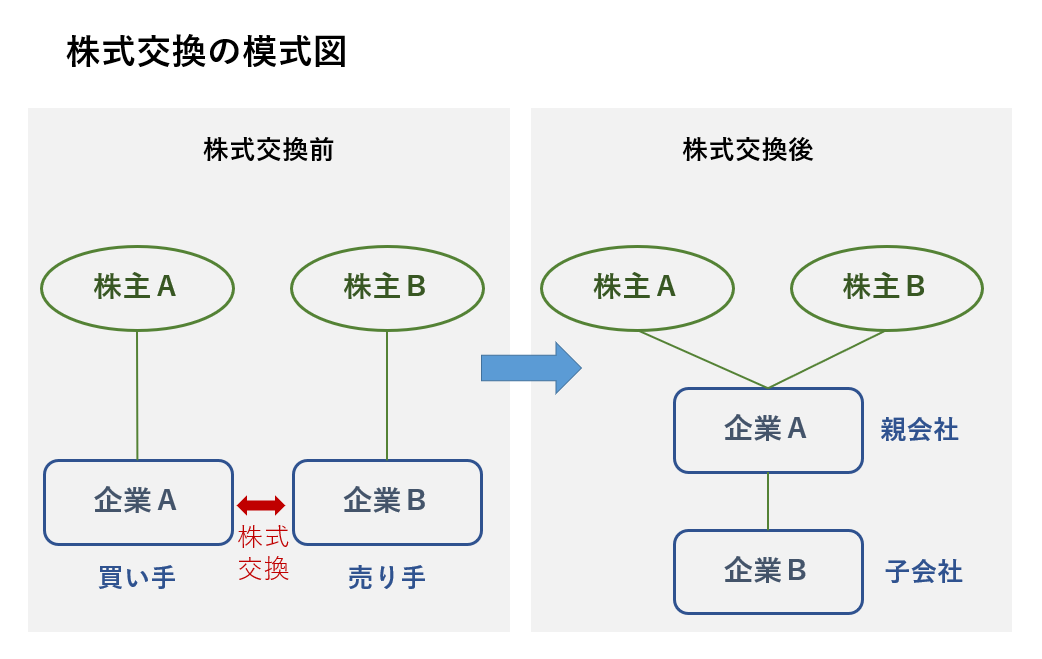

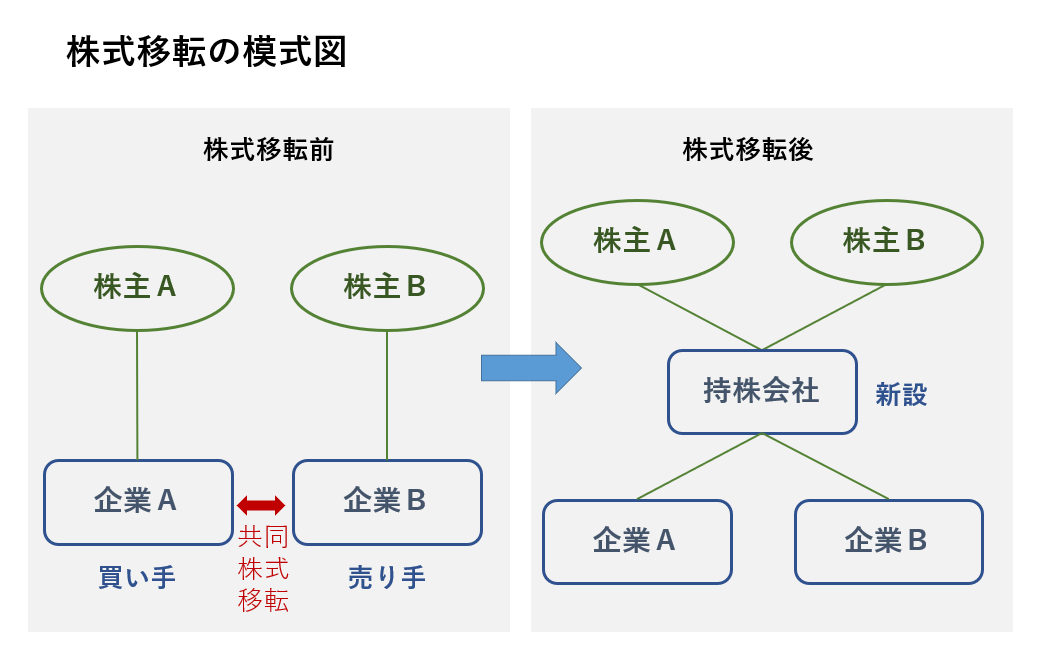

(5)株式交換(株式交付)・株式移転

出典: 経営ノウハウの泉

株式交換は、買収対象会社の株式の全てを買収会社で取得させ、完全親子関係を創出することができる手続です。また、2021年会社法改正によって、買収対象会社の“全て”ではなく、50超を取得させ、(完全ではない)親子関係を創出することができる手続として、“株式交付”が認められました。会社法上の手続きは大きく異なる点がありますが、株式交付は、一部株式交換というイメージです。

出典: 経営ノウハウの泉

他方で、株式移転は、新たに完全親会社を創出するパターンで、新設型の組織再編の一つです。

一言で「M&A」ないし「企業買収」といっても実際のスキームは様々です。どのようなスキームをとるべきであるかは、上記各手続のメリット・デメリットを比較しながら検討する必要がありますが、中小企業の企業買収の場合は、シンプルなスキームである株式譲渡が多いでしょう。

中小企業がM&Aを行うメリット

中小企業がM&Aをするメリットには、以下の点が挙げられます。

(1)迅速な新規事業展開が可能

中小企業が新規事業を展開しようとすると、人材の獲得や人的ネットワーク等の形成に時間を要します。その結果、新規事業展開の好機を逃す可能性もあります。M&Aを行うことで、既に当該事業を展開している買収対象会社から、人的・物的リソースをそのまま承継することができ、迅速に新規事業を展開することができます。

(2)既存企業の拡大

上記は必ずしも新規事業の展開のメリットだけに限られるわけではありません。現在営んでいる事業において、これまでの商圏を有していなかったエリアに関し、当該エリアにある既存企業を買収することで、既存事業を拡大することも可能です。

(3)買収対象会社が持つ人的・物的資産をまとめて買うことができる

上記のメリットとも関連しますが、中には事業そのものというよりは、買収対象会社が有する工場等の複数の不動産や知的財産等の財産、従業員を引き受けることを主な目的としてM&Aを行うこともあります。それぞれの財産や従業員を個別に引き受けるのは煩雑になりますが、M&Aの手法を使えば、これらをまとめて承継することができます。

中小企業がM&Aを行うリスク

(1)法令遵守等の違反のリスク

中小企業がM&Aを行う場合のリスクは、対象会社の持つ法務なリスクも引き受けることとなる点です。特に、中小企業のM&Aの場合は、買収・合併対象会社もまた中小企業であることが通常であり、労働関係法令が遵守されていなかったり、主要な取引について契約書が作成されていなかったりといった法的リスクが存在することも。M&A後に、法令違反の制裁を受けたり、取引関係が十分に引き継げないといったリスクがあり得ます。

(2)財務・税務的リスク

中小企業では、粉飾決算等、適切な会計上・税務上の処理がされていないケースがあるため、財務・税務的なリスクがある場合があります。また、会計処理が適切でない場合、譲渡対価の算定も適正な価額が算出されないこととなり、不当に高く買うこととなるというリスクもあります。

(3)キーマンの離脱

中小企業では、経営者との特別な信頼関係の下で働く従業員も多く、M&Aによって経営者が変わるとそれらの従業員が離職してしまう可能性があります。中には経営の根幹を支えるようなキーマンもいるため、そのような人材が離職しないよう、一定期間経営者の交代を控え、徐々に経営体制を変更していくという方法が取られる場合もあります。

M&Aのリスクには上記のようなものがありますが、どのようなリスクがあるかは当然にはわかりません。そのため、基本合意書を結んだうえで、価格交渉の前に、予め買収・合併対象会社にどのような法務・税務・財務リスクがあるか監査(デューディリジェンス)を行うことが通常です。こうした監査の報告を踏まえ、価格交渉、スキームの検討、締結するM&A契約の交渉が行われます。

M&Aを行うには

M&A案件の探し方

M&A案件の探し方には、主に以下のパターンがあります。

・M&A仲介事業者からの紹介(DMも含む)

・銀行からの紹介

・取引先からの直接依頼や紹介

M&Aの経験が乏しく、特定のM&A仲介事業者を利用していないような会社では、銀行から紹介を受けることも多いです。

M&A事業者の選び方

M&Aの経験が乏しい中小企業が買収・合併を検討する場合は、案件数が多く経験も豊富なM&A仲介事業者を利用するのが良いでしょう。ただ、M&A件数の増加に伴いM&A仲介事業者の数は増加しており、どれを選べばよいか悩ましいところがあります。M&A仲介事業者を選ぶ際のポイントといては以下のような点を見てみるとよいでしょう。

・サービス内容やスキーム、手数料が妥当であるか

・どのような業種、規模のM&Aを得意としているか

中小企業庁のガイドラインも一読

中小企業のM&A件数は増加しており、今後も、後継者不在の中小企業の事業承継の手法として重要性を増していくでしょう。中小企業庁としても、M&Aの健全な発展を目的として、「中小M&Aガイドライン」を策定していますので、一読してみるとよいでしょう。

*tiquitaca、jessie、MediaFOTO / PIXTA(ピクスタ)

【コスト削減に役立つ】10分でできる「オフィス見直し診断」はこちら