業務効率化の第一手!共有ファイルを見つけやすくするフォルダ整理のポイント3つ

自社の社員が、勤務中に探し物ばかりしているなんて?

世の中の企業の多くは、ファイルサーバーやオンラインストレージなどを使って、社内の共有データの管理をしていますね。会社全体のデータとなると膨大な量になるでしょう。

いくら高機能なITツールを使っても、目的のファイルを素早く見つけられるように、フォルダが整理されていないと効率が落ちてしまいます。

本記事では組織の効率化のため共有データを見つけやすくするフォルダ整理術について解説します。

目次

フォルダ整理で業務効率化

たくさんのデータから目的のファイルを探し出すことは、時として簡単ではありません。特に社内の共有データでは、社員によってフォルダの整理方法や名前の付け方が違うこともあります。ファイルを見つけるまでに時間がかかり、本来進めるべき作業が滞ってしまうのは、業務上効率的とはいえません。

そこで必要なのは、共通ルールに従ってフォルダを整理し、目的のファイルを見つけやすくすることです。こうすることで、ムダな時間を省略し、必要な作業に工数を充てるができるので、業務効率化につながります。

次の項目で、共有データを整理整頓するための、フォルダ整理のコツをご紹介しますので、社内の共通ルールを作る際の参考としてみてください。

共有データを整理整頓!フォルダ整理のコツ3選

1:ファイル名やフォルダ名にルールを持たせる

ファイル名やフォルダ名は付け方のルールを作りましょう。なぜなら、データを探すのに時間がかかってしまうのは検索機能が上手く使えていないことが原因だからです。

多くの共有サーバーやオンラインストレージのシステムには検索機能がついています。よって、本来ならば検索すれば目的のファイルがすぐに見つかるはずなのです。

それにもかかわらずデータを探すのに時間がかかるのは、以下のどれかが原因です。

- ファイルやフォルダが検索にひっかかっていない ⇒ ファイル名やフォルダ名に検索語句が含まれていないから

- 検索結果一覧から目的のファイルを探し出せていない ⇒ ファイル名やフォルダ名のルールが統一されていないから

いずれもファイル名やフォルダ名を検索を意識したものに変更すれば解決可能と思われます。

例えば、よく検索に使用する属性である“日付”、“属性”、“表題”、“バージョン”などをファイル名やフォルダ名に付けると、全文検索でなくてもひっかかりやすいですし、目的のファイルが一意に定まります。

例えば「20211111_開発2課_定例会議資料_2.pptx」といったファイル名です。

このファイル名の意味を説明すると、以下のようになります。

- 20211111⇒2021年11月11日

- 開発2課⇒部署

- 定例会議資料⇒表題

- 2⇒バージョン

特に理由がなければ日付を最初に持ってくるほうが良いでしょう。日付を先頭にするとファイル名でソートしたときに日付順になるからです。こうすることで、検索結果一覧の件数が多くても、日付を参考に、ファイルを見つけやすくなります。

サーバーやオンラインストレージは自動でタイムスタンプを付けてくれますが、ファイル名にも自分で日付を付けたほうが良いです。なぜなら、システムが自動で付けているタイムスタンプの日付と、そのファイルの内容にふさわしい本質的な日付が異なる場合があるからです。

例えば上の例のファイル名ならば定例会議が実施された日を日付にするのがふさわしいでしょう。しかし、システムが自動でつけたタイムスタンプは会議資料を作成した日になってしまうのです。

2:不要なファイルの削除

ファイルが迷子になってしまう原因の1つに、“もう必要ないファイル”と“現在必要なファイル”が混在している状態が挙げられます。

確かに、法律で保管が義務づけられている書類や、後で見返すかもしれない書類は、アーカイブとして保存しておかなければなりません。しかし、作業のために一時的に利用したメモ書きのようなファイルや、ファイルの古いリビジョンは削除してもほとんど差し支えないでしょう。

また、一定期間使用しなかったファイルは自動的に削除するか、保管用の媒体に移すのも1つの方法です。

ファイルの持ち主個人の判断にすると必要最小限しか削除しないので、全社的に統一の削除ルールを決めたほうが良いでしょう。

3:フォルダの適切な分類

ファイル名をきっちり付ければ検索で見つけやすくなりますが、データの量が多くなってくると検索にも時間がかかります。

しかし、フォルダの階層を適切に分類していれば、直感的に階層を潜っていくだけでファイルを探せます。ファイル名やフォルダ名と共に、フォルダ分けもきっちりとルール化しましょう。

フォルダ分けのポイントは以下の2つです。

- 階層を深くしすぎない

- フォルダごとに下位フォルダの分け方を決める

1つめのポイントはフォルダの階層を深くしすぎない点です。

フォルダの階層構造は深くなればなるほど全体像の把握が難しくなります。1つのフォルダに入っているファイルが増えてくると階層を増やしたくなりますが、辿っていくのが大変になるので、3階層か4階層ぐらいで止めましょう。

分類しづらいファイルは“その他”のフォルダを作ってまとめて放り込むのも1つの方法です。

2つめのポイントはフォルダごとに下位フォルダの分け方を決める点です。多くの人はフォルダ分けするときにとりあえず属性や種類で分けてしまします。属性や種類で分けるのもわかりやすくて良いのですが、ファイルのフェーズや時間軸で分ける方法もあります。

・時期ごとで分ける場合

繰り返し作るようなファイルであれば、下記のように年月ごとにフォルダを作って分けたほうが管理しやすいです。

開発1課>定例会議資料>202101

開発1課>定例会議資料>202102

開発1課>定例会議資料>202103

・属性ごとで分ける場合

利用目的の異なるファイルは、下記のように属性ごとにフォルダに分けたほうが良いでしょう。

開発1課>製品A>要件定義書

開発1課>製品A>仕様書

開発1課>製品A>設計書

・取り違えを避けたい場合

取り違えると非常に困る似たファイルが存在する場合は、取引先ごとなど、下記のように混ざらないような切り口で分類したほうが良いです。

営業1課>取引先A>契約書

営業1課>取引先B>契約書

営業2課>取引先C>契約書

下位フォルダの最適な分け方はフォルダごとに異なるので、それも踏まえたルール作りをする必要があります。

注意しなければならない点は、1つのフォルダ内の分け方の切り口は1つでなければならない点です。例えば1つのフォルダのなかに属性で分けた下位フォルダと時系列で分けた下位フォルダが混在してしまうと非常にわかりにくくなってしまいます。

フォルダを整理しやすいオンラインストレージeTra COLLABO

共有フォルダを整理整頓して社員の労働効率を高めたいなら法人向けオンラインストレージ『eTra COLLABO(イートラコラボ)』がおすすめです。『eTra COLLABO』には以下の特徴があります。

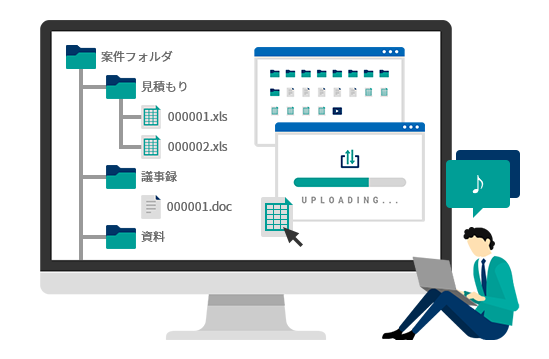

1:フォルダのツリー表示が一目で何がどこにあるか見つけやすい

『eTra COLLABO』はフォルダの全体構造が見やすいユーザーインターフェースを採用しているので、どのフォルダがどこにあるのか探しやすいです。社員がデータを探す時間を短縮することが期待できます。

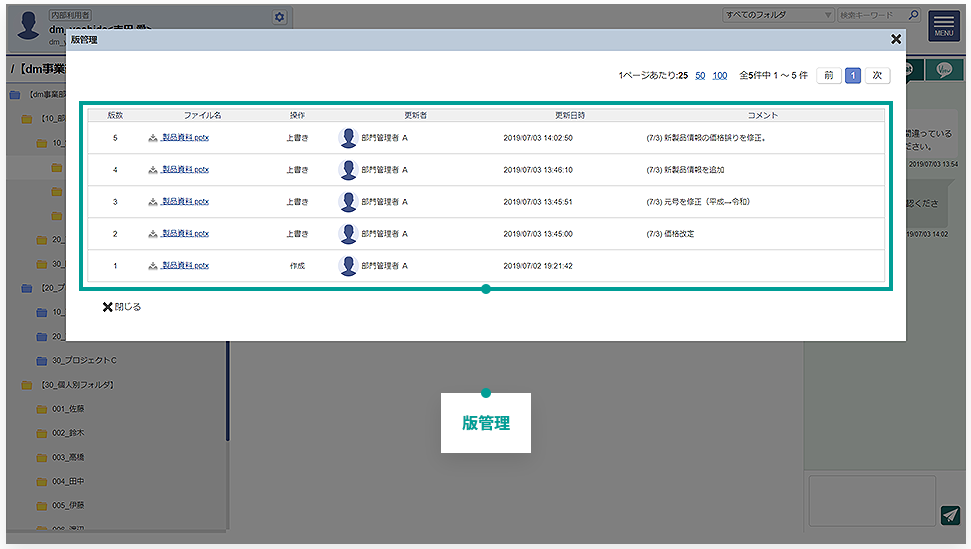

2:上書きするだけで自動で過去のバージョンも保存してくれる

上書きするだけで自動で過去のバージョンも保存してくれます。こうすることで、バージョンごとのファイルを名前を変えて保存する必要がありません。

3:不要なファイルを検知して自動で削除してくれる

不要なファイルを自動で検知して削除してくれるシステムも搭載していますので、現在必要なファイルと混在してしまうのを防止できます。

『eTra COLLABO』はユーザー数に制限がないため、社員に入退社のたびに、権限を管理する作業の手間が省けるのもポイントです。他にもさまざまな便利機能があるので、ぜひ詳細をチェックしてみてください。

* takeuchi masato、Sozyer、RUSLAN / PIXTA(ピクスタ)

Sponsored by カウネット

【もっと詳しく】

⇒『eTra COLLABO』導入ガイドで導入事例をチェック!