3回目はいつから?ワクチン接種対応で企業が知るべきポイントと注意点

オミクロン株による感染の再拡大が世界中で発生し、日本でも新型コロナウイルス感染者数が増えています。政府はワクチンの3回目の接種について、令和3年12月1日から令和4年9月30日までの予定としています。

企業は3回目のワクチンについてどのように対応すればよいのでしょうか? 本記事では企業のワクチン対応について解説します。

※最終更新:2022年2月

目次

3回目のワクチンはいつから?

64歳以下は2回目摂取から7ヶ月〜8ヶ月経過後が原則

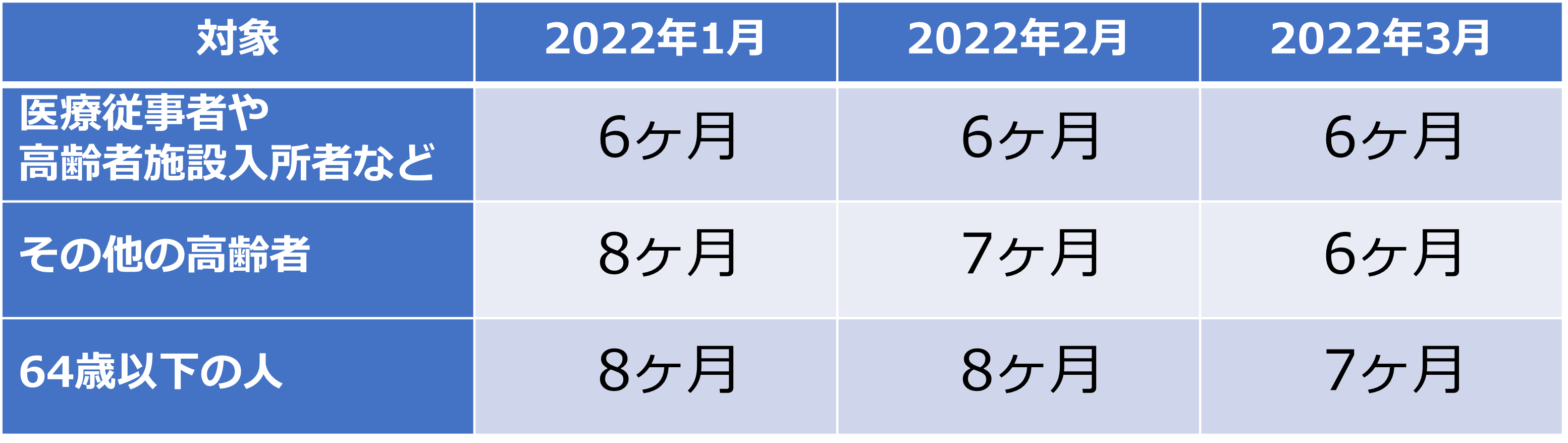

厚生労働省によると、3回目ワクチンの接種時期は、以下のように規定されています。

出典: 経営ノウハウの泉

接種時期は2回目摂取からの経過期間によって決まります。ただし、2回目摂取からの経過期間も一定ではなく、時期によって短縮されていきます。

多くの企業の社員は「64歳以下の人」の項目に入り、2022年1月〜2月は2回目摂取から8ヶ月経過で打てるようになります。2022年3月からはこれが7ヶ月経過で打てるように短縮されます。

3回目を接種できる条件

3回目の接種には受けられる条件が決まっています。以下の3つの条件です。

- 18歳以上

- 国内で実施した初回接種(1回目、2回目)を受けている、または、海外での接種や製薬企業の治験などで2回接種済みである

- 上記の経過期間が過ぎている

特に基礎疾患を有する人や、不特定多数との接触機会の多い人(例えば接客販売など)は接種をおすすめします。

3回目のワクチンの種類は?

ファイザーとモデルナ、どちらでも可

3回目のワクチンの種類は1回目、2回目と同じです。mRNAワクチンと呼ばれるもので、以下の2つのメーカーのワクチンを接種します。

- コミナティ(ファイザー製)

- モデルナ

交互接種も可

例えば1回目、2回目でモデルナを接種した人が3回目でファイザーの接種もできます。逆に1回目、2回目でファイザーを接種した人が3回目でモデルナを接種しても問題ありません。

企業として3回目は受けさせるべき?

強制するのは不可

新型コロナウイルスのワクチンは社員が自主的に判断して受けるものです。企業が社員に摂取を強制してはいけません。

ワクチンは打つメリットが大きいですが、重篤な副反応が出るケースもあります。会社が社員に摂取を強制すると、もし重篤な副反応が出た場合に責任を問われる可能性があります。

ワクチンを受けやすい体制を作りましょう

企業はワクチン接種を強制できませんが、ワクチンを受けやすい体制を作れば接種を促せます。たとえば、社員がワクチン接種を希望する際には、副反応が予想される接種後数日間も含めて、ワクチン休暇を付与するなどの対策が考えられます。

社員がワクチン接種に及び腰になる理由は、ワクチン接種当日や副反応が出ている期間に休まなければいけなくなるからです。それによって業務に支障が出るのではないかと不安になると、ワクチン接種をしたがらなくなります。安心してワクチンを受けられる体制を整えることが必要です。

未接種者が不利益を被らないように

ワクチンが未接種である事実のみを理由とした解雇・雇い止めはできません。

配置転換については、就業規則や個別契約に規定があれば社員の同意無しに実施できますが、それでも無制限に認められるものではありません。ワクチンが未接種である事実を理由として配置転換をする際には、業務上の必要性や社員の不利益の程度をしっかり説明し、社員の理解を得た上で実施するのが望ましいでしょう。

また、配置転換以外の代替手段を検討するなど、社員の不利益を低減する努力もある程度は必要です。たとえば代替手段としてはオンライン商談やリモートワークの導入などが考えられます。

業務上の合理的理由がないのに無理に配置転換を強行するとパワーハラスメントに該当する可能性がありますので注意しましょう。

また、採用時にワクチン接種を条件にするのは違法ではありませんが、合理的な理由もないのに条件にするのは望ましくありません。「業務上ワクチン接種が必須な理由」を応募者に説明したうえで募集するのが望ましいです。

【こちらの記事も】そのやり方、パワハラかも!? パワハラの定義・具体例・対策

3回目の副反応はどの程度?

出典: HM / PIXTA(ピクスタ)

1回目2回目のワクチン接種で発生した副反応の一覧

ワクチン接種(1〜2回目)では以下の副反応の発生事例がありました。

コミナティ(ファイザー製):

接種部位の痛み、疲労、頭痛、筋肉痛、悪寒、関節痛、下痢、発熱、接種部位の腫れ、吐き気、嘔吐

モデルナ:

接種部位の痛み、疲労、頭痛、筋肉痛、関節痛、悪寒、吐き気、嘔吐、リンパ節症、発熱、接種部位の腫れ、発赤、紅斑、摂取後7日以降の摂取部位の痛み

3回目接種の副反応は2回目と同程度

海外の臨床試験によると、3回目接種の副反応の発生頻度・症状の程度は2回目とあまり変わらないそうです。これはファイザー製もモデルナ製も同じです。

ただし、副反応の症状によっては2回目よりも3回目のほうが発現頻度が高い傾向が見られるそうです。例えば厚生労働省による『新型コロナワクチンの接種後の健康状況調査』によると、以下の副反応については2回目よりも3回目のほうが発生しやすいです。

- 腋の下の痛み(2回目:1.34%→3回目:5.03%)

- リンパ節の腫れ(2回目:0.95%→3回目:1.33%)

- リンパ節の痛み(2回目:0.48%→3回目:0.76%)

企業は副反応にどう対応すべき?

副反応に備えてワクチン休暇を導入しましょう

2回目の接種のときは、副反応の症状に悩まされる人が多く出ました。高熱や頭痛、嘔吐などの症状が出た場合、業務の遂行は困難です。副反応に備えるためにも、ワクチン休暇の導入をおすすめします。

副反応は接種翌日がピークでその後は数日で解消するケースがほとんどです。その間の休暇を取りやすくすれば、社員が安心してワクチンを受けられる体制が整います。

例えば副反応が出た場合のみ有給休暇を活用するなどの方法もあります。柔軟に検討しましょう。

ワクチン休暇のパターン

ワクチン休暇のパターンには以下の3つが考えられます。

- 年次有給休暇を活用

- 無給の特別休暇を付与

- 有休の特別休暇を付与

年次有給休暇を活用するやり方がいちばん簡単ですが、年次有給休暇は本来はリフレッシュのための余暇のための制度です。接種当日や副反応が出ている間は自宅で安静にしていなければならないので、その分リフレッシュのための休暇が減るのは社員が不満を感じる可能性があります。

特別休暇は法律で決まっている制度ではないので、有給でも無給でも企業が自由に決められます。ただ、無給にするとワクチン接種を会社が推奨しているメッセージが社員に伝わりにくくなる可能性があります。

【もっと詳しく】ワクチン休暇ってどんな制度?中小企業の導入メリットとデメリット【手順・注意点も紹介】

ワクチン接種に関する企業の相談のまとめ

1回目、2回目の接種のときに『総務の森 相談の広場』には、ワクチン接種に関する企業からの相談が複数寄せられました。その相談内容と回答を以下のページにまとめてありますので、参考にしてください。

【参考】

『新型コロナワクチンQ&A』 / 厚生労働省

『新型コロナワクチンの接種後の健康状況調査』 / 厚生労働省

『追加接種(3回目接種)についてのお知らせ』 / 厚生労働省

『新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)』 / 厚生労働省

『新型コロナワクチンの副反応について』 / 厚生労働省

*artswai、shu、HM、momo / PIXTA(ピクスタ)