形骸化した1on1の本質に立ち返る!社員の成長を促す対話方法と4つの言葉

「心理的安全性」や「1on1」という言葉が主流になりましたが、実際の1on1はタスクの確認だけになっていたり、話題がなかったりと現場ではうまく機能していないこともあります。本質としては、社員と本音を話し成長意欲を高めることではないでしょうか。

今回は、本来の目的に立ち返り、社員の成長促進・安心してチャレンジできる風土づくりの第一歩として、経営者やマネジメント層が把握するべき1on1の本質や社員の成長を促す声かけについて解説します。

目次

「心理的安全性」や「1on1」に対する現場の本音

心理的安全性の定義とは

心理的安全性とは、組織行動学を研究するエイミー・エドモンドソンが、1999年に提唱した心理学用語です。

「チームにおいて、他のメンバーが自分が発言することを恥じたり拒絶したり、罰を与えるようなことはしないという確信を持っている状態であり、チームは対人リスクを取るのに安全な場所であるとの信念がメンバー間で共有された状態」と定義されています。

実際の職場レベルでは、「率直に自分の意見をいっても、周囲との対人関係が悪くなる心配をしなくてもよい状態」という表現の方が納得かと思います。

1on1の定義とは

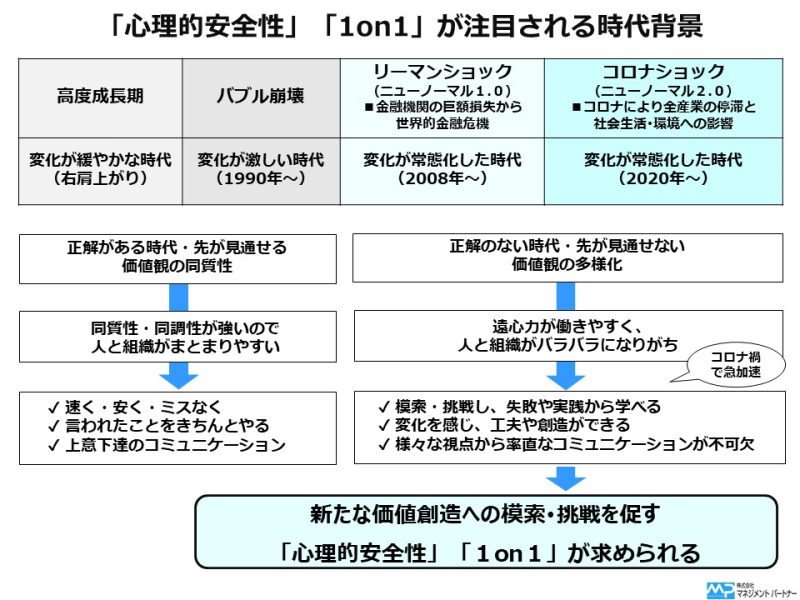

出典: 株式会社マネジメントパートナー

次に1on1ですが、こちらの定義は「人材育成や組織の活性化のために、上司と部下で実施する1対1のミーティング」です。

こうした考え方、手法が求められる時代背景は上図のとおりです。

ある程度は先が見通せる時代から大きく変化し、現代では先が見通せず、働く人々の価値観が顕著に多様化しています。旧来のマネジメントで組織を動かそうにも各個人の価値観をもとに行動するので、遠心力が働きやすくバラバラになりがちです。

こうした現代においては、組織のリーダーやマネージャーが新たな価値創造に向けて、方向性や中長期的な目標を示し、正解のないなかで多様なメンバーと共に「どうありたいか、まず何から始めるか」を模索しなければなりません。そして、失敗を責めたりせず共に学び、役職や年代、部門などによる垣根を超えたコミュニケーションを取り合いながら全員で歩み続ける“共創型の活動”が必要です。そのためには「心理的安全性」と「1on1」は欠かせない要素といえます。

それだけに、さまざまな職場で心理的安全性を浸透させたり、1on1を導入する企業が増えています。ただ、現場の受け止め方は必ずしも肯定的ではありません。

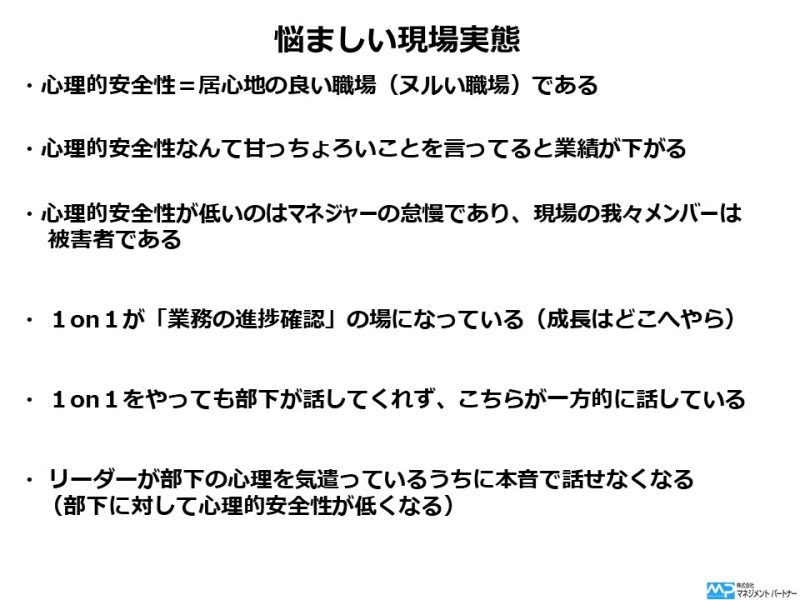

悩ましい現場の実態

出典: 株式会社マネジメントパートナー

本来、心理的安全性や1on1は、新たな価値創造に向けて模索と挑戦を促し、マネージャーとメンバーが共に成長しながら組織としての成果を果たすために必要な要素なはずです。しかし、単純にお互いにいいたいことをいえる環境であれば「心理的安全性が保たれている、心理的安全性が高い組織」という誤解が生まれていることもよくあります。

1on1の場で「率直な意見」を伝えようと部下が上司にいいたい放題になってしまったり、上司も「聴かなければ」とただただ聴くばかりで成長につながらない……時間が何となく過ぎていく……という実態をよくお聞きします。

そもそも「率直な意見をいいやすい」とは、「相手の意見に何でも賛同すること」という意味ではありません。「意見をいうこと自体に、無能、無知と思われる心配はない、否定されない」ということです。率直な意見を聴くなかで、メンバーが責任を果たすために不足している部分があれば、マネージャーも遠慮なく「私はこうした方がいいと思う」と意義を唱え、メンバーが自己の責任に向き合うよう促すこともまた必要なのです。

【こちらもおすすめ】社員が離れていく…経営者が気づかないNGな制度やコミュニケーションとは

心理的安全性の基盤をつくる方法

では、心理的安全性の基盤をつくるにはどうすればよいのでしょうか。そのポイントをお伝えします。

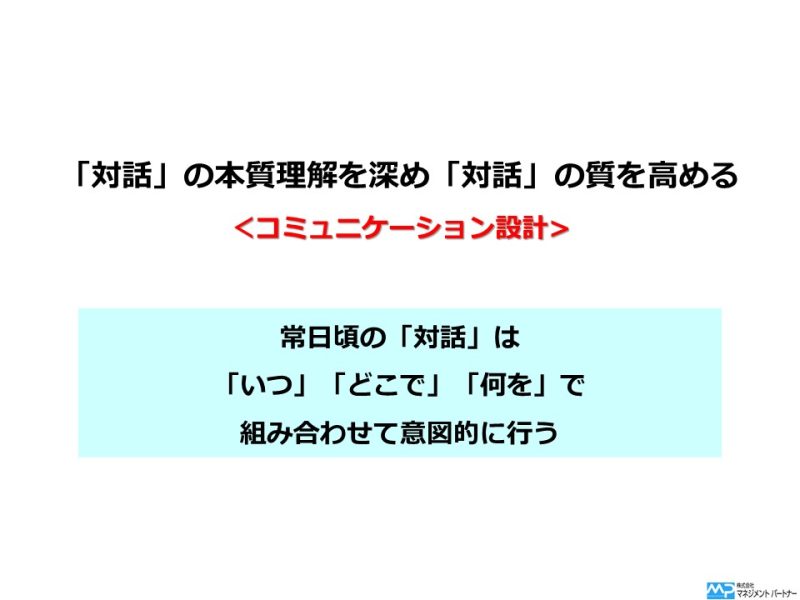

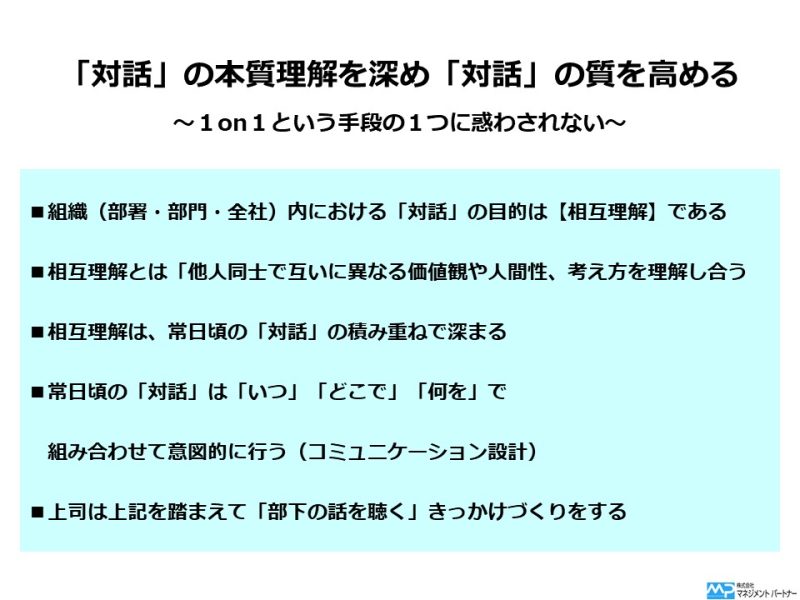

対話の本質理解を深め、対話の質を高める

1on1に限らず、職場に存在する対話の質を上げていくことが重要です。対話の質を上げるとは、「相互理解=他人同士で互いに異なる価値観や人間性、考え方を理解し合うこと」の質を上げるという意味です。相互理解は日常の「対話」の積み重ねで深まっていくだけに、1on1などのコミュニケーションの仕組みやWeb会議やSNSなどのツールは、こういった地道な習慣づけの補完をしてくれる存在と捉えると、導入効果が実感できます。とはいえ、マネージャーやメンバーがお互いに忙しく、リモートワークなど働き方も多様化しているなか、普段から対話を積み重ねていくには工夫が必要です。

その工夫とは、対話を「いつ」「どこで」「何を」の観点で意図的に設計することです。

出典: 株式会社マネジメントパートナー

以前は全員が出社していて、朝礼や会議で定期的に集まって……と、「いつ、どこで、何を」を意識せずともコミュニケーションをある程度取れる機会がありました。現在はそうした機会が減っている職場も多いため、メール、電話、Web会議などさまざまなツールを駆使しましょう。何気ない話からメンバーのメンタル、体調など、短い時間でも全員に声をかけ、話を聴く頻度を高くすることです。「朝一番の“おはようコール”を行う」「毎日、隙間時間で最低3分ずつ必ず全員と話す」など、ルールを決めて動くことで頻度が高まり、その過程で相互理解も高まっていきます。

また、対話する場所や内容についても、公式な会議の場で話すこと、1on1で話すこと、それ以外の場で話すことなど、どの場では何を話すかをあらかじめ考えておくとよいです。たとえば、業績の進捗は普段のコミュニケーションである程度共有しておき、全体会議では進捗確認の時間を最小限にして難しい案件を相談する時間を厚くすることも考えられます。1on1は部下のための時間なので、部下の目標達成や成長のために必要なことを一緒に考えることに徹し、それ以外のメンタル、体調への気遣いや「手伝えることがあればいってほしい」という声がけは廊下や自販機前など、何気ない場面においてもあえて声をかけるといったことです。意図的に高い頻度で相手を知ろうとし、こちらからも自己開示するように働きかけることでおのずとお互いに対する興味関心も高まり、相互理解につながってきます。

出典: 株式会社マネジメントパートナー

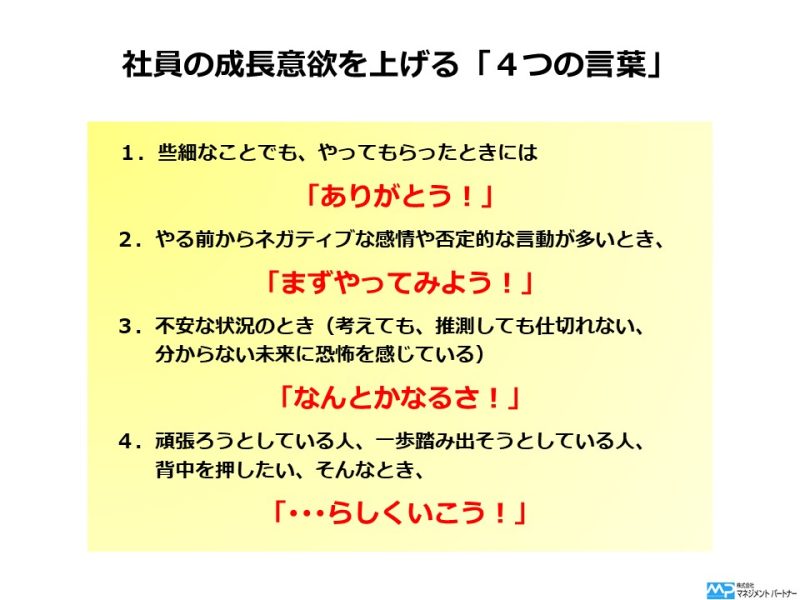

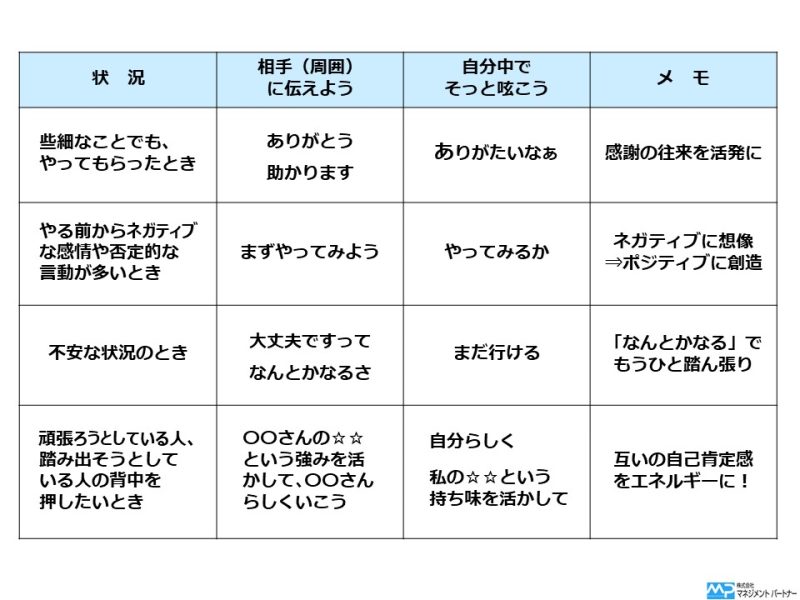

社員の成長意欲をあげる4つの言葉

さて、対話するなかで、社員の成長意欲を上げるために言葉が重要になります。ちょっとした声かけでも積み重ねることで効果が出てくるでしょう。社員の成長意欲を上げる4つの言葉は次のとおりです。

出典: 株式会社マネジメントパートナー

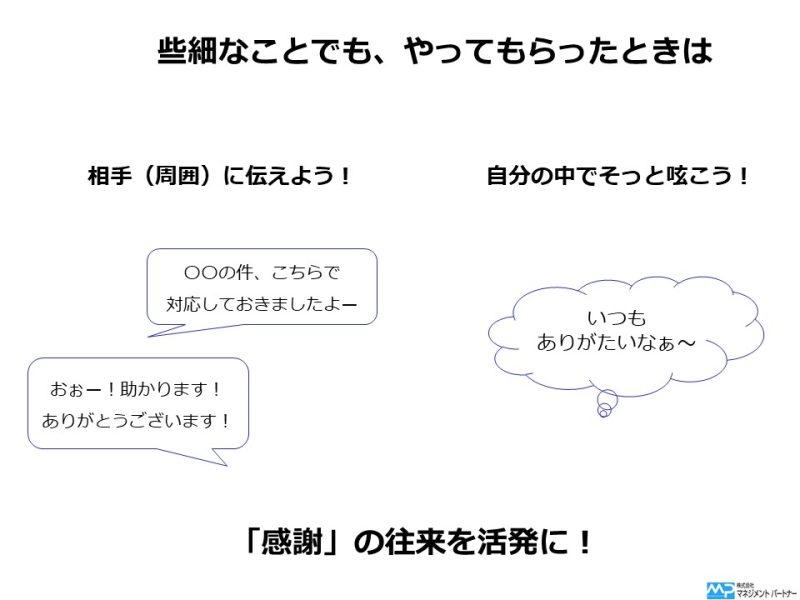

1.「ありがとう」

出典: 株式会社マネジメントパートナー

1つ目は「ありがとう」です。

どんなささいなことでもよいので、感謝の往来を活発にすることが「この職場でもっと成長したい」という気持ちを呼び起こします。

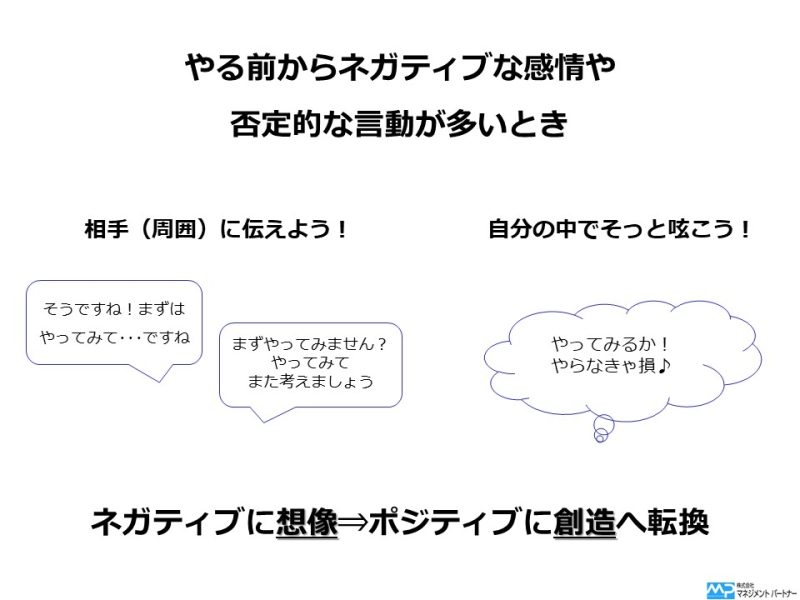

2.「まずやってみよう!」

出典: 株式会社マネジメントパートナー

2つ目は「まずやってみよう!」です。

「できっこない」「それは前にもやった」という言葉は心理的安全性を損ない、「○○してみたいです」「もっとこうしたらどうでしょうか」といった創造力の妨げとなります。「まずやってみましょう!」と普段から声をかけることで、「やらなきゃ損だし、やってみよう」という意欲を根付かせていきましょう。

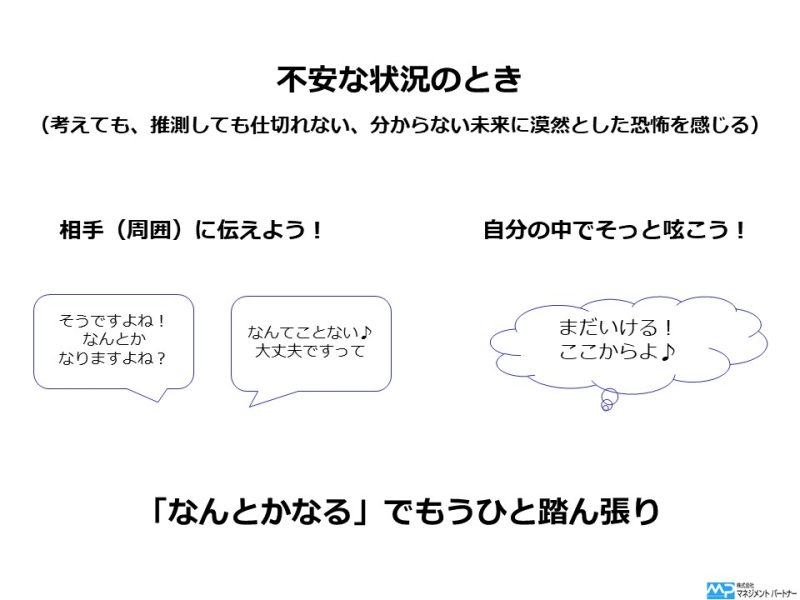

3.「なんとかなるさ!」

出典: 株式会社マネジメントパートナー

3つ目は「なんとかなるさ!」です。

「ありがとう」と感謝の言葉があふれる職場で安心感を得て、「まずやってみよう」と後押しをしてもらっても、推測できない未来に向かって一歩を踏み出すのは不安でしょう。また、うまくいかないときに先に進む勇気がくじかれてしまうこともあります。そんなときに「なんとかなるさ!」「もう一回やってみよう!」という勇気づけの言葉がもうひと踏ん張りを生む原動力になります。

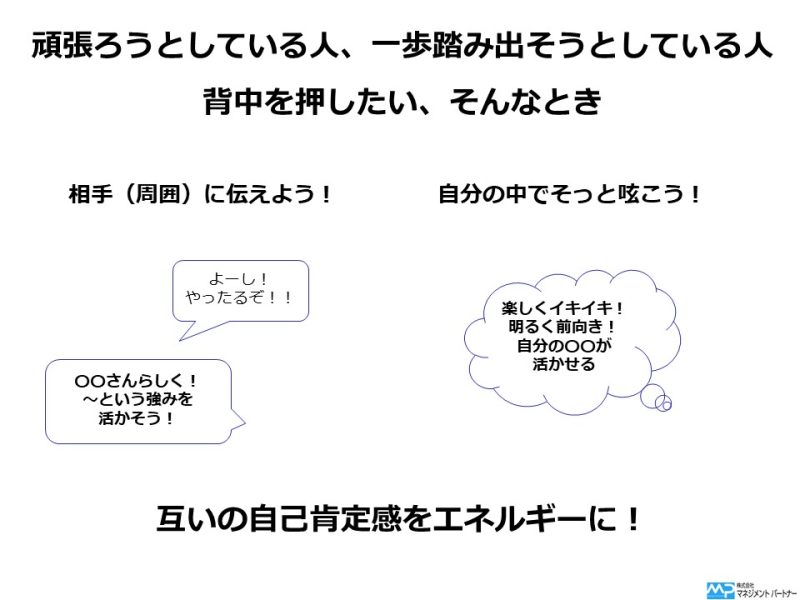

4.「らしくいこう!」

出典: 株式会社マネジメントパートナー

4つ目は「らしくいこう!」です。

ここでいう「らしくいく」というのは、「これでやっていったらいい!」「これでいいのだ」という自己肯定感をエネルギーにすることです。そのために周囲もその人ならではの特性(決断が速い、緻密、協調性があるなど)が活かせている場面で「さすがだね」「○○さんらしさが活きたね!」と声をかけることで、より「自分らしくやればいいんだ」と行動に拍車がかかっていきます。

社員の成長意欲を上げる4つの言葉をまとめると以下のとおりです。

出典: 株式会社マネジメントパートナー

意図的なコミュニケーション設計をするなかで、ぜひこのような言葉を組織の「口ぐせ」にしてください。口ぐせはやがてメンバーの思考習慣に根付き、思考が行動習慣を変化させ、成果の質につながっていきます。そしてこの繰り返しが、長期的にみれば組織の体質(風土、文化)をつくっていくのです。

上記の文化を根付かせるために経営者がやるべきこと

ここまでにお伝えした内容を組織体質(風土、文化)の変革につなげていくために、経営者が行うべきことは大きく2点あります。

1.人材開発を行い組織体質の変革を促すこと

出典: 株式会社マネジメントパートナー

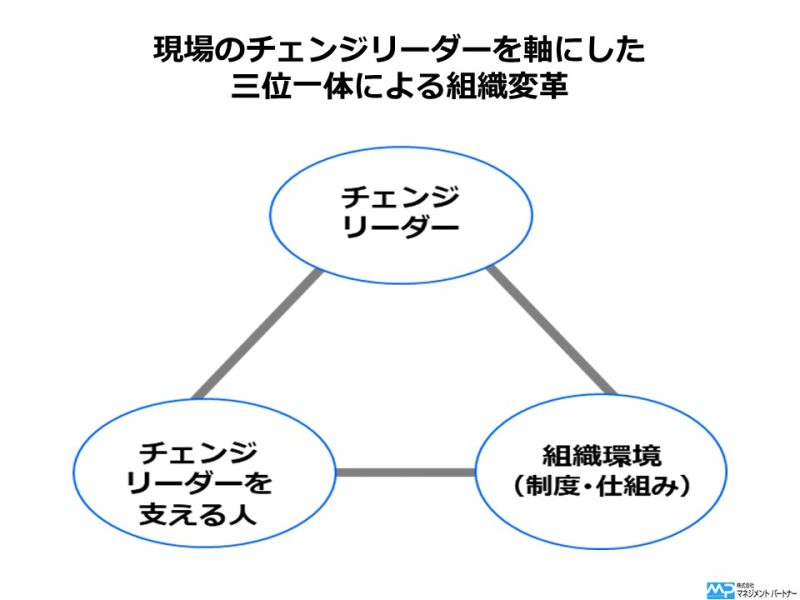

一つ目は、現場主導者(組織変革のチェンジリーダー)を意図的に選出、人材開発し、その人材が核となって組織体質(風土)を変革させるようにすることです。

主導となる人が「経営陣」ではなく「(意図的に選出された)現場のチェンジリーダー」であることがポイントです。トップダウンでやらされ感満載のコミュニケーション変革を行うのでなく、チェンジリーダー(例:次世代幹部にしていきたいマネージャーやリーダー層から選抜していく)が中心となって、まずは自分の所属部署で新たなコミュニケーションを根付かせ、そこで得られた成功事例を他の部署に波及させていくことが求められます。

その過程ではチェンジリーダー同士、またその上司や部下など主要な関わるメンバーが一緒になって変革を推進する、経営陣やコーポレート部門が変革によって達成したい成果を経営計画のテーマとして位置付ける、行動した人が報われるような制度をつくるなど、組織環境面の後押しをするといったチェンジリーダー、支える人、組織環境の「三位一体による組織変革」がポイントです。

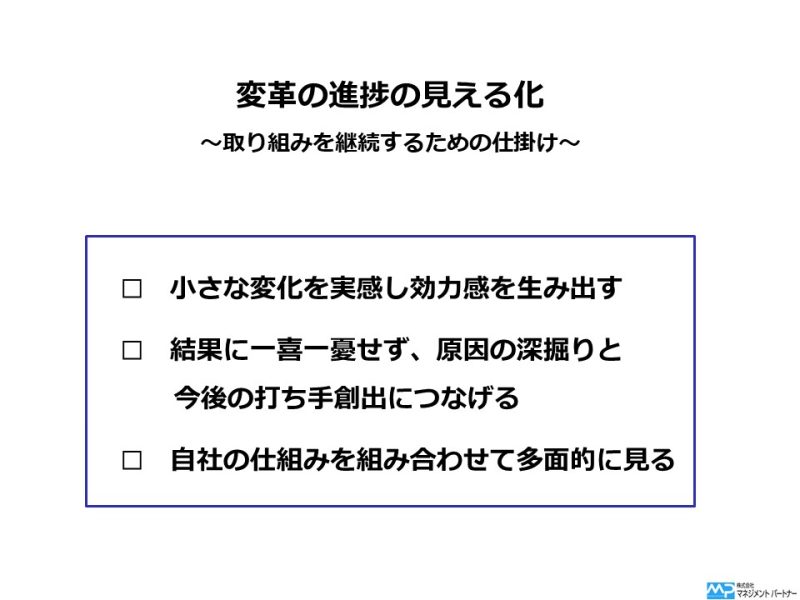

2.変革の進捗を見える化する

出典: 株式会社マネジメントパートナー

三位一体による変革が「企画倒れ」「やりっぱなし」で終わらないように、変革の進捗を見える化することが重要です。そのポイントは上図のとおりです。

職場でのちょっとした言動の変化など、小さな変化を見逃さないように、職場のミーティングで「声かけをしてみてよかったこと」をピックアップしていきます。うまくいったこともいかなかったことも定期的(例:週に1回の部長とチェンジリーダーの1on1など)に原因を一緒に振り返り、次の打ち手を常に模索し、社員満足度調査などで半期ごとの効果を見えるようにするといった内容がよいでしょう。

【こちらもおすすめ】社員がやりがいを感じていない?経営者必見のモチベーション対策とは

最後に

今回は、心理的安全性や1on1の本質を捉えたうえで、社員の成長意欲を上げる対話方法や4つの言葉、それを組織の文化として根付かせる方法について解説しました。

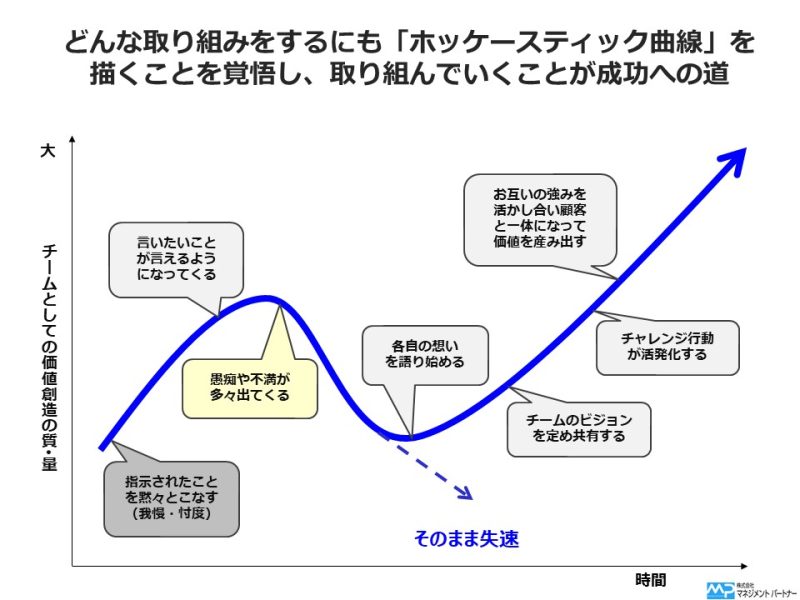

ここで一つ覚えておいていただきたいことがあります。それは、新しい取り組みはとにかく下図のような「ホッケースティック曲線」を描くものだということです。

出典: 株式会社マネジメントパートナー

最初は全員が真剣に取り組むのですが、だんだんと「心理的安全性はいいが、部下から出てくる話は愚痴や不満ばかりだ」といったマイナスの局面が必ず来ます。主導者はこういう状態が来ることを最初から覚悟し、それでも「なんとかなる!」の想いで組織、職場のありたい姿に向けてやり続けていくことが成功への道です。

*Indypendenz, polkadot_photo / shutterstock

【オフィスの課題を見える化】働く環境診断「はたナビPro」お問い合わせはこちら