社会人の常識

お悔やみごと - 仏式

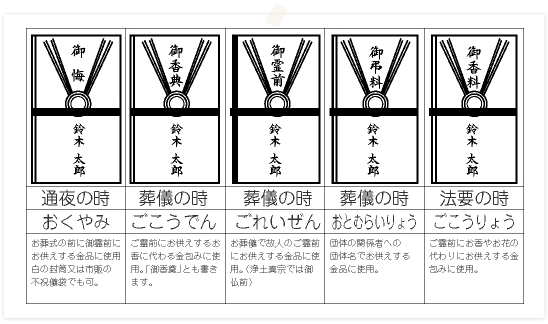

黒白の水引を使います。

仏式の場合は「御香典」「御香奠」「御香料」「御香資」が無難。

「御霊前」と書くことも多いようですが、浄土真宗の場合は「御仏前」と書きます。

亡くなった方は即浄土に往生したのであり「霊」を認めていないので御霊前は用いないという考え方です。

また、曹洞宗などの禅宗では教義に「浄土」がなく、「成仏以前」という考えがないので御仏前を用います。

忌明け(四十九日)後の法要の表書きには黄白の水引を使い、「御仏前」と書きます。

「御供物料」と書く場合もあります。

★ワンポイントアドバイス★

お通夜に「御香典」や「御霊前」を使ってもOKです。

【立礼】

前の人に続いて焼香台の前まで進む。数珠は左掌に掛けて。

両手は下げたまま、祭壇に向かって軽く一礼する。

右手の親指と人差し指、中指の三本でお香をつまみ、胸のあたりまで持っていったら、数珠を掛けた左掌を

右手の下に添えるようにして目を閉じ軽く頭を下げる。

二本の指をひねるようにしながら静かに香を香炭の上にのせる。焼香は一回でよい。

焼香が終わったら、正面の写真または位牌をじっと見つめてから合掌礼拝する。

終わったら、あとの人の邪魔にならないように焼香台から離れ、喪主の前に人がいないようなら近づいて一礼し、

親族の列に目礼し退出する。

【座礼】

座ったまま行う座礼の場合も、基本は立礼と同じ。

【回し焼香】

会場が狭いときや時間を短縮したいような場合、回し焼香といって、香炉を順に回して参列者は自席で焼香する

場合もある。香炉が回ってきたら、右手の親指と人差し指、中指の先で香をつまみ、胸のあたりで香をいた

だき、香炭にのせる。あとがつかえているの場合は焼香は一回でよい。

この場合、香炉をのせた盆は、下に置いても左手で持ったまま行っても構わない。

左手で持ったままの場合は焼香のあと、片手拝みになるが、それでも失礼にはあたらない。

★ワンポイントアドバイス★

焼香の回数については仏法僧の三回するべきだという人もいますが、それは僧侶の場合です。

参列者が多いときなどは一回にしておくのが、逆に心遣いと言えます。

焼香の回数よりも、焼香のあとの礼拝を大事に、遺影や位牌をしっかりみつめて、心をこめて礼拝しましょう。

お知らせ

2024.4.22

2023.11.1

2023.9.1

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

調査レポート

[2022.7.24]

[2019.11.12]

[2018.10.10]

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク