社会人の常識

のし一覧 - その他

【お札の包み方】

慶事には、新しいお札を用意し、開封したときにお札の人物の顔が表の上部にくるようにします。

弔事には、新札を避け、お札の人物の顔が裏の上部にくるようにします。

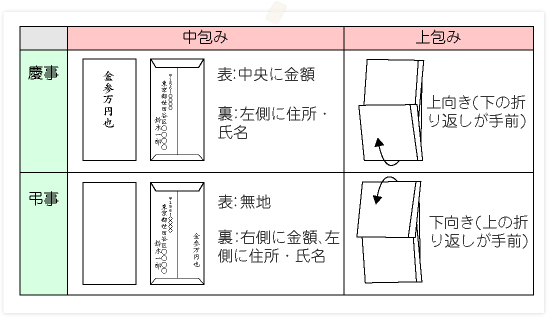

【中包みの書き方】

慶事には、表には漢数字で「金○万円(也)」と包んだ金額を書きます。裏には自分(贈り主)の住所・氏名を書きます。

弔事には、表には何も書かない習慣です。裏には金額、自分(贈り主)の住所・氏名を書きます。

【上包みの折り方】

表は左を先に、上から右を重ねるように折り(左前)、上下を裏へ折り返します。

折り返しは、慶事と弔事では上下の重ね方が異なります。

慶事は下の折り返しが手前になるように、弔事は上の折り返しが手前になるように重ねます。

「幸せは上向き」(幸せを受ける)、「悲しみは下向き」(悲しみは下へ流す)と覚えましょう。

【水引とは】

日本独特の文化で、慶弔いずれの場合も、祝儀袋やかけ紙には「水引」という紐を掛けます。

水引の起源は、飛鳥時代に遣隋使とともに来日した随の使者の贈呈品に結ばれていた、紅白の麻ひもであったといわれます。その後、宮中に献上品に紅白の麻ひもを結ぶ習慣が広まり、庶民にも贈答が盛んになった江戸時代に広く定着

しました。

【水引の色】

慶事には紅白・金銀・赤金、弔事には白黒・黄白・青白・銀が多く使用されます。

濃い色が右、薄い色が左になるように結びます。

【水引の本数】

慶事には、5本・7本・9本の奇数を使用します。特に婚礼関係には5本2束の10本を使用します。

弔事には、2本・4本・6本の偶数を使用します。

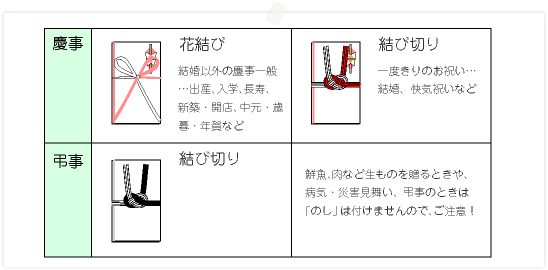

【水引の結び方】

結び方には、主に「花結び(蝶結び)と「結び切り」の2種類があります。

花結びは、ほどいて何度でも結べるため、何度繰り返してもよいことを祝う場合に用います。出産、長寿、開店など。

結び切りは、二度とあってはならない・一度きりにしたい場合に用います。結婚、弔事、病気・災害見舞いなど。

祝儀・不祝儀袋には、「御祝」や「御霊前」などの贈る目的を記し(表書き)、贈り主の氏名を書きます(名入れ)。

基本的には毛筆で、慶事は濃墨、弔事は薄墨で書きます。

「表書き」は、水引の上部・中央に書きます。

「名入れ」は、水引の下部・中央か、やや左寄りに、贈り主の姓名を書きます。姓のみでは略式です。

連名の場合は、正式には上位者を中央に、以下左へ順に連名しますが、最近は全体のバランスをとるため、

真ん中にくる人の氏名を中央にすることも多くなっています。

また、4名以上の場合は、「代表者名 他一同」もしくは「○○一同」とし、袋の中に、氏名を書いた紙を入れます。

お知らせ

2024.4.22

2023.11.1

2023.9.1

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

調査レポート

[2022.7.24]

[2019.11.12]

[2018.10.10]

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク