後継者がいないから会社をたたみたい…ちょっと待って!廃業する前に検討すべきこと3つ

『東京商工リサーチ』の休廃業・解散企業動向調査によると、2020年の休廃業・解散件数は、4万9,698件で前年より14.6%の増加となっています。

また、同調査における休廃業・解散企業の業績についてみてみると、直前期の業績が黒字の会社が61.5%、赤字の会社が38.5%となっています。

この統計が示すように、業績の悪化による休廃業・解散が過半数を超える中、黒字であっても何らかの要因(経営者の高齢化や後継者不足等)で廃業を選択するケースも一定数いることが伺えます。

そこで本記事では、中小企業診断士の筆者がこれまでの経験をもとに、廃業などを決断する前に経営者が考えるべき3つのことをまとめました。今は廃業を考えていなくても、今後どんなタイミングで検討することになるかわかりません。経営者ならぜひ知ってほしい内容です。

まず「親族内承継」を検討しよう

親族内承継は、このあと説明する親族外承継やM&Aによる事業承継よりも、従業員や取引先などの関係者の理解を得やすい傾向にあります。まずは、親族で承継させることができる可能性はないか探ってみましょう。

息子や娘がすでに会社を継がないと意思表明していることで、“後継者がいない”と判断しているケースがあります。しかし、そのような場合でも、例えば、娘婿など義理の子ども、甥・姪、いとこ・はとこなど遠縁への事業承継も考えられます。たとえ遠縁であっても経営者の血縁者であれば、まずは検討してみるとよいでしょう。

ただし、候補者が見つかったとしても、それまで培ってきた事業を即座に引き継ぐのは簡単ではありません。親族を後継者として検討する場合、どのようなことに注意するべきか解説しましょう。

円滑な事業承継を実現する「事業承継計画書」

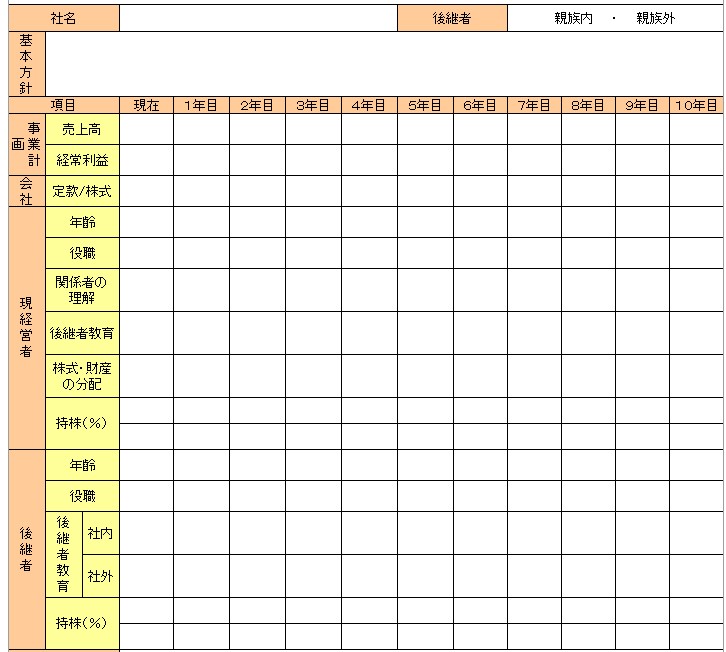

特に親族を後継者として検討する場合、“何をいつまでにどのような手順で承継すべきか”ということを、『事業承継計画書』としてまとめることをおすすめします。

後継者候補が他社で働いていた場合など、引き継ぐ会社で経験を積んでいなければ、最低でも数年間は先代とともに仕事をしながら、経営のイロハから取引先との付き合い方など実地で覚えていくことが必要になるでしょう。その過程において、社員や金融機関など関係者から名実ともに後継者にふさわしいと認められれば理想的です。

このような事業承継の取り組みを着実に実行するために『事業承継計画書』を作成することが有効になります。『事業承継計画書』とは、事業承継に関してやるべきことを整理することで、もれなく着実に取り組みに反映させていくものです。

以下の表のように、先代から後継者が事業を引き継ぐまでのさまざまな取り組みを計画するものです。例えば、”3年後に後継者を代表取締役に就任させる”ことを目標として、”株式を移転する”、”後継者教育を行う”、”関係者からの理解を得る”ということを、いつ、どうやって行うか計画していきます。

この表は『中小企業基盤整備機構』のホームページの中小企業経営者のための事業承継対策のページでダウンロードできます。同ページには事業承継にまつわるガイドブックなども公開されているので、ぜひチェックしてみてください。

出典: 中小企業基盤整備機構

事業に関わる資産の承継

『事業承継計画書』にも項目があるように、株式などの資産をどのように引き継ぐかも重要です。親族内で株式や事業に必要な財産を引き継ぐ方法としては、”生前贈与”、”相続”、”売買による事業承継”があります。会社の株価や相続対象者の状況によって方法はさまざまです。

まずは、事業運営するために引き継ぐべき資産を見極めるために、以下の手順で把握していきましょう。

(1)経営者自身の保有財産や債務の把握をする

(2)承継させる財産とその他財産を選別する

(3)後継者へ承継させる財産を特定する

事業で必要になる資産はできる限り後継者に集中させることが、将来の円滑な事業運営の重要なポイントになります。

次に「親族外承継」を検討しよう

親族内承継が難しい場合、次に検討すべきは親族以外に承継することです。『2021年度版中小企業白書』で発表された、”近年事業承継をした経営者の就任経緯の統計調査”では、事業承継の方法がこれまで主体であった親族への承継から、親族外への承継にシフトしてきていることが指摘されています。

親族外の事業承継として考えられるのは、従業員承継と外部招聘です。注意点とともに、説明していきましょう。

・従業員承継

近年増加してきている自社の生え抜き社員を後継者とする方法です。一般的に自らが将来経営者になるという自覚がない場合が多いため、後継者候補の人材には、できる限り早期に後継者になってもらいたいという意思を伝える必要があります。そして、本人としっかり話し合いをして合意形成を図ることが重要です。

また、親族外承継では他の社員や取引先、また金融機関などから理解を得にくい場合があります。そこで、現経営者が各関係者に後継者の選定理由など、根拠を持って説明することが重要です。従業員承継の場合、後継者が経営に関する経験が乏しい場合が多く、密にコミュニケーションを取りながら、かつ強力にバックアップいていくことが後継者へのスムーズな移行へとつながることでしょう。

【もっと詳しく】後継者の見つけ方・育て方、今すぐ着手できる方法は?

・外部招聘

従業員に後継者候補がいなければ、外部招聘も考えられます。取引先や関係性のある金融機関など、外部から後継者を選定する方法です。最近では後継者の紹介会社も増えており、一般的な方法になりつつあります。外部招聘では、経験値のある人材を即戦力として後継者に据えることができるため育成の手間が比較的少なく済みます。

また、外部での経験や知識を取り入れることができ、新しい取り組みにつながることが期待できます。一方、これまで会社に携わっていないだけに、関係者からの理解を得ることが従業員承継などと比較しても難しくなるでしょう。従業員承継にもまして先代経営者の強力なバックアップが必要になります。

「親族外承継」で問題となる株式の引継ぎ

上記で紹介した親族外承継の場合、どのように株式を引き継ぐかが問題になることが多いです。過去の業績にもよりますが、自社の株式をすべて買い取るには大きな資金が必要になることがあり、事業承継の障壁となるのです。

その際には、”役員退職金の支給などにより株価を引き下げる”、”後継者の報酬に株式購入資金を上乗せする”、”株式取得のための銀行借入を行う”など対策が考えられます。株価算定など専門的な知識が求められることもあり、銀行や税理士などに相談することも視野にいれましょう。

【もっと詳しく】なぜ後継者が育たないのか?後継者不足に陥る会社の特徴3つ

M&Aを視野に入れよう

M&Aという手段も検討してみるとよいでしょう。近年、国内のM&Aは増加傾向であり2019年には4,000件を超え過去最高となりました。M&Aの仲介業者も増加し、小規模事業者を対象とするM&Aまで裾野が広がっています。

買手企業とうまくマッチングを行うことができれば以下のようなメリットが見込まれます。

・後継者問題の解決

・売却益が手に入る

・従業員の雇用が守られる

もちろん、業績の状況などにより買い手が見つからないという可能性もありますが、M&Aには株式をすべて譲渡する”株式譲渡”や、一部の事業や財産のみを譲渡する”事業譲渡”など、さまざまな方法があります。

後継者不在という場合はもちろん、業績が悪化しているという理由で廃業を視野に入れている場合でも、M&Aは有効な手段となり得るでしょう。

【もっと詳しく】

事業承継問題の解決策として注目! 中小企業のM&Aメリット・デメリット【事例付き】

M&A実行から承継後の取り組みまで!幅広く活用できる「事業継承・引継ぎ補助金」とは?

以上、廃業などを決断する前に経営者が考えるべき3つのことをみてきました。

もし何らかの理由で廃業せざるを得ないと考えている場合でも、一歩立ち止まって他の選択肢がないか検討してみてください。

廃業を選択するよりも、経営者自身や関係者がより納得できる方法が残されているかもしれません。

【参考】

『2020年休廃業・解散企業動向調査』 / 東京商工リサーチ

『中小企業経営者のための事業承継対策』 / 中小企業基盤整備機構

『2021年度中小企業白書』 / 中小企業庁

* freeangle / PIXTA(ピクスタ)