志をもって会社を経営しているからこそ悩みが尽きない経営者ですが、壁にぶつかったとき、他の経営者はどうしているのだろうと思ったことはありませんか?

『経営ノウハウの泉』社長対談型のセミナーは、パシフィック・コミュニケーションズ株式会社代表取締役社長・相川裕彦氏が、異なる会社で活躍する経営者の“考え”や”失敗”を深堀。中小企業経営者の方の悩みがちなテーマについて、自社に活かせる解決方法のヒントをお届けします。

第4回となる今回は、大企業に負けない!中小企業の新卒採用とは?をテーマに対談ウェビナーを開催しました。ウェビナーでは新卒採用のダイレクト・リクルーティングツールである『OfferBox(オファーボックス)』を手掛ける株式会社i-plug代表取締役CEO中野智哉氏をゲストにお迎えし、中小企業における新卒採用の重要性や効率的な新卒採用についてのお話を伺うとともに、寄せられた質問について対談が展開されました。

ここでは、その内容を4回にわたってお届けしていきます。最終回は「対談セッション(後編)」をお送りします。

第1回:現在の新卒市場とこれからの採用

第2回:ダイレクトリクルーティングによる新卒採用

第3回:中小企業から寄せられた質問へ回答(前編)

第4回:中小企業から寄せられた質問へ回答(後編)

登壇者プロフィール

出典: 経営ノウハウの泉

ゲスト:中野智哉(なかの・ともや)

株式会社i-plug 代表取締役CEO。1978年兵庫県生まれ。2001年中京大学経営学部経営学科卒業。株式会社インテリジェンス(現パーソルグループ)入社。新卒・中途において紹介型採用・広告採用型採用など、約10年の所属期間で一通りの採用業界の営業を経験。2012年4月18日に株式会社i-plugを設立し、代表取締役CEOに就任。約20年間採用市場で業務をしてきた経験から、新卒採用を分析する。ファシリテーター:相川裕彦(あいかわ・やすひこ)

出典: 経営ノウハウの泉

パシフィック・コミュニケーションズ株式会社代表取締役社長。大阪芸術大学卒業。複数の大手広告会社において、営業から各種プランニング(クリエイティブ・デジタルプロモーション含む)、新規開発業務、チームマネジメントに至るまで、幅広い業務を経験。2020年5月コロナ禍の中、WEBメディア支援を手掛けるINCLUSIVEグループ会社のトップに就任。

地方企業の新卒採用の狙い目

相川:事前に用意した質問パネルの中から私が選択してお話をお伺いします。

相川:この中の「地方での採用で重要なこと」について伺います。私自身も中野さんと同じ兵庫県の出身です。現在は東京の会社に勤務しているのですが、新卒のときは東京の会社に対して心理的なハードルがあって(笑) 新卒時は大阪本社の会社に入社しました。一方で、地方では多くの学生が東京を目指す印象もあるので、地方の企業にとっては新卒採用はままならないこともあると思います。

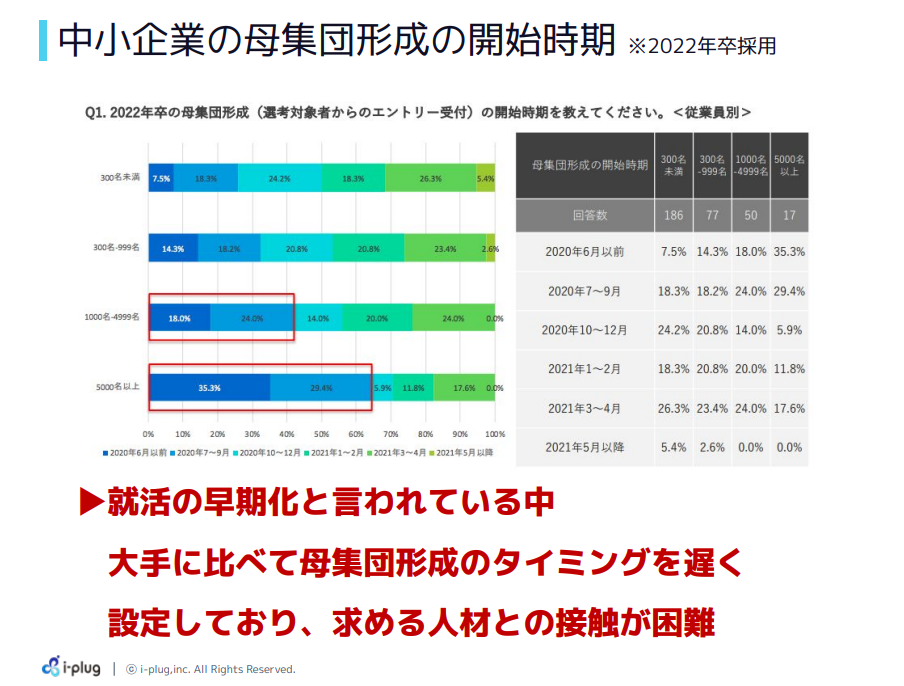

中野:地方企業といっても、採用規模によって若干違いはあります。たとえば5~10名の採用、もっと少なく1名といったケースであれば、ピンポイントで狙いに行くのが一番良いと思います。

具体的に言うと、たとえば私は兵庫県のすごい田舎育ちだったんです。揖保郡、いまのたつの市。近くに大学がないので、大学へ行くとなれば絶対実家から出る必要がありました。そうすると、大阪や東京とかが選択肢になるのですが、私は愛知県名古屋市にある中京大学へ進学しました。

私と同じような動きで、地方の学生は一度地元から離れる傾向があります。その中で、東京の大学に行った学生がそのまま東京で働きたいと思っているパターンと、東京に行ったけど地元に戻って就職したいと思っているパターンがあります。そこで「戻りたい」学生を見つけてアプローチするのが、地方採用に一番手堅いやり方だと思います。

相川:なるほど。Uターンですよね。

中野:弊社が提供している『OfferBox』では、学生が自分で志望勤務地を設定しているので、検索したらすぐわかるんです。Uターンを希望する学生に絞ってオファーをかければ成功に結びつきやすいと思います。

相川:意外にご家族との絆みたいなものを大切にされるマインドの方も結構いらっしゃいますもんね。大学が東京だからといって東京で働きたいかって言うと、そうではないっていう。

中野:そうですね。

中小企業の新卒採用の「成功」とは

相川:前回中野さんの会社も4年目ぐらいから新卒採用を始めたというお話がありましたが、中小企業で新卒採用が成功した象徴的なエピソードがあれば、お聞かせください。

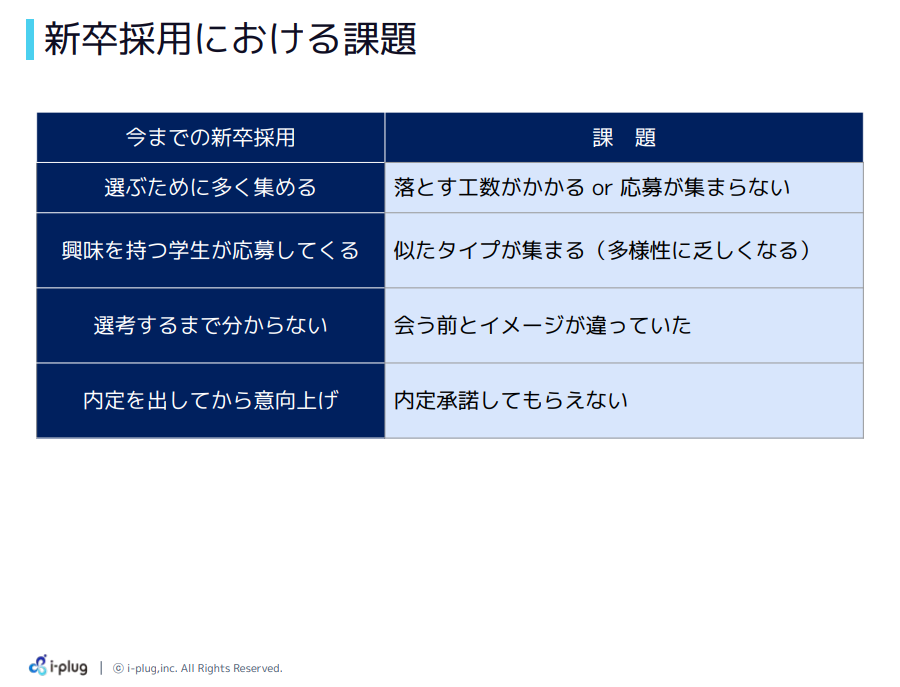

中野:成功の定義は2つあると思います。1つは採用し切れるかどうか、入社まで持っていけるかという観点です。もう1つは、採用した人が会社で成長し、活躍してくれるかどうかという観点ですね。

1つめの入社してもらえるかどうかでは、“ランチェスター戦略”と一緒で、とにかく集中してアプローチする(分散しない)ことが一番重要ですね。新卒採用を始めるとき、いきなり10人を採用しようとすることはほぼないとは思います。1人だけの採用だとちょっと寂しいところもあるから、2~3人から新卒採用を始めるケースは結構多いと思います。

その場合、面接に至る学生は20から30人ぐらいに絞ってもよいでしょう。あまり多人数だと採用しきれないリスクもあります。採用目標1人に対して10人、3人採用したいなら合計30人と面接できればちょうどいいと思います。

オファーを送るのはその3倍くらいが目安です。つまり3人採用目標ならば、90人にオファーを送ってその中でどう勝負するかを考えます。1人に対するコミュニケーション回数を増やしたり、社内でいろいろな社員に会ってもらったりすることが基本戦略になるでしょうか。こういった作戦をとるとやると、誰もが知っている大手企業と闘っても勝てることがあります。

相川:なるほど。

中野:もう1つの入社後活躍するかどうかについては、いきなりうまくいくことはあまりないと思います。Excelを操作することすらままならない新入社員もいるかもしれません。3年ぐらいかけてしっかり教育し、最終的に自社の武器にしていくような中長期的な目線を持って育成していくことも大事です。

相川:あまり短期判断しないということですね。1年で新卒採用が円満にうまくいくと思わず、改善しながら新卒が活躍できる風土を会社に作っていく考えも必要ということですね。

コロナ禍を経て学生の意識変化はあったのか?

相川:新型コロナウイルス禍の中で、学生側の採用に対する認識の変化はありますか?

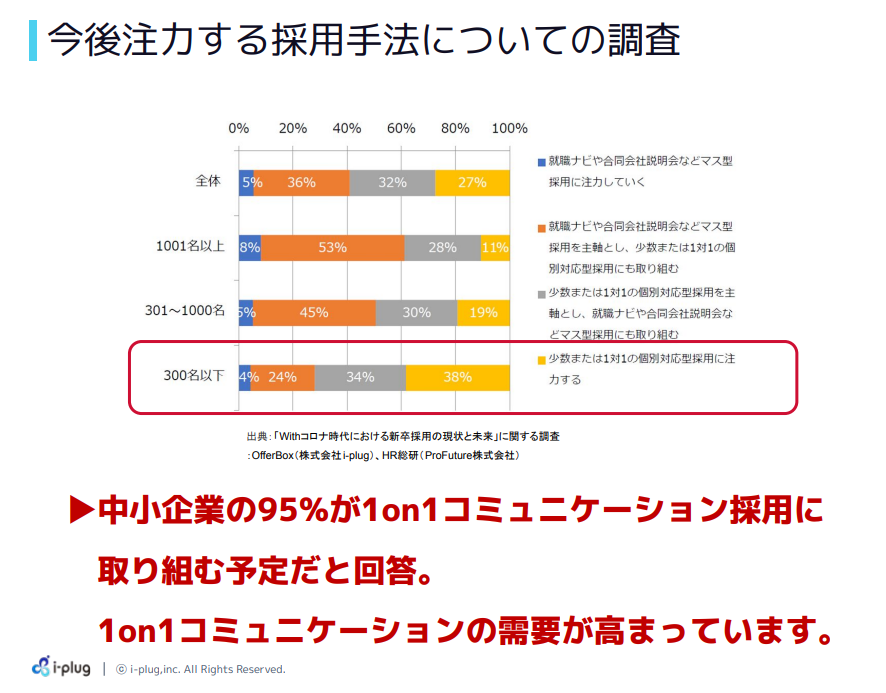

中野:身近な話からすると、オンラインでリアルタイムコミュニケーションをするときに、従来のような採用担当者1人に対して学生3人のスタイルは、ものすごく違和感を覚える、極端に言えば嫌がるようになっているようです。

オンラインでコミュニケーションするときには1対1が理想的だと思います。たとえば、1対3で1時間コミュニケーションするのであれば、1人あたり20分で3セットのコミュニケーションを図ったほうがはるかにいいと思います。

それから、オンラインの良さ・悪さもあります。これは入社後の働き方にもつながるのですが、感覚的にオンラインでもできる仕事ってたくさんあるよね、ということが今回の新型コロナウイルス禍で証明されました。とはいえ、人間関係を築いたり、ディスカッションしたりするときにはリアルの方が良いと考える人もいるわけです。

リモートで働ける環境があるかどうかへの関心度は明らかに高まっています。しかし一方で、必ずしも必須条件になっているかといえばそうでもないようなのです。リモート必須がマジョリティかというと、決してそんなことはない。どちらかといえば、環境の変化に対する柔軟性がどれくらいあるのかという観点で企業を見る風潮が高まっているようだと捉えていただくとよさそうです。

オファー(逆求人)型サイトでの採用のコツは

相川:『OfferBox』についての質問もいくつかいただいています。第2回の中で使い方を工夫してエリア採用の効率が上がったというお話がありましたが、どのようなエリアへのアプローチが効果的だったか事例があれば教えてください。

中野:関東圏の企業は、ほぼ全国にオファーを送っていますが、関西の企業は東京の学生にあまりオファーを送らないんです。エリアに関わらず大きめの地方都市にある企業の場合も、そこより小規模の都市の学生にオファーを送るケースが多いです。これは規模の小さい地方都市になるほど競争相手が少なくなるからです。

逆に言えば、東京や関西の大都市圏に学生が多くいるのは間違いないことです。あえてそこに打って出て採用活動を行う、大企業に勝つ取り組みもあると思います。その場合は勝つためにどういう戦略を取るか良く考える必要はありますが。

相川:なるほど。ありがとうございます。もう1つ寄せられた質問は、学生にオファーを承認していただいたあとにエントリーフォームの入力をお願いした場合、その提出率が高くないというお悩みです。先ほど説明いただいたように、就活習熟度が低い学生に対してはエントリーフォームなしで面接を先行して進めるようなフローの方が良いのでしょうか?

中野:極論かもしれないですが、エントリーシートやエントリーフォームはなくして面談を先行させる方がいいかもしれません。エントリーフォームの内容は各社違うので一概には言えませんが、エントリーフォームに「歴書を添付してください」とか「志望動機を入れてください」と要望する企業は少なくありません。このときの学生の多くは「自分を表す情報はもう『OfferBox』に記載しているのに、なぜもう一度別の情報を出さなきゃいけないのか」と感じるのです。

相川:二度手間に感じてしまうんですね。

中野:もし自分が転職活動をしているときに、会社ごとに指定の履歴書や職歴書を書くことを求められて、もう一度提出してくださいと言われ続けたら「それ意味あります?」というマインドになるものですよね。それと同じだと考えてください。

それからもう1つ、志望動機を尋ねることについても、学生は志望動機があるからエントリーしてきているわけです。志望しているのに改めてエントリーフォームを書けと言われても、書きようがないと感じる。コミュニケーションの取り方自体がもう別物なのです。

そのため、面接を受ける意志表明をもらってからエントリーシートを書いてもらうフローのほうが良いと思います。ただ、そのあと学生の管理が難しくなる側面もあるので、そこは工夫が必要かもしれません。

相川:新卒採用を中小企業も前向きに考えて行かないということを改めて考える機会となりました。本日はありがとうございました。

ここまで、約1時間にわたって開催された対談ウェビナーを4回にわたってお送りしてきました。ともすれば忌避しがちになる中小企業の新卒採用ではありますが、ダイレクトリクルーティングによって新卒者との1to1コミュケーションを重視すれば、決して大手企業に負けない人材の獲得が可能という、かなりポジティブな内容でした。今回のウェビナーを参考に、ぜひ前向きに新卒採用を検討してみてはいかがでしょうか。

*マハロ、cba / PIXTA(ピクスタ)

登壇資料とセミナー動画ダウンロードはこちら

メールアドレスをご登録頂きますと、資料ダウンロード用のURLをご案内いたします。またご登録頂きました方には経営ノウハウの泉メールマガジンをお送りいたします。個人情報の取り扱いについては個人情報保護方針をご参照ください。なおCookieの取り扱いに関しては、Cookie情報の利用についてを、個人情報保護方針の定めに優先して適用いたします。