【2022年6月施行】改正公益通報者保護法の内容を弁護士が解説!

2022年6月より、公益通報者保護法の改正法が施行されます。公益通報者保護法はリコール隠しや食品偽装などの企業不祥事が相次ぎ大きな社会問題となったことを背景に、2006年4月に施行されました。

ところが、同法成立後も企業の内部通報制度が機能せず、大きな不祥事に発展した事例が後を絶ちませんでした。そこで、2021年6月に改正がされ、いよいよ本年6月より施行された法律です。

本稿では、施行直前のこの時期に同法の趣旨と改正前の内容を概観した上で、主な改正の内容について解説します(以下で、「法」とは、公益通報者保護法を指します)。

目次

公益通報者保護法の趣旨と改正前の内容

「公益通報」とは、企業による一定の違法行為などの不祥事を労働者が企業内の通報窓口や外部のしかるべき機関に通報することをといいます。

これにより、企業の不祥事の是正を促し、国民の生命、身体、財産その他の利益への被害拡大を防止することが期待できます。反面、通報した労働者はそのことにより企業から解雇や降格などの不利益な取り扱いを受ける恐れがあります。

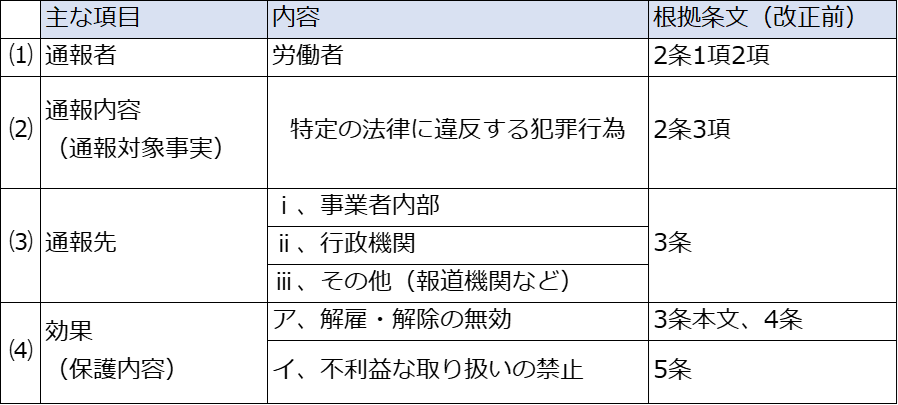

そこで、法は不祥事を告発した労働者を解雇や降格などの不利益な取り扱いから守ることを目的として、次のとおり制定されました(改正前)。

出典: 経営ノウハウの泉

(1)「労働者」には、正社員のみならず、アルバイト、パートタイマー、派遣労働者、取引先の社員・アルバイトなども含まれます。

(2)通報内容は、例えば勤務先の役員や従業員が他人のものを盗んだり横領したりすること(刑法に違反)、勤務先の会社が安全基準を超える有害物質が含まれる食品を販売すること(食品衛生法に違反)などです。

(3)通報先のⅰは社内の相談窓口、管理職・上司、事業者が契約する法律事務所など、ⅱは通報された事実について勧告・命令できる行政機関、ⅲは報道機関、消費者団体、労働組合などです。

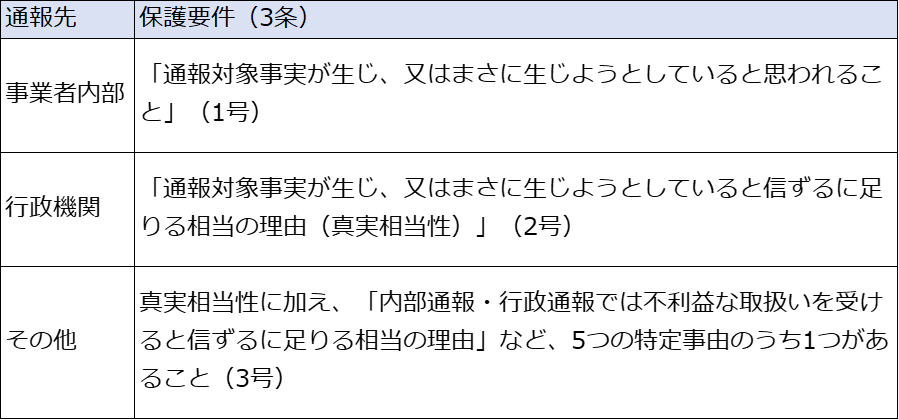

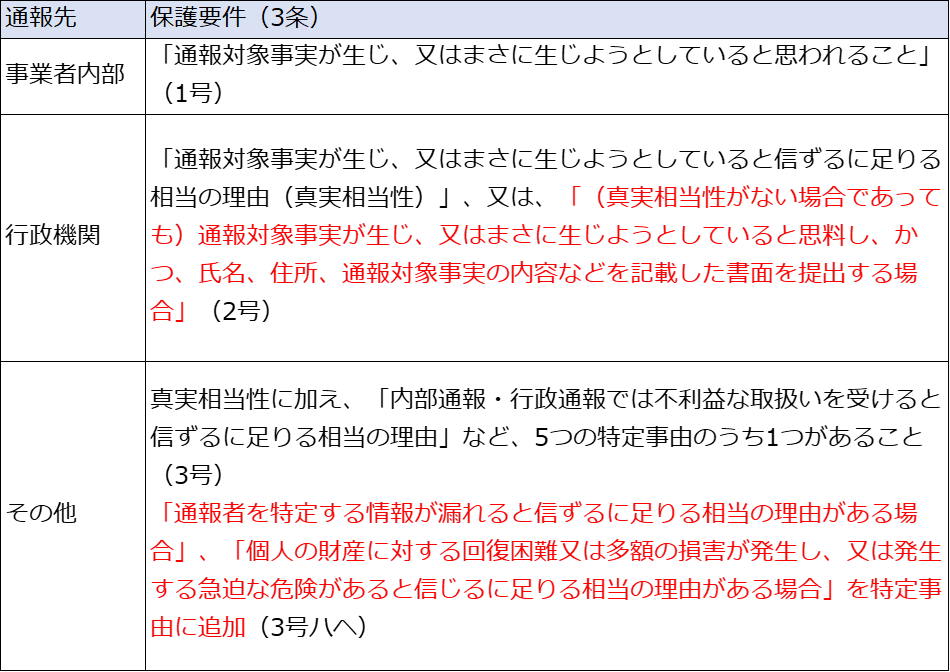

ここでのポイントは、いずれの通報先に通報するかによって、通報した労働者が保護されるための要件が異なるということです。

出典: 経営ノウハウの泉

(4)(1)から(3)の要件を満たす公益通報を行った労働者に対する解雇や労働者派遣契約の解除は無効とされ、降格、減給などの不利益な取扱いをすることは禁止されています。

【こちらの記事も】社員の横領が発覚したら?懲戒解雇や損害賠償請求の対応をわかりやすく解説

主な改正点

冒頭で述べましたとおり、法の施行後も大きな企業不祥事が後を絶たなかったため、今回は次の改正が行われました。

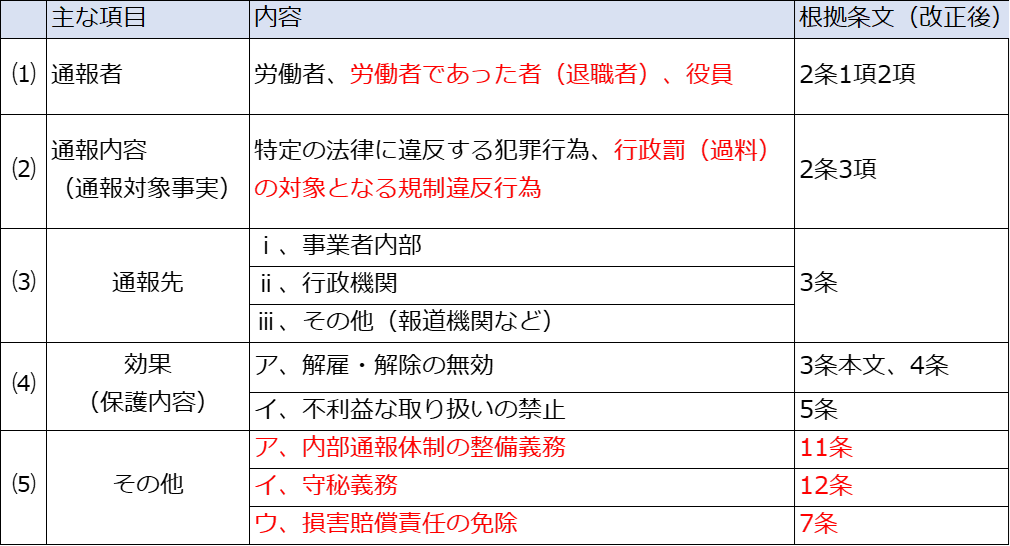

(1)「通報者の範囲」の拡大

「労働者」に加えて、退職後1年以内の者に限り「労働者であった者(退職者)」が追加されました(改正法2条1項1号)。また、「役員」も追加されました(同条項4号)。

(2)「通報対象事実の範囲」の拡大

特定の法律に違反する犯罪行為などに加えて、行政罰(過料)の対象となる規制違反行為について追加されました(改正法2条1項1号)。

(3)「行政機関への通報の保護要件」の拡大

行政機関への通報の保護要件として真実相当性があることが必要でしたが、真実相当性がない場合であっても、通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると思料し、かつ氏名、住所、通報対象事実の内容などを記載した書面を提出する場合には、保護されることになりました(改正法3条2号)。

(4)「報道機関、消費者団体などへの通報の保護要件」の拡大

通報者を特定する情報が漏れると信ずるに足りる相当の理由がある場合、個人の財産に対する回復困難又は多額の損害が発生し、又は発生する急迫な危険があると信じるに足りる相当の理由がある場合が、特定事由に追加されました(改正法3条3号ハヘ)。

(5)「内部通報体制の整備義務」(新設)

事業者は、公益通報を受けて通報対象事実の調査をし、その是正に必要な措置をとる業務(公益通報対応業務)に従事する者(公益通報対応業務従事者)を定めることが義務付けられました(改正法11条1項)。

また事業者は、公益通報に応じ適切に対応するため必要な体制の整備その他必要な措置をとることが義務づけられました(改正法11条2項)。これは今回の改正において最も重要な事項の一つであり、改正法11条4項に基づき、具体的な体制整備に関する「指針」が定められ、「指針の解説」が示されています。もっとも、常時使用する労働者の数が300人以下の事業者については、努力義務とされています(改正法11条3項)。

(6)「守秘義務」(新設)

公益通報対応業務従事者(過去に同従事者であった者も含む)は、正当な理由がないのに公益通報対応業務に関して知り得た事項であって公益通報者を特定させるものを漏らしてはならない守秘義務を負います(改正法12条)。これに違反した場合、30万円以下の罰金の対象となります(同21条)。

(7)「損害賠償責任の免除」(新設)

事業者は、公益通報によって損害を受けたことを理由として、当該公益通報をした通報者に対し、損害賠償請求することができないことが明記されました(改正法7条)。

まとめると次のとおりです(赤字部分が改正・新設された規定)。

出典: 経営ノウハウの泉

出典: 経営ノウハウの泉

経営者へのアドバイス

内部通報体制の整備義務は、常時使用する労働者の数が300人以下の事業者については努力義務なので、中小企業経営者の中には「本法の改正は、自社には無関係……」などと思われる方がいるかもしれません。

しかし、それは完全な誤解であり注意が必要です。そもそも本法は使用する労働者の数にかかわりなく、全事業主に適用されます。それゆえ内部通報体制の整備義務以外の改正については、当然適用があります。さらに、中小企業であっても内部通報体制を整備することが法の趣旨に合致することは間違いありません。こうしたことから、すべての経営者において本法の目的を十分に理解し、制度の実施について真摯に取り組むことが求められます。

その際重要なことは、社内の内部通報制度を充実させ、かつ実効性のあるものとし、不祥事に対する自浄作用に従業員からの信頼を得ておくことです。これにより、従業員が内部通報を経ることなく外部通報をして不祥事が世間に明るみとなり、会社の社会的信用が著しく損なわれるという最も避けなければならない事態を未然に防ぐことが期待できます。

* mits、風見鶏 / PIXTA(ピクスタ)

【こちらもチェック】対応できてる?法改正の最新情報と企業が押さえておくべきことまとめ