金融機関との共通言語に!中小零細企業にクロスSWOT分析が必要な理由

今回は中小零細企業の経営戦略立案において非常に有効なビジネスフレームワークの一つである「クロスSWOT分析」について紹介します。

この分析手法は自社の経営の羅針盤となる“経営計画”に記述する戦略と戦術の根拠を示すものでもあります。企業は、限られた経営資源を工夫しながら活かし、限定的な狭い市場の隙間を縫った戦略・戦術を利用することで生きてかなければなりません。その糧となる利益を確保し、根本的な作戦を思考する手法がクロスSWOT分析といえます。

自社の未来への“有効な打ち手”を繰り出していくためにどういう手順で思考して行けばよいのか困っている経営者、事業主の方も多いのではないでしょうか? まずは、王道ともいえるこのベーシックな手法を理解していくことをおすすめします。

クロスSWOT分析が中小零細企業に適している理由

なぜこのクロスSWOT分析が中小零細企業に適しているといえる理由を述べるとすれば、「一般的に普及しているビジネスフレームワークの中でポピュラーだから」という理由が挙げられます。

「なんだ、そんな理由か」と思わないでいただきたいです。そもそも論になりますが、経営資源(リソース)が非常に限られる中小零細企業は、自社だけのための書類として、「経営計画」が存在すべきではありません。どういうことかというと、上場企業が株式市場から資金を調達して事業を拡大していくように、当然、中小零細企業も事業発展のための資金はたいていの業種で必要となってきます。そしてその資金の調達先は銀行や信用金庫、日本政策金融公庫などの金融機関になります。

そういった金融機関の融資担当者も一度は見たり取り組んだりしたことがあるのがこの「SWOT分析(クロスSWOT分析)」なのです。大袈裟に聞こえるかもしれませんが、中小零細企業の生殺与奪権の一部を金融機関が握っているという面もあります。なぜならば、大きな赤字が続き、金融機関が資金の支援をストップし、経済環境の急激な変化に耐えられるだけの資金が枯渇した場合、その企業は「倒産」という死を迎えてしまうからです。

ちょっと脅かすように思えるかもしれませんがこれが、たいていの中小零細企業がおかれている目を背けたくなる不都合な真実ではないでしょうか? このような背景もあり、金融機関の担当者も理解できるSWOT分析(クロスSWOT分析)が経営施策の根拠となり、議論の土台となる共通言語として機能する可能性が高いことも理由となります。

【こちらもおすすめ】知っていれば得!銀行の3大業務から考える「資金調達」のポイント

クロスSWOT分析の仕組み

いわずと知れた有名なビジネスフレームワークであり、その原型が1960年代に米国で発案された、いわば「戦略立案ツール」です。基本的な構造をまず述べます。

- 自社の内部要因である「強み」(Strength)=S

- 自社の内部要因である「弱み」(Weakness)=W

- 外部環境で今後の可能性やチャンスを示す「機会」(Opportunities)=O

- 外部環境で今後のリスクや厳しい状況を示す「脅威」(Threat)=T

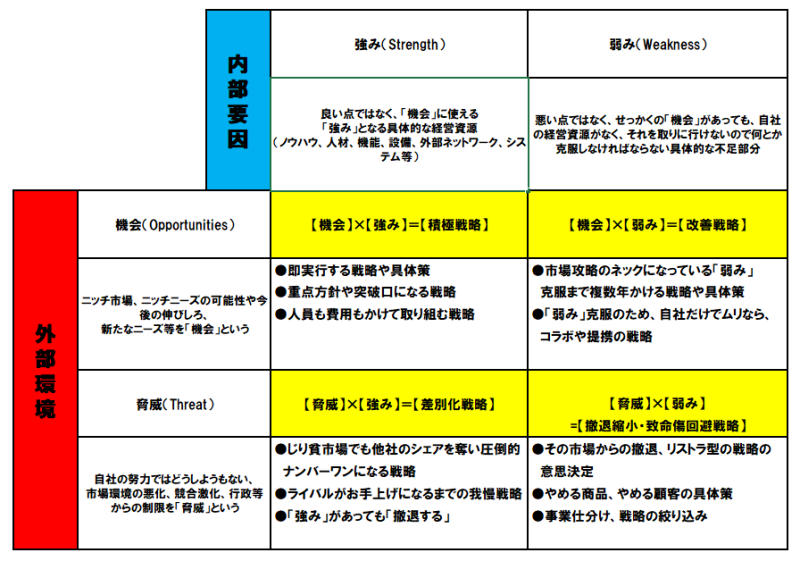

これら各要素の頭文字からSWOT分析と呼ばれています。そして、これら4つの要素を掛け合わせて分析する手法を「クロスSWOT分析」といいます。以下、重要度の高い順に4つの戦略立案の考え方を示します。

積極戦略

「機会」×「強み」の要素で考える。明確にニーズがあって、狭い領域で勝利していくための基本的な生存・発展戦略であり、一点突破となり得る自社独自の戦略となる。

改善戦略

「機会」×「弱み」を掛け合わせて思考する。置かれた市場を攻略していくうえでボトルネックとなっている点をあぶり出し、改善するための施策を考え出す。

差別化戦略

「脅威」×「強み」で思考する。自社がどういう独自の立ち位置を意図的につくり、競争優位の状態をつくり出すのかという観点で戦略を考える。

撤退縮小・致命傷回避戦略

「脅威」×「弱み」を捉え、市場からの撤退基準を設けたり、企業経営において致命傷を防ぐための防御的戦略を立案する。

表にまとめたものが以下のものです。

画像:経営ノウハウの泉

【引用】SWOT分析を活用した【根拠ある経営計画書】事例集/マネジメント社

【こちらもおすすめ】事業再生ノウハウである「財務リストラ」とは?コンサルタントが解説

最重要となる積極戦略について

中小零細企業において大手企業を正面から相手にすることは正攻法とはいえません。限定的で狭いエリアや市場において独自の立ち位置を確立し、競合他社との競争に勝利し続けなければならないのです。そして、ニッチな隙間市場で生き延び、少しずつ事業を拡大していくという、いわばゲリラ戦を展開していくことが大切になってきます。その作戦の根幹になり、優先順位が最も高いのが「積極戦略」です。この積極戦略がクロスSWOT分析におけるキモです。

この戦略を精緻に実現可能性あるカタチであぶり出すことが、業績向上・V字回復の根幹となります。そのため、土台はオーナー経営者がコンサルタントとの対話してつくり、経営幹部も交えた複数人の目で補強していくことが求められます。この戦略の完成度がその企業の盛衰を左右するといっても過言ではありません。12時間以上の議論を重ねても構いません。その、市場におけるチャンスを見極め、その「機会」を活かせる自社の「強み」をぶつけ、競合他社に絶対に負けないという覚悟をもって「積極戦略」を立案していただきたいと思います。

最後に

今回の要点は以下です。

- クロスSWOT分析は中小零細企業にとって王道の戦略立案ツールとなる

- 資金面においてカギを握る、取引金融機関も精緻なクロスSWOT分析は評価が高い

- 置かれたニッチな市場で隙間を突いて生きていく作戦を立案しやすい

- 「積極戦略」がその企業の盛衰を左右する最重要戦略となる

次回は残りの改善戦略、差別化戦略、撤退縮小戦略の3つの戦略について記述します。もしよければ後編もお読みください。

【次回はこちら】中小零細企業にマッチする!根拠ある戦略・戦術をつくるクロスSWOT分析の手法

*NOV, metamorworks, mayucolor, Graphs / PIXTA(ピクスタ)