銀行員を味方につける!根拠のある経営計画の作成と運用方法

前回は銀行が評価しやすい経営計画のつくりかたをテーマに書きました。銀行は「根拠が明確な経営計画」を高く評価します。そして、施策を行動計画(アクションプラン)に詳細に落とし込んでいるかどうかも融資審査における重要なモノサシとなります。前回のポイントを箇条書きすると以下のようになります。

- 中小企業においては銀行が評価しやすい形で経営計画を整備すべきである

- 根拠を明確にするためにクロスSWOT分析を使って、戦略、戦術を示す

- 経営資源が限られるため、施策の優先順位を決める。短期で取り組むか中長期で取り組むかも決める

- クロスSWOT分析で出てきた戦略、戦術からまずは3年後をめどに自社が進むべきビジョンを決める

それでは続きとなる、経営計画の策定方法について解説していきます。

目次

3か年の損益計画と経費計画のポイント

計画の見通しは長すぎても短すぎてもいけません。一般的には3年間で見通しを立てることが一番多いケースですが、5年先でも当然構いません。多少のネガティブな要因があったとしても、何としても実現していく最低限の目線で数値設定することをおすすめします。

「企業の可能性を小さくしてしまうのでは?」という疑問を持たれるかもしれませんが、数値達成にこだわりを強く持っていて、現実的に企業を継続させていくことをシビアな目線で考えている経営者が一つの理想です。

決算を終えて、目標値を大きく上回って達成することは問題ありません。対銀行においては、「目標設定値に到達しない経営」を防ぐことが重要です。

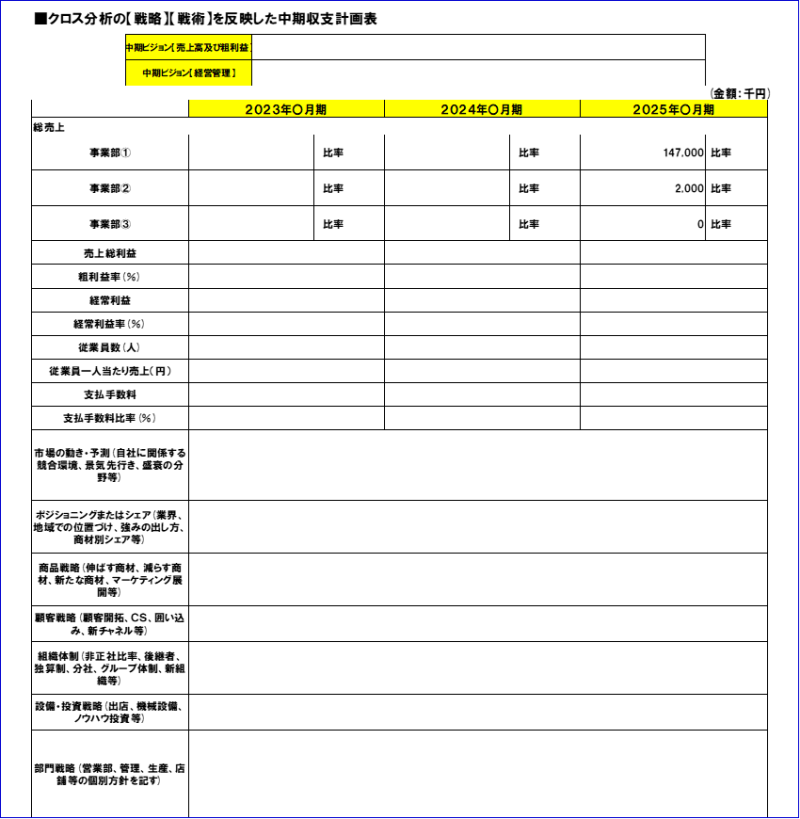

3か年の中期収支計画表の例

出典: 経営ノウハウの泉

上記は弊社が使用している3か年の損益計画のひな型になります。よければ参照ください。

【ダウンロードはこちら】中期収支計画表

経費計画を整備するポイント

経費計画の整備において大切なことは3つです。

- 経営者のモチベーションとなる役員報酬額の設定

- 業績をつくっていくうえで重要な戦略的経費3K(交際費、交通費、広告費)の予算組を納得するまで行うこと

- 販売管理費までを含めた詳細な3か年P/Lの作成

中小企業の経営、特に年商10億円規模までの中小零細企業においては経営者の営業活動が業績に直結します。同時にいえることは、経営者の営業次第で業績の浮き沈みがあるということです。

そのため、「いくらの利益をいくらの経費の範囲内で達成する必要があるのか」をあらかじめ検証しなければなりません。役員報酬については一つの大きなモチベーションになり得ると考えます。交際費と広告費は費用対効果を常にシビアに考えながら行動することになるので、営業の生産性をアップすることにつながるでしょう。

【こちらもおすすめ】経験と勘じゃダメ?事業計画に必要な市場調査のやり方と手順【事業計画書の書き方・基本】

銀行からの評価のカギとなるアクションプランの設定

業績を向上させていくために、重要施策を5項目前後ピックアップします。そして3か月ごとの到達目標と具体的な行動を記述していきます。「もっと詳細に設定したほうがよいのでは?」と考える方もいらっしゃるかもしれません。ただ、全体の動きを経営者が把握できれば問題ないので、この形でもPDCAのサイクルを回していけば、十分に効果は上がります。

経営計画の運用方法・対社内・対社外

取引銀行やお得意先、社員全員を集めて「経営方針発表会」を開いている中小企業は最近特に増えてきました。しかしながら、そこまでの規模の会でなくとも、取引銀行の支店長と幹部、担当者のところへ訪ねて、事業性評価につながるクロスSWOT分析を起点とした根拠ある経営計画書と前期決算を説明するだけで経営方針発表会と同じ程度の効果、ないしはそれに近い効果を得られます。

銀行への経営計画説明がもたらす効果

経営者は銀行の力を侮ったり、見くびってはなりません。どちらかといえば、仲間に引き入れるべきです。前編でもお伝えしてきましたが、それは単純に「経営者の事業継続意欲と銀行などの金融機関の支援があればたいていの企業は永続していく」という原理原則があるからです。

では、どのようにして銀行を自社のビジネスの味方に引き入れることができるのでしょうか。その答えは紙に落とし込んだ分かりやすい形での“情報開示”です。

適切な情報開示によって銀行を味方につける

誠実な情報開示こそが、銀行が自社の事業を手伝ってくれる一歩目です。しかしここで、情報開示をするにあたって何をどのようにすればよいかという疑問が浮かぶ中小企業経営者も多いのではないでしょうか。

そこで銀行などの金融機関が評価しやすい経営計画が必要となってきます。

経営方針発表会ともなると、企業への負担はそれなりに考えられます。専用の会場を抑えてスケジュールを組み、発表する内容の練習をするといったように全社をあげて実施する場合は、チームビルディングに非常に有効になってくるでしょう。

そして、不動産、事務機、自動車ディーラー、地域のハウスメーカーといった高額商材が主力で営業担当者の業績表彰が士気向上施策のカギになってくるケースは大いに必要性があります。

一方で、年商1億円からざっくり7億円くらいまでの規模となると社内の経営資源は限られ、会の準備負担で事業運営に支障をきたすケースも充分考えられることでしょう。

さらに、会へ参加する各金融機関や親密取引先、場合によっては友好関係にある同業他社のメンバーも会に参加するとなると、彼らにとっての得られるメリットと失う時間のバランスを考えた場合に、あえて開催しないという選択肢もあるということをお伝えしておきます。

ただ念を押してお伝えしたいのは、経営方針発表会を否定しているわけではなく、企業の置かれたステージによっては必ずしも必須行動項目ではないということです。

取引金融機関と「共通言語」をつくる

金融機関に経営計画書を開示する目的は「共通言語」をつくることにあります。

メリットは大きく三つあります。

- PDCAサイクルを回そうという意思のある経営者であるという印象を持ってもらえる

- 戦略戦術が明確になるので、それに沿ったプラスの情報提供を受けやすくなる

- 銀行支店内での位置づけと優先順位が上がる

このように、「経営計画」を金融機関に開示することで、第三者の客観的な意見をもらったり、施策の補助となるような手伝いを金融機関の顧客基盤やリソースを通じて得られることがあります。

発展途上の企業での経営計画の落とし込み方法

物事には段階があります。今まで経営者が戦略や戦術、主要施策を決めてきた企業にとって、経営方針発表会を突然に開催するにはひと工夫必要です。

たとえば、以下のような形式でも経営方針発表会に近い効果が出ます。

- 経営者が経営計画を策定し、自社の決算を適切に振り返り、それを踏まえて、展望をイメージできた段階で銀行を訪ね、計画を説明する

- 経営計画を分かりやすく抜粋し、会議形式で現場への落とし込みをかける

- 経営計画の策定過程で、全社員もしくは幹部社員を巻き込み、一丸となって経営計画を策定する

- 経営計画を経営者が策定し、全社員に計画を説明、そのあと懇親食事会を年1回もしくは2回の定例行事とする

※自社の「今」の状態は千差万別でありケースバイケースなので、どこまで詳細に金融機関や社内へ経営計画の落とし込んでいくかは、業績向上へ有効かどうか熟考を重ねたうえで、慎重な判断が必要です。

【こちらもおすすめ】資金調達のカギは「銀行」!金融機関と対話するときに大切なこと

まとめ

- 取引金融機関に根拠ある経営計画を説明することで信頼を得られ、ときには業務を手伝ってくれる仲間にすることができる

- 取引金融機関との良好な関係性の構築には、紙に落とした内容の「情報開示」が基本である

- 経営方針発表会はできることなら開催すべき。社内の士気の向上やチームビルディングにも有効であるため

- 経営計画の策定と落とし込みはPDCAの基本である。社内への共有、落とし込みの手段はさまざまなので、自社の状況に合わせて判断する

【前回はこちら】銀行員が思わずうなる!根拠のある経営計画とは

*David Gyung, ESB Professional, megaflopp, imtmphoto / shutterstock