次世代キャリア形成の台風の目?パラレルワークサポートサービス『pandoor』事業リーダー小山幸乃氏に聞く

2024年、パラレルワークサポートサービス『pandoor(パンドア)』がコクヨよりプレリリースされました。

『pandoor』とは、新規事業の立ち上げや、事業戦略・機能戦略の立案・実行など、重要度・難易度の高い課題の解決を求める中小規模の企業と、社員の成長のために社外経験をさせたいと考える大手企業のワーカーをマッチングし、週1日・6カ月間の越境学習(パラレルワーク)を提供するサービスです。

文具や家具からオフィス空間へと事業を発展してきたコクヨから、いかにしてこのサービスが生まれたのでしょうか。『pandoor』事業リーダーの小山幸乃氏に話を聞きました。

コクヨ株式会社 経営企画本部

イノベーションセンター ワークスタイルユニット 『pandoor』事業リーダー

小山幸乃

2004年コクヨ入社。オフィス空間の設計デザイン・コンサルティング、オフィス家具のマーケティング・商品企画に従事しつつ、2021年から社内複業の形で「人材領域」の新サービス構築に取り組む。2023年より現部署にて『pandoor』事業を立ち上げ、リーダーを務める。

目次

コクヨはなぜ人材領域に踏み出したか

出典:経営ノウハウの泉

――『pandoor』というサービスが生まれた経緯を教えてください

小山幸乃(以下、小山):2021年に『コクヨマーケティング大学院』という社内の新規事業企画研修に参加したのがきっかけです。私は入社以来、オフィス空間やオフィス家具に関する事業部に所属していましたが、キャリアを広げ、経営に近い分野に挑戦したいと思い、この研修に参加しました。

その研修で新しい事業として『pandoor』の粗削りなアイデアみたいなものをプレゼンし、1位を獲得したことで、そのアイデアを事業化するプロセスに進みました。

――新しい事業を構想する上で、なぜ人材領域を選んだのですか

小山:コクヨの考え方として「コクヨのヨコク」があります。これは未来を予測し、その時に起こるニーズとそれに対するサービスを提供するというものです。今流行っていて儲かるからやるというのではなく、2030年や2040年の働き方をリサーチし、何が必要なのかを考えます。

これにより、個々の社員が特定の会社の社員という枠にとらわれず、社会に対して多様な側面で活躍できる人が必要になると導き出し、『pandoor』という新しい事業を生み出しました。

――コクヨは“自律協働社会”(※1)を提唱されていますが、当時すでにその概念はありましたか

小山:その時はまだコクヨとして明確に定まっておらず、“自律協働社会”という名前も存在していませんでした。ただ、経営企画の方でもリサーチを重ねていく中で、これからあるべき社会像を描いた際に、私たちが考えているものとすごく近かったっていうのは、結果的にあります。

※1 コクヨが考える「自律協働社会」

コクヨは、個々の価値観と行動が尊重されながら、人と人との関わり合いも大切にされる社会の構築が必要であると考えます。誰もがいきいきと暮らす未来に求められるものは、「自由な個人」と「協調的なつながり」とが共に成り立つ舞台です。一人ひとりの個性が尊重され自由な発想で輝くことができる。他者と互いの価値観を尊重し合い、共に発展していく。人やモノ、環境がフラットにつながることで、社会をよりよくするための協働があちこちで生まれる。コクヨはこのようなワクワクする未来を体現する「自律協働社会」の実現を目指します。

マッチングだけにあらず。ワーカーと伴走する成長支援の新潮流

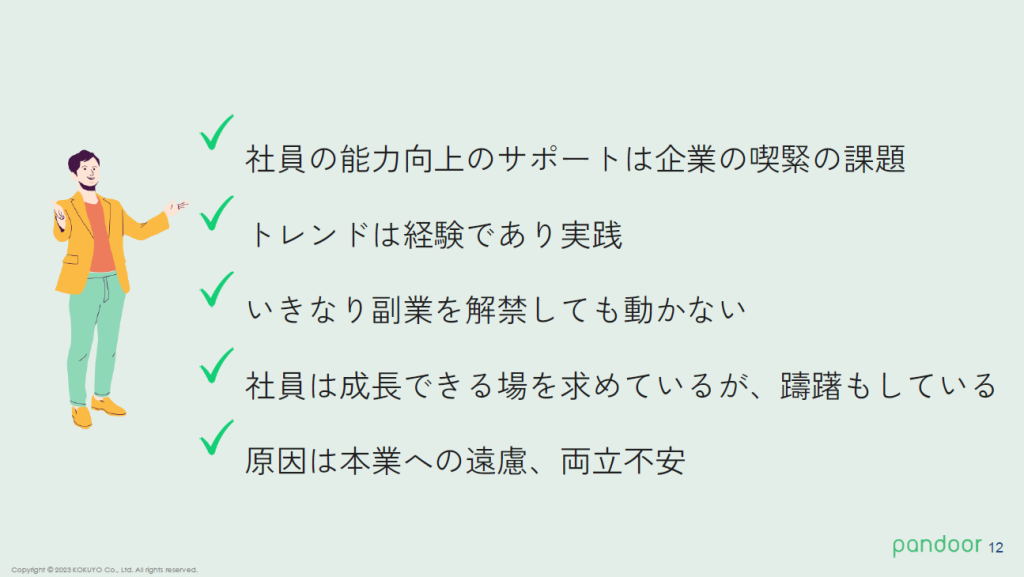

大手企業ワーカーの社外経験事情 出典:pandoor

――『pandoor』のサービスとその特徴について教えてください

小山:『pandoor』は、大手企業の社員であるワーカーに中小企業やベンチャー企業での社外経験を提供するサービスです。リサーチの結果、大手企業の社員の多くが成長し続けたいという思いを抱えながらも、一歩踏み出せない状況にあることが分かりました。そんな方々を支援するのが『pandoor』です。

『pandoor』の大きな特徴は、しっかりとした伴走を行う点です。ワーカー一人ひとりの成長の仕方や何によって成長するのかを見極め、個別にメンタリングやコーチングを行うノウハウを持っていることが他社とは異なる点です。

――他社ではメンタリングやコーチングは行っていないのですか

小山:他社は基本的にマッチングを重視しており、紹介して終わりというところが多いです。手続きのサポートはありますが、実際にどんな仕事をしているか、クオリティの高い活躍ができているか、成長のためにどんな業務が任されているかまでコントロールしているところは少ないです。

あと、他社のメンタリングはお悩み相談室のようなものが多いのですが、『pandoor』では、ワーカーが成し遂げたい成長に向けてどんな行動をすべきかなど、深く入り込んだアドバイスをプロが行っています。この点が大きな違いです。

【こちらもおすすめ】大企業の経験豊富な人材が出向する「越境学習」とは?中小企業が導入するメリットや最新事例も紹介

中小企業・ベンチャー企業の課題解決を徹底フォロー

出典: 経営ノウハウの泉

――ワーカーを受け入れる中小企業やベンチャー企業に対しては、どのようなフォローを行っていますか

小山:受け入れる企業も自社での課題解決に悩んでおり、他社の人材を受け入れることで変革を目指しています。そのため、何を半年間で解決するのか一緒に相談しながら進めます。ただ、多くの企業が問題点を明確にできず、“なんとなくうまくいっていない”という状況にあります。そこで、具体的に何がうまくいっていないのか、どの部分が課題なのかをヒアリングし、一緒に棚卸しを行います。このように深く話を聞くことで、候補者が挙がった際にどの人材が適切かを判断できるようになります。私たちも面談やマッチングに同席し、アドバイスを行っています。

また、ワーカーと受け入れ企業との目標が大きく乖離しないように、個々の目標設定もサポートします。仕事が決まった際には、何を達成するために何を行うのかを具体的に計画し、開始前に一緒に考えます。

――中小企業やベンチャー企業はどのような人材を求めていますか

小山:やはり自分からどんどん提案してくれる人を求める声が多いです。年齢については意外とバラバラです。最初は若くてフットワークの軽い人を求める企業が多いと思っていましたが、実際に多くの企業と話してみると、経験豊富で落ち着いた人を求める企業もあります。意外に年齢と関係なく、さまざまなニーズがあると感じています。

pandoorサービスについて知りたい方はこちら予想外だった、ワーカーが得た新たな発見

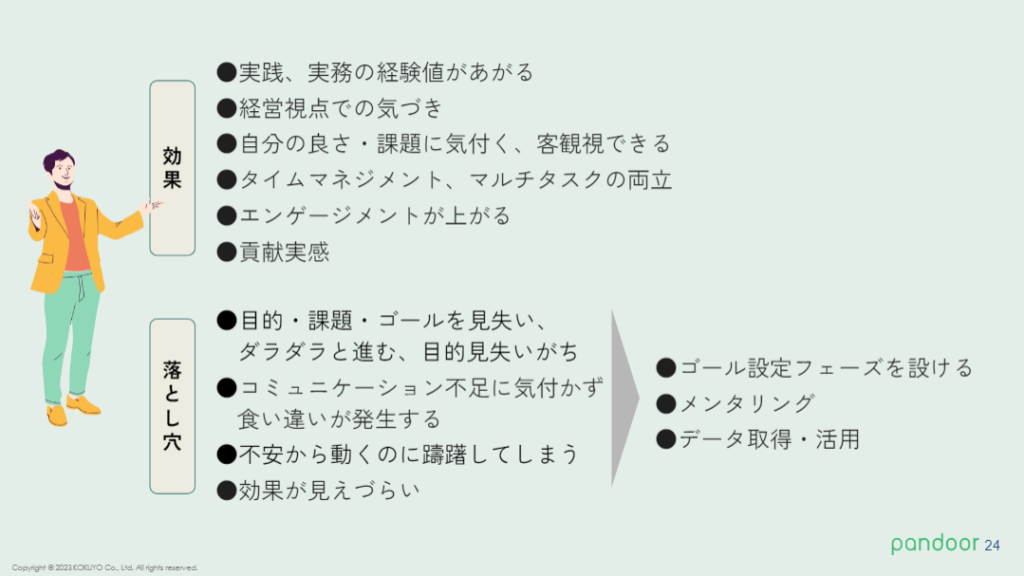

社外経験の効果と落とし穴、『pandoor』による対策 出典:pandoor

――受入開始後のプログラムについて教えてください

小山:2カ月目に、ワーカーが受け入れ企業の経営者に対して答申を行います。そこで自身の力を発揮できる最適解を提示し、その後の期間はその目標に向かって実行します。プログラム終了時には再度答申の機会を設け、半年間の成果やその後の運用体制を共有します。

――サービスを継続したいという方はいますか

小山:はい、半年間で解決できる課題は限られていますので、多くの方が継続を希望されます。ただ『pandoor』は“研修”であるため、だらだらと延長するのは意味がないと考え、その後は複業としての形で関与を続けることを提案しています。

――実際に『pandoor』の事業を展開してみて、気づいた意外な点などはありますか

小山:最初は、大手企業の社員が一歩踏み出すきっかけを提供し、自信をつけてもらうことを期待していましたが、実際にはワーカーが自社の良さに気づくという効果もありました。これはあまり予想していなかった副次的な効果です。

pandoorサービスについて知りたい方はこちら「すべての働く人に挑戦を」小山氏が見据えるこれからのワークスタイル

出典: 経営ノウハウの泉

――『pandoor』を運用してみて、課題だなと感じることはありますか

小山:やはり期待値調整は難しいです。「あれもやりたい、これもやりたい」という欲が出てきて、6カ月間で成し遂げたいことが日々変わることがあります。プロジェクトの進捗によって変わること自体は問題ありませんが、その際にワーカー本人の成長目標ややりたいことと、受入先の要求・期待がズレていないかを常に確認する必要があります。

どちらかに不満が出ると良い機会にはなりません。そのため、計画が変わった際には一つひとつ合意し、目標を再確認することが重要です。プロセスは会社や人によって異なるため、一つのフレームでは対応できず、柔軟な対応が求められます。

――『pandoor』の今後の展望を教えてください

小山:『pandoor』は現在プレ事業として運営していますが、送出企業、受入企業が増えており、事業化を見据えています。今後さらに参画企業を増やし、3年以内に送出企業を50社にすることを目標にしています。

また、元々の思いとしては、大手企業の社員だけでなく、すべての働く人が自分のやりたいことにチャレンジできる社会をつくることです。“自律協働社会”に向けて、自律しながら社会に貢献できる働き方を増やしていきたいと考えています。

写真撮影:大畑陽子

【オフィスの課題を見える化】働く環境診断「はたナビPro」お問い合わせはこちら