買いたたきかも?価格改定に応じない取引先への対応方法【弁護士が解説】

円安やエネルギー価格の高騰により物価が上昇し、コストが増大しています。他方で、最低賃金の引上げや人材獲得競争の激化によって、人件費等のコストも増大。こうしたコストの増大は、中小企業にとっては死活問題となりかねません。そこで真っ先に考えられるのは、コストの増加に伴う販売価格の引き上げです。

しかし、当然ながら販売価格の引き上げは取引先にとってもコスト増となるため、必ずしも好意的に応じてくれるわけではありません。そこで、今回は、価格改定の交渉のポイントと、これに応じてくれいない取引先への対応方法について解説します。

目次

価格改定は「交渉事」であるのが原則

まず念頭に置く必要があるのは、価格改定は原則“交渉事”である点です。契約書において、予め“一定の場合には一定の金額に価格を変動させる”旨の定めがある場合は別ですが、そうでない場合、取引先は価格改定を受け入れる法的な義務はありません。「取引先が価格改定に応じてくれいない」とトラブルになることもありますが、実は、価格改定が交渉事である以上、これに対して何らかの法的請求を行うことは難しいといえます。

【こちらの記事も】製造業だけじゃない!原油価格高騰の影響を受けやすい業界と中小企業が直面するリスク

価格改定の伝え方のポイント

交渉事である価格改定は、あまり強く要求しても法的には意味はなく、むしろ円滑な交渉を妨げることとなります。そのため、要望ベースで価格改定が必要である理由を告げ、真摯に協議を求めるのが良いでしょう。これは後述する下請法の適用の関係でもポイントとなります。

取引先が応じてくれない場合の対処法

上記のとおり、取引先に価格改定に応じる“義務”はありませんので、なかなかこれに応じてくれず、そもそも交渉すらしてくれないということもあり得ます。その場合、以下のような対応が考えられます。

対処法①:下請法違反の指摘

価格改定は交渉事であり、基本的には自由競争の問題です。ただし、取引上の力関係などを利用して不当に圧力をかけ、自由競争をゆがめるような場合には、独占禁止法や下請法などの競争法上の問題あたります。そこでまず、価格改定に全く応じる姿勢がない場合には、そのような対応は下請法上問題になる可能性がある旨を指摘することが考えられます。

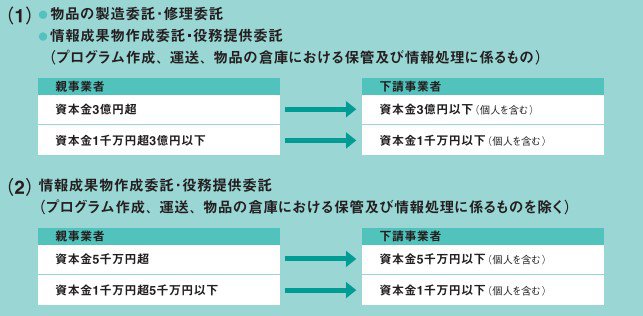

下請法の適用範囲

下請法は、独占禁止法上禁止されている“優越的地位の濫用”の適用を補完する法律であり、その適用範囲は、明確に定められています。

まず、下請法の適用対象となる取引は、以下の取引に限られます。下請構造にあることが必要であり、そうではない単純な外注は含まれないことに注意しましょう。

①製造委託:事業者が他の事業者に対し、物品等の規格・品質・性能・形状・デザイン・ブランドなどを指定して製造(加工を含む。)を依頼すること

②修理委託:物品の修理を請け負っている事業者がその修理を他の事業者に委託したり、自社で使用する物品を自社で修理している場合に、その修理の一部を他の事業者に委託すること

③情報成果物作成委託:ソフトウェア、映像コンテンツ、各種デザインなど、情報成果物の提供や作成を営む事業者が、他の事業者にその作成作業を委託すること

④役務提供委託:運送やビルメンテナンスなどの各種サービスの提供を営む事業者が、請け負った役務を他の事業者に委託すること

親事業者・下請事業者の範囲

次に、親事業者・下請事業者の関係については、それぞれ資本金、取引類型に応じて定められています。

価格改定拒否は「買いたたきの禁止」に該当する可能性

さて、上記に該当すれば、下請法の対象となりますが、価格改定の関係で特に問題になるのは、下請法の“買いたたきの禁止”です。2021年12月27日、内閣官房・消費者庁・厚生労働省・経済産業省・国土交通省及び公正取引委員会が「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」を取りまとめ、これに基づき下請法の運用基準(平成15年公正取引委員会事務総長通達第18号)を改正。労務費・原材料費・エネルギーコストの上昇を取引価格に反映しない取引は、下請法上の“買いたたき”に該当するおそれがあることを明確化しました。

具体的には、以下のように記載されています。

5 買いたたき

(中略)

(2)次のような方法で下請代金の額を定めることは,買いたたきに該当するおそれがある。

ア,イ(略)

ウ 労務費,原材料価格,エネルギーコスト等のコストの上昇分の取引価格への反映の必要性について,価格の交渉の場において明示的に協議することなく,従来どおりに取引価格を据え置くこと。

エ 労務費,原材料価格,エネルギーコスト等のコストが上昇したため,下請事業者が取引価格の引上げを求めたにもかかわらず,価格転嫁をしない理由を書面,電子メール等で下請事業者に回答することなく,従来どおりに取引価格を据え置くこと。

したがって、労務費・原材料価格の高騰・エネルギーコストの増大等でコストが増加し、価格改定の必要性があるにもかかわらず、価格改定の交渉に応じない取引先には、下請法違反の可能性があります。その点を主張することで、交渉を進められると考えられます。

ただし、下請法自体も“交渉”を求めるものです。取引先に価格改定に応じる義務を定めているものではないことには注意しましょう。

【こちらの記事も】安易な開示はNG?「取引先からの就業規則の開示要求」増加の背景と対応方法

対応策②:下請振興法違反の指摘

下請取引に関しては、下請法の他に下請振興法という法律があります。下請振興基準も、2022年7月29日、価格交渉や価格転嫁をしやすい取引環境整備のため、主に以下の内容が改定されました。

【改定による主な新規追加事項】(親事業者が求められる取組の内容)

1)価格交渉・価格転嫁

①毎年9月及び3月の「価格交渉促進月間」の機会を捉え、少なくとも年に1回以上の価格協議を行うこと

②労務費、原材料費、エネルギー価格等が上昇した下請事業者からの申出があった場合、遅滞なく協議を行うこと

③下請事業者における賃金の引上げが可能となるよう、十分に協議して取引対価を決定すること

下請振興基準違反には刑罰などはありませんが、下請事業者又は親事業者の事業を所管する大臣から、指導・助言が可能です。したがって、下請振興法上も価格改定の協議に応じるよう定められている旨を伝え、誠実に交渉するよう要求することもあり得るでしょう。

下請法違反等の相談先

以上のように、価格改定の交渉拒否に対しては、下請法・下請振興法上の規律がありますが、実際には、「価格改定に応じないことは下請法違反だ」と取引先に主張することは、取引の関係上難しいことが多い場合もあるでしょう。その場合には、以下のような行政機関への相談・申告が考えられます。

・下請法の相談・申告等の窓口(公正取引委員会)

https://www.jftc.go.jp/shitauke/madoguti.html

・下請かけこみ寺(中小企業庁)

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/kakekomi.htm

・違反行為情報提供フォーム(公正取引委員会)

上記のパッケージに基づいて、買いたたきなどの違反行為が疑われる親事業者に対する情報提供フォームが設置されていますので、こちらに情報提供することも考えられます。

https://www.jftc.go.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=joho

価格改定は交渉事ではありますが、そもそも誠実に交渉に応じてくれいない取引先に対しては、上記の相談窓口等に申告・情報提供することで状況の改善を図っていきましょう。

【こちらの記事も】取引先から切られる? SDGsが中小企業にとって重要になる理由

【参考】

下請代金支払遅延等防止法 / e-Gov法令検索

「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」に関する公正取引委員会の取組 / 公正取引委員会

下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準/ 公正取引委員会

下請代金支払遅延等防止法ガイドブック 知るほどなるほど下請法 / 公正取引委員会

下請中小企業振興法「振興基準」の改正概要 / 中小企業庁

*freeangle、Luce、builderB、Andrei_R / PIXTA(ピクスタ)