経営者必見!中小企業が躍進するための“キャリアオーナーシップ戦略”を解説

キャリアオーナーシップとは、キャリア形成を会社任せにするのではなく、社員自らが主体的にキャリア選択や能力開発を行うことです。

キャリアオーナーシップの重要性がいわれて久しいですが、「キャリアオーナーシップを持つと優秀な社員が辞めてしまうのではないか」という疑念から、キャリアオーナーシップ促進に本腰を入れて取り組めないという声を少なからず耳にします。

まずは、ありがちな勘違いを正すところから解説し、キャリアオーナーシップの推進法について紹介します。

目次

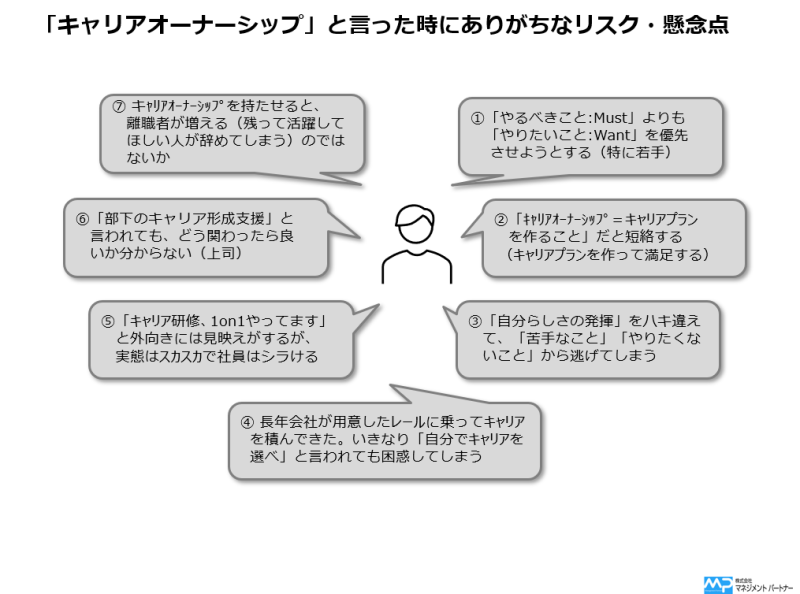

キャリアオーナーシップの落とし穴

出典: 株式会社マネジメントパートナー

「キャリアオーナーシップを持たせるために、キャリアデザイン研修を実施したい」というご相談をいただくことがあります。しかし、いきなりキャリアデザイン研修を実施してもうまくいかない場合が多いので注意が必要です。

上の図は、人事担当者や現場の社員からしばしばお聞きすることの代表例です。貴社で思い当たる項目や、これら以外の懸念点はありますか?

このようなリスク・疑念点を払拭するには、キャリアデザイン研修を実施する前に「自律マインドの醸成」が先決です。

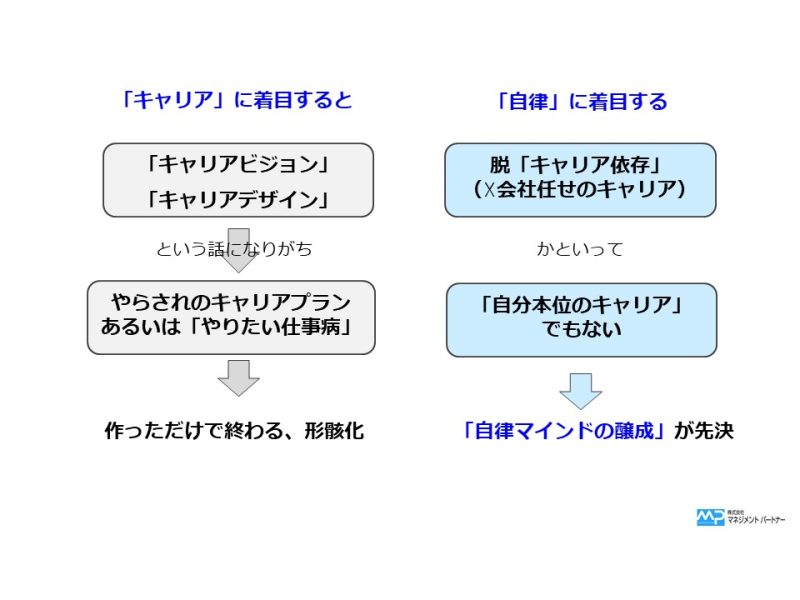

自律マインドの醸成に必要な2つの視点

出典: 株式会社マネジメントパートナー

キャリアだけに着目してキャリアデザイン研修を実施してしまうと、社員本人の意思というよりも“やらされのキャリアプラン”ができあがってしまいます。やらされのキャリアプランでは、会社任せのキャリアとなってしまい、意味を持たなくなってしまいます。そうなってしまうことを防ぐために、キャリアだけに注目するのではなく、“自律マインドの醸成”を目指しましょう。

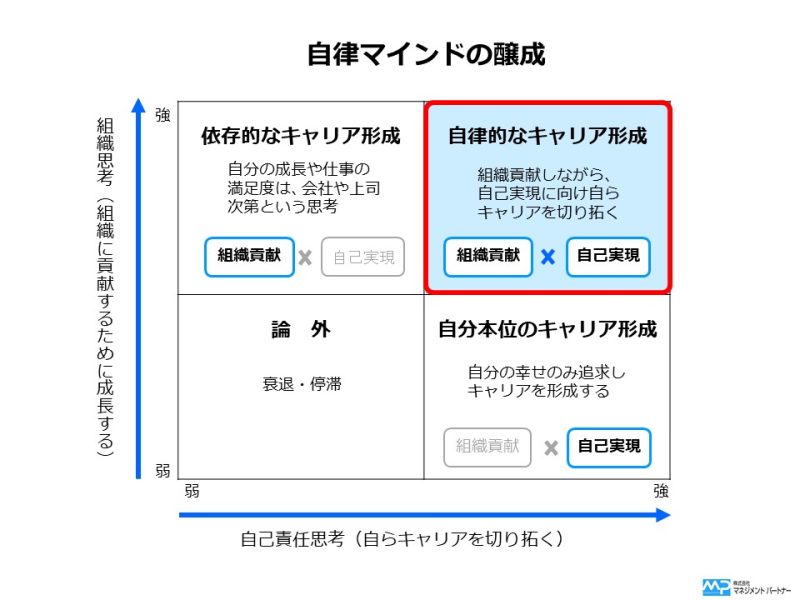

自律マインドの醸成とは、組織思考(組織に貢献するために成長しようとする認識)と自己責任思考(自らキャリアを切り拓こうとする認識)の両方を高めるということです。

自律マインドの醸成

出典: 株式会社マネジメントパートナー

組織思考

組織思考を高めるには、組織のビジョンや中期経営計画、部門の年間計画といった組織目標と個々人の目標をつなげていくことや、面談や手を挙げる機会を提供することが重要です。つまり、自らキャリアを切り拓く機会を提供していくということです。

また、歩みたいキャリアに向けて定常業務以外に学ぶ時間を確保するべく、上司や周囲が協力するといった「組織環境づくり」「支える場づくり」が必要です。

自己責任思考

また、自己責任思考を高めるには自らのありたい姿を描き、その実現に向けて継続的に学び、実際に行動することが欠かせません。

しかし、多くの組織において、組織は社員に対して「これからは変化が当たり前の時代なのだから主体的にキャリア形成しなさい」と題目だけを告げて終わりにしてしまうこともあるようです。

それでは、社員も「(シニアの私は)組織が環境をつくってくれなかったのに、今更いわれてもキャリア形成できない」「今いる会社に依存できないから、私は自分の幸せのために必要なスキルを身に付けたら辞めます」といった「依存的」あるいは「自分本位」のキャリア形成になり、自律マインドがいつまでも醸成されないという事態が発生します。

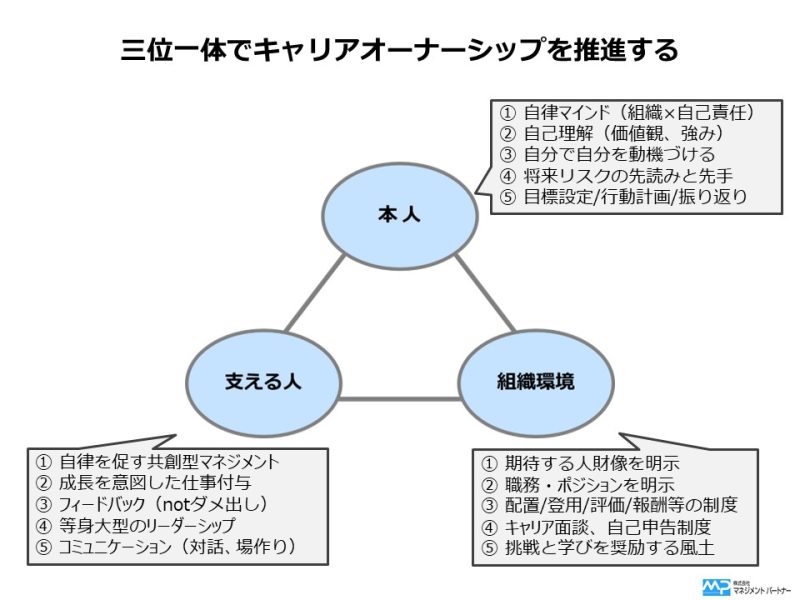

そこで重要になってくる姿勢が、三位一体の姿勢です。

三位一体でキャリアオーナーシップを推進する

出典: 株式会社マネジメントパートナー

「キャリアオーナーシップを持ちなさい」と号令をかけるだけでは、自律マインドはなかなか醸成されません。

「社員本人の自覚・自助努力」と「支える人(主は上司)の関わり方」、「組織環境(制度・仕組み・ 風土)」の3つを連動させた「三位一体」の取り組みにすることが重要です。

【こちらもおすすめ】人材が育たない?課題解決の本質は「課題把握」にあり

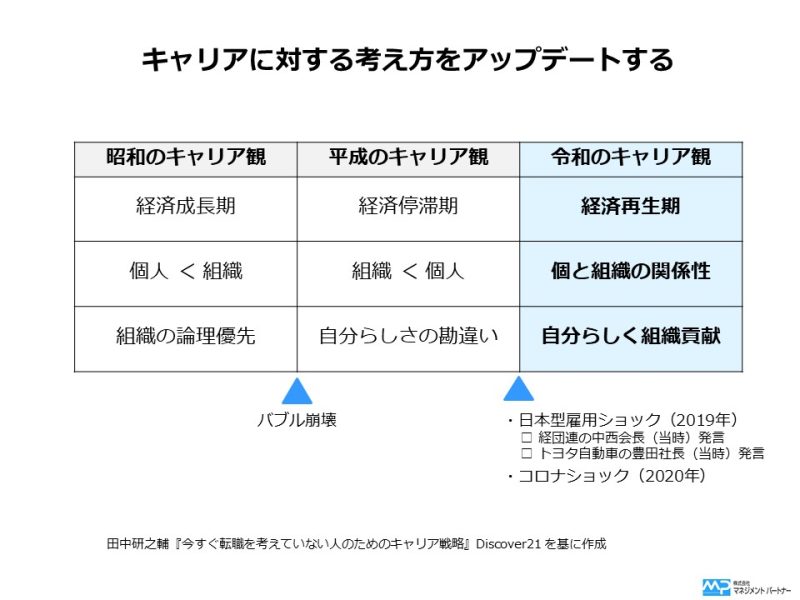

キャリアに対する考え方をアップデートする

出典: 株式会社マネジメントパートナー

「社員本人の自覚・自助努力」及び「支える人(主は上司)の関わり方」の質を高めるうえで前提となるのは、時代に即した「キャリアに対する考え方のアップデート」です。

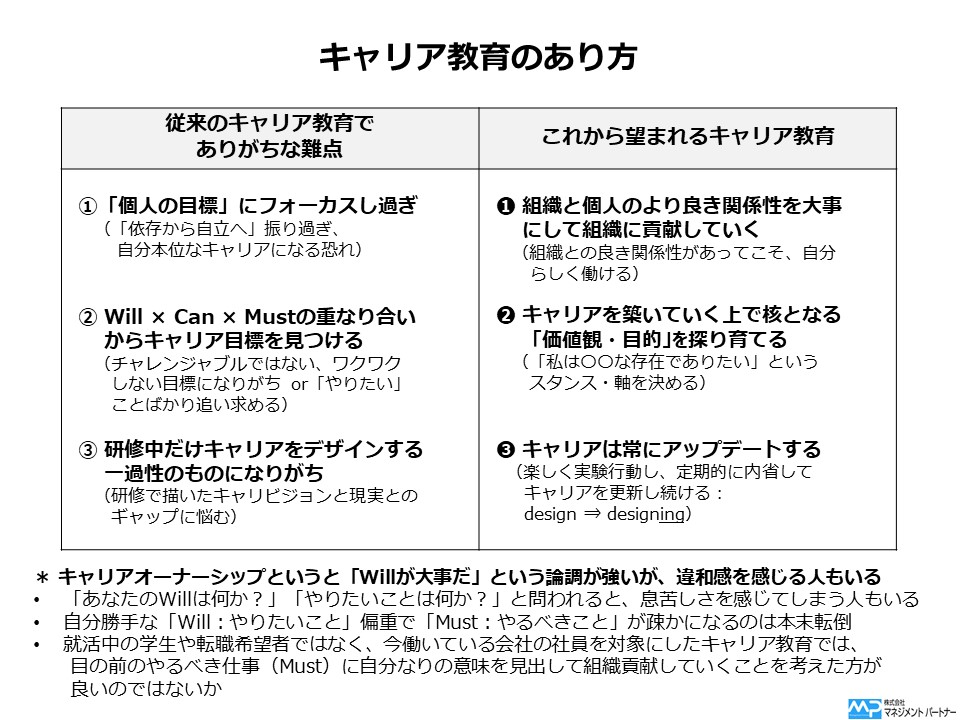

したがって、キャリア教育についても次のような変化が必要になってきます。

今後望まれるキャリア教育のあり方

出典: 株式会社マネジメントパートナー

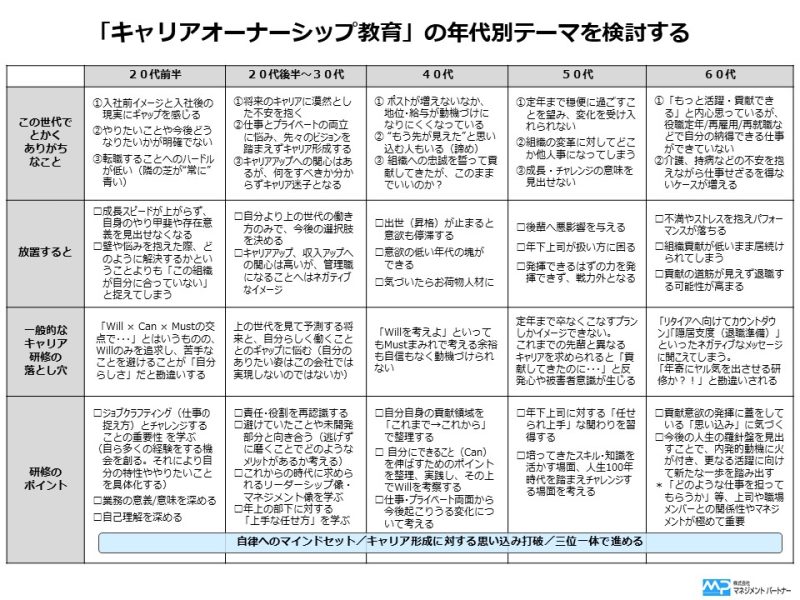

「キャリアオーナーシップ教育」の年代別テーマを検討する

出典: 株式会社マネジメントパートナー

年代ごとにライフステージが異なるため、これからの時代に望まれるキャリアオーナーシップ教育をうまく実現するためには、年代別の具体的なテーマを検討する必要があるのです。

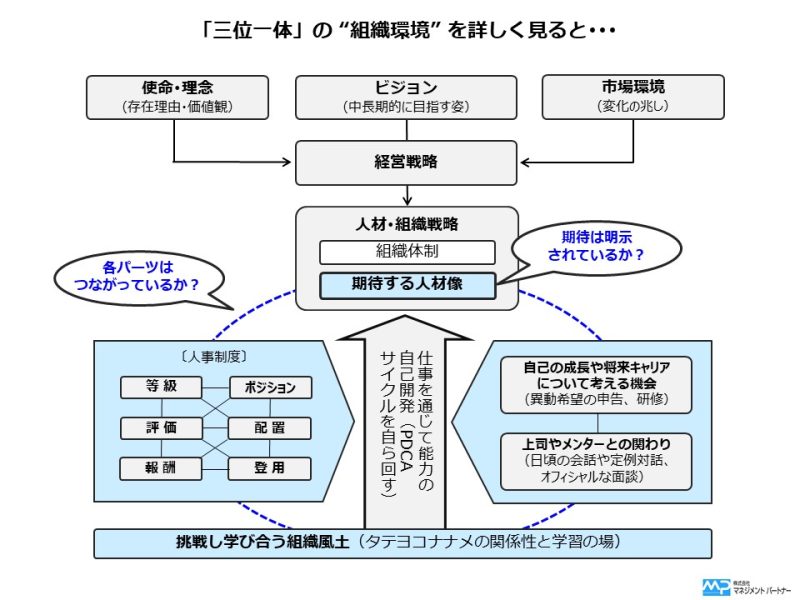

キャリアオーナーシップ推進に求められる組織環境

出典: 株式会社マネジメントパートナー

次に「組織環境(制度・仕組み・ 風土)」について詳しく見ていきます。

キャリアオーナーシップ推進のためには、上の図のように「組織の方向性(理念を具現化し、市場変化に対応するビジョン・戦略)」を具現化するために「期待する人材像」を明示し、そうした人が育つように「挑戦し学び合う組織風土づくり」「期待する人材像に向かうための一気通貫した人材マネジメント(人事諸制度、成長やキャリアについて考える機会、上司やメンターの関わり、仕事を通じた能力開発)」というように、組織内の各パーツが一つの目的に向かって「つながっているか」という視点を持つことが重要です。

このようにつながりを意識しつつ、キャリアオーナーシップを推進するうえでどのような施策が必要か検討、実行していきましょう。

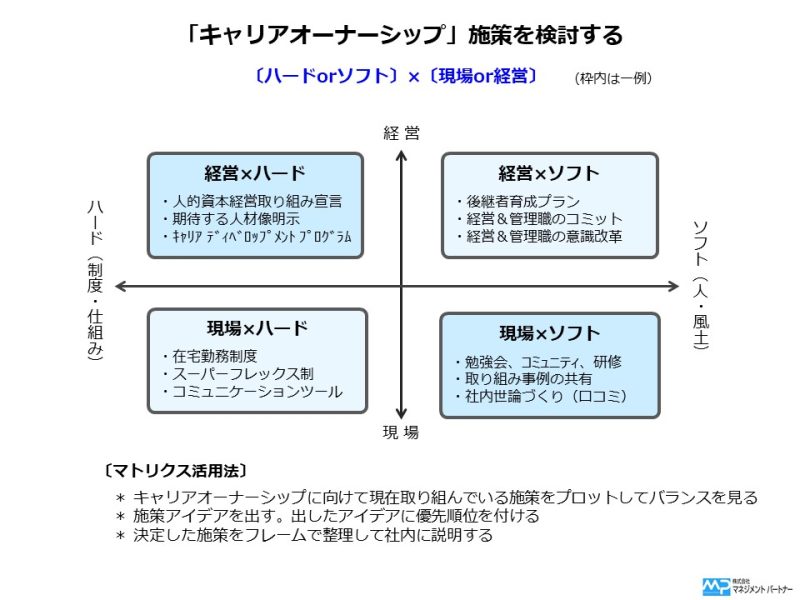

出典: 株式会社マネジメントパートナー

当然、あれもこれも進めようとしてもリソースをかけられないというのが多くの企業の現実です。まずはハードとソフト、現場と経営の「つながり」をつくるうえで投資対効果の高いと思われる内容に絞り込んで実施するといった「戦略的取り組み」を行いましょう。その結果、「自社における突破口はどこにあるか?」という仮説を立て、その仮説を実践しながら最適解を模索していくのです。

まとめ

キャリアオーナーシップというと、言葉そのもののイメージや欧米での取り組み方から「個」に対する働きかけ(例:ロールモデル、啓発型のキャリアデザイン研修)に焦点があたりがちですが、実際には「キャリアオーナーシップを育む組織環境づくり」を念頭においてこそ「支える人たち(人材マネジメント)の関わり」の質が高まり、結果として「社員本人の自律マインド」が醸成され、キャリアオーナーシップの推進につながるのです。

組織においてキャリアオーナーシップに関係のない人などいません。まずは「なぜ、自社でキャリアオーナーシップに取り組む必要があるのか?」「キャリアオーナーシップに取り組むことで何を実現したいのか?」「まずどこから始めるのが自社における三位一体の“初めの一歩”か?」について、ぜひ立場の垣根を越えて社内でディスカッションしてみてください。

*Pormezz / shutterstock