【成功事例から学ぶ】離職率が高い企業必見!社員定着のメゾットとは

人材を確保するのが難しくなっている現代社会において、一度採用した社員がすぐに辞めてしまう事態は組織にとって大きな損失です。とくに中小企業では、大企業と比べて高い離職率が問題になっています。しかし、どのようにしてこれを改善すればよいのか、手がかりが見つけられない経営者も少なくありません。本記事では、実際に離職率を下げることに成功した中小企業の事例を基に、離職率改善のためにまずやるべきことについて解説します。

目次

離職率とは

離職率とは、ある期間内に退職する社員の数を全社員数で割ったものです。これは社員がどれだけの速度で退職しているかを示します。

離職率 = 一定期間内の退職者の数 ÷ 全社員数 × 100

たとえば、100人の社員がいる会社で、1年間に10人が辞めたとします。すると、1年間の離職率は10 ÷ 100 × 100 = 10%になります。この数値が高ければ高いほど、社員がよく辞めている事実を示し、逆に低ければ社員が長く会社に留まっている事実を示します。離職率が増加すると、その代わりに多くの新規採用者を補充しなければならず、採用コストや教育コストが増加します。したがって、離職率は低い方が経営に対する悪影響が少ないといわれています。

【こちらもおすすめ】エクセルで簡単!今すぐでも把握すべき「離職率」の計算方法

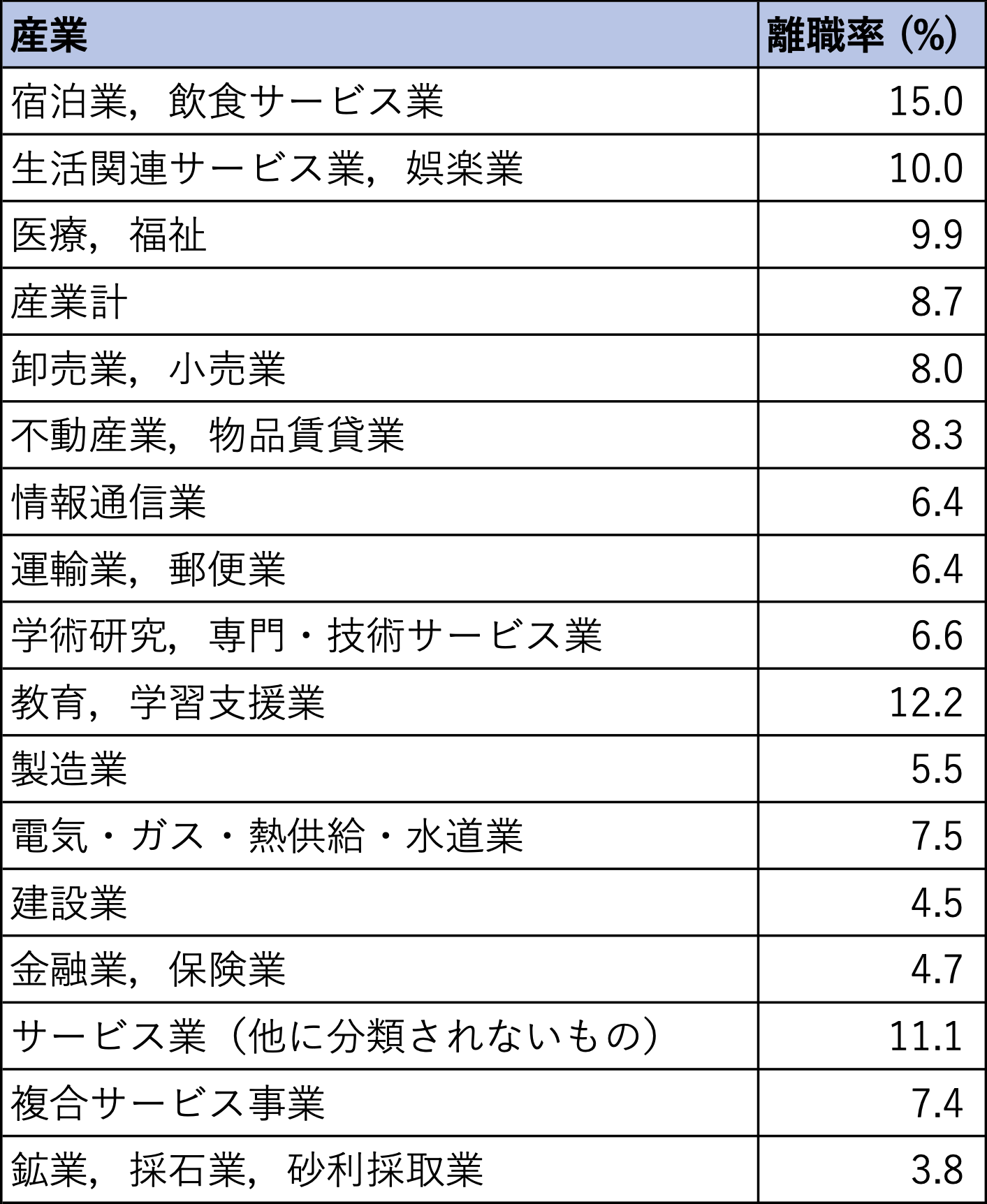

中小企業の離職率の現状

中小企業の現状での離職率はどのようになっているのでしょうか。厚生労働省による令和4年度上半期の雇用動向調査から離職率だけを以下にまとめました。

【参考】令和4年上半期雇用動向調査結果の概況/厚生労働省

離職率を低下させた企業事例5つ

「サイボウズ」の事例

『サイボウズ』は今でこそ先進的な企業ですが、2005年頃は昭和的な働き方の会社でした。ワークライフバランスは存在せず、残業は毎日。しかも、売上は頭打ちで、離職率は28%まで増加しており、知名度も無く、採用も困難な状況でした。

そこで、優秀な社員にとって魅力的な会社となるように、働き方改革に取り組み、長期の育休制度を策定し、選択型人事制度を導入しました。これにより、多様な働き方が可能となり、離職率も3-5%程度に大幅に低下しました。働き方改革によって離職率を低下させた好例といえるでしょう。

【参考】ワークスタイル/サイボウズ

「鳥貴族」の事例

『鳥貴族』は早期離職者を減らすため、入社1カ月前後に面接官が店舗の現場を訪問する施策を導入しました。これは新入社員が直属の上司に対して意見を述べにくい場合、面接官が早期に問題を捉えられる可能性があると考えたためです。これにより早期離職者を激減させることに成功しました。

飲食業界は離職率の高い業界として知られていますが、『鳥貴族』は業界の平均を大きく下回る離職率を維持しています。一般的な企業では面接官は面接だけを担当し、配属後は事業部門に一任されるのが普通です。しかし、同社の場合は社員が現場に馴染むまでのフォローまで面接官が担当することで、現場ではなかなか拾えない新入社員の意見をキャッチアップしています。非常にユニークな取り組みといえます。

【参考】【定着率の裏に理念あり】離職率が業界平均を大きく下回る鳥貴族の秘密/リクナビNEXTジャーナル

「カネテツデリカフーズ」の事例

『カネテツデリカフーズ』はかつて3年以内の離職率が50%以上という危機的な状況でしたが、現在は数%程度まで減少しています。これは離職率を低減するために導入した「マンツーマン制度」の効果です。「マンツーマン制度」とは新入社員が半年間、入社2~3年目の年齢の近い社員からマンツーマンで指導を受ける仕組みです。

離職率が改善したのは、新入社員が安心して現場で必要なスキルを習得できる体制が整ったためと考えられます。新入社員のうちは慣れない仕事で悩みがちですが、指導員となっている先輩がそのような悩みに対する心理的なフォローも行うことで孤立感を感じにくくなったのでしょう。指導員となる先輩は新入社員と年齢やキャリアも近いため、悩んでいることを相談しやすいのだと考えられます。

【参考】若者が定着する職場づくり取り組み事例集/厚生労働省

「レオパレス21」の事例

『レオパレス21』は、2010年と2011年に業界平均を上回る離職率を記録した後、2013年から一連の社内改革を始め、離職率を3年連続で改善しました。社内改革には、研修の充実、人事制度・評価制度の見直し、労働時間の短縮などが含まれています。

とくに、教育は以前は現場任せでしたが、現場の教育に限界があると認識し、社員の教育に対する欲求が高いことをアンケートで確認した結果、各部門や立場に応じた様々な研修を導入しました。これにより、とくに若い社員がモチベーションを持って働けるようになり、離職率の改善につながったと思われます。

【参考】3年間で離職率が劇的に改善! レオパレス21はなぜ変われたか?/リクナビNEXTジャーナル

「ビースタイル」の事例

『ビースタイル』はリーマンショック後に離職率が27%に達しましたが、3年間で8%までに改善しました。これはコミュニケーションと理念浸透の取り組みによるものです。たとえば、全社員が書く日報やバリューズ・パワーランチと呼ばれるランチミーティング、さらにマネージャークラス社員とのランダムな1on1ミーティングなどさまざまな施策を実施しました。これらにより全社員が経営方針を理解し、業務に臨むことで離職率が改善したと考えられます。ビースタイルの事例は、組織内のコミュニケーション活性化が離職率低下の鍵であることを示唆するものです。

【参考】離職率を劇的改善した企業がしたこととは/瓦版

自社の離職率改善のためにまず行うこと

先述した事例から、中小企業が離職率を低下させるためにまずやるべきことは、以下のようにまとめられます。

1)働き方改革

『サイボウズ』の事例からは、労働環境の改善、ワークライフバランスの尊重、多様な働き方の導入などが離職率の低下に寄与することが分かります。長時間労働や厳格な働き方は社員の離職を引き起こす要因になり得るのです。

現状の労働環境や勤務時間を評価し、社員の負担が過大である場合は改善策を検討します。まずは社員からのフィードバックを収集し、何が問題となっているのかを理解することから始めましょう。

2)新入社員へのフォロー体制の強化

『鳥貴族』や『カネテツデリカフーズ』の事例からは、新入社員へのサポート体制の強化が離職率の低下につながることが見て取れます。具体的には、メンターのような役割を導入し、新入社員が抱える問題や悩みを早期に捉え、適切なサポートを提供することが求められます。

まずは、新入社員が直接悩みや問題を気軽に話せる相手をつくることが最初のステップとなるでしょう。

3)教育・研修の充実

『レオパレス21』の事例からは、社員のスキルアップや成長を支えるための研修や教育の充実が重要であることが伺えます。とくに、新入社員や若手社員への適切な教育は、彼らが自身の職業能力を向上させ、モチベーションを維持するのに役立ちます。

新人研修の内容を見直すだけでなく、経験年数や職種に応じた研修や教育プログラムの設計が必要です。ファーストステップとして、教育・研修に対する社員の意見や不満をアンケートやインタビューで収集し、可視化するところから始めましょう。

4)コミュニケーションの活性化と組織文化の浸透

『ビースタイル』の事例からは、社員全体のコミュニケーションを活性化し、組織の理念や経営方針を共有することが離職率の低下に寄与することがわかります。社員が組織の目指す方向を理解し、それに共感することで、組織への帰属意識や忠誠心が高まる可能性があります。

組織の理念やビジョンを明確に共有し、それを組織全体で理解し浸透させる施策を打つべきです。まずは、定期的な全体会議や部門間ミーティングを設けて、経営層が現場に直接ビジョンや方針を伝えることから始めましょう。

【こちらもおすすめ】スグやめる理由は…?若手社員の離職率が高い会社が行うべき3つのこと

まとめ

離職率は、一定期間内に退職する社員の数を全社員数で割ったもので、高いほど社員がよく辞め、低いほど社員が長く会社に留まっていることを示します。離職率が高すぎると採用コストや教育コストが増加し、経営を圧迫します。離職率を下げることに成功したさまざまな企業の事例を調査して、自社に最適な施策を選びましょう。成功した企業には共通するポイントがあります。それらのポイントを踏まえた施策を自社でも打てば、離職率の改善に寄与するでしょう。

【こちらもおすすめ】人事ガチャが原因で退職?社員が望まない配属には要注意!のわけ

*mits, Fast&Slow, takeuchi masato, kikuo, kou / PIXTA(ピクスタ), 厚生労働省