「評価に納得できないので辞めます」どう防ぐ?評価制度改定を成功させる3つのアクション

昨今、「年功序列でなく挑戦した人を評価されるようにしたい」「貢献している人が定着する組織にしたい」という声がよく聞かれます。しかし、いざ「評価制度を改定しよう」「評価者を教育しよう」と問題解決に投資しようとしても、社内で合意を取ることも難しいです。しかし、評価制度に納得感がなければ、社員から不平の声があがり、「この会社では自分の努力は評価されない」と退職の要因になってしまうこともあります。

そのため今回は、人材・組織開発コンサルタントである筆者が、人材定着のために企業側が見直すべき評価制度について解説します。

目次

評価制度を変えるとなると…

「評価制度を変える」「問題解決に投資しよう」という話になると、以下のようなことをよく聞きます。

- 評価のことに時間やお金を使うくらいなら売上対策に使うべきだ

- 社員が育つように制度を変えたが、厳格に運用しすぎた結果、管理職昇格の平均年齢が以前よりも上がってしまった

- 評価制度を変えたことで、人事評価の低さに納得がいかず辞める人がいた。変えることにはリスクしか感じない

- 評価制度を変えてもすぐに不具合が出てしまう……であれば変えない方がよい

このように、よさそうに思える評価制度を活用しても、人の納得感や、組織としての運用が問題となり、制度改定がうまく進まないケースが後を絶ちません。

なぜ人事評価に不満が集まるのか

筆者が関わらせていただいた、ある原料メーカーでアンケートを取ったところ、人事評価に不満がある理由の1位は「評価基準が不明確」、2位は「評価者の価値観によって評価にばらつきがあること」という結果になりました。せっかくつくった制度が機能するか否かは“運用次第”ということです。

運用するのは“人”ですから、「その人が持っている思い込み」や「決めつけ」といったいわゆる“パラダイム(固定観念、認知バイアス)”が、機能化を阻害する最大の要因となります。いくつか例を挙げてみます。

【パラダイム①:とにかく業績】

評価者がこのタイプの場合「わざわざ面談なんかしなくてもメンバーのことはわかっている」「忙しすぎて評価をしている暇ががない」といった理由で、人事評価や目標設定の面談は後回し、あるいはやっつけ作業になりがちです。結果として、メンバーのことを分かったつもりで分かっていないため、突然予期せぬ行動(ミスや退職)をとられてしまう。部下は目の前の業務は進められるようになったが、会社のビジョンや経営の目指していることを理解していないということが起こります。

【パラダイム②:人はお金で動くもの】

「業績が良い人の給料はどんどん上げないと…」「達成できれば給料も上がるから」という言葉が多い評価者の場合、目標設定や評価が甘くなりがちで、対売上で人件費総額比率が上がってしまいます。結果として、事業成長を上回るスピードで人件費が増えてしまう可能性が高く、先の見えない時代の経営にとってリスクになります。また、「これって給料に反映されるんですか」と給料にのみ価値を置く従業員の声が大きくなり、リスクをとった挑戦がされず、イノベーションを生む人材が育ちません。

【パラダイム③:評価は給料に反映させるもの】

評価を正しく給与に反映させるべきと考える評価者は「事業部間で不公平にならない評価基準をつくらねば」「正しく評価するスキルが必要だ」と主張する傾向があり、評価基準づくりや評価者の教育・運用に多大な労力を注ぎます。その結果、どの部門の業務にもフィットせず、評価を通じて期待する行動が促進されないという逆効果を生んでしまいます。さんざん労力を注いだ挙句、「不公平だ」「おかしい」と従業員の不平が募ります。

以上、パラダイム例を挙げました。単に、「知識が足りない」「技術がない」のであれば教育することで解決しますが、パラダイムの問題は本人にとって“こだわり”になっていたりするので、そう簡単には解決しません。しかし、放置すれば制度も機能しないでしょう。

評価制度の改定を成功させる3つのアクション

評価制度を改定させるためにはどうすればいいのでしょうか。パラダイムの問題を解決し、制度を機能させる打ち手を考えるため、解決に向けたアクションを3つ紹介します。

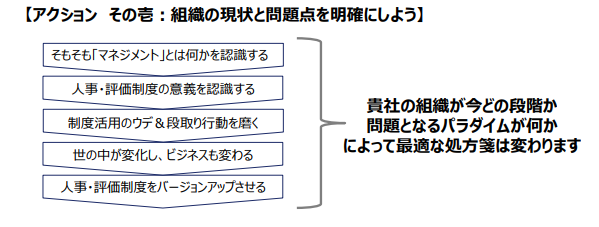

アクション1:組織の現状と問題点を明確にしよう

出典: 株式会社マネジメントパートナー

まずは、現状と課題、問題を明確にしましょう。そうすることで、貴社の段階と対応策が明確になります。

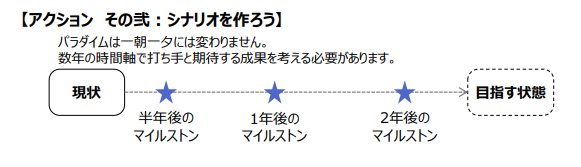

アクション2:シナリオをつくろう

出典: 株式会社マネジメントパートナー

自社を理解したところで、理想状態を目指すためのシナリオ(プロジェクトを完遂するためのストーリー)をつくりましょう。すぐに改善できるものではないので、数年という時間軸で打ち手と狙いを考えます。

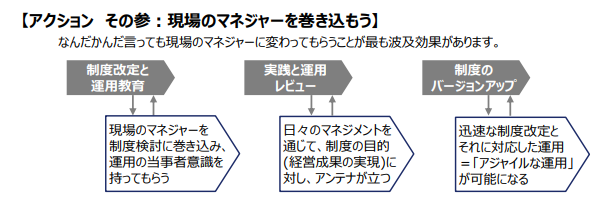

アクション3:現場のマネージャーを巻き込もう

出典: 株式会社マネジメントパートナー

評価者は現場のマネージャーです。当人を評価制度の改定に入れることで、改定・運用・アップデートをスムーズに行うことができます。

【こちらもおすすめ】「私の評価がなぜ低いのか」に答えられますか?テレワークにおける人事評価の3つのポイント

納得感のある評価制度にするためには

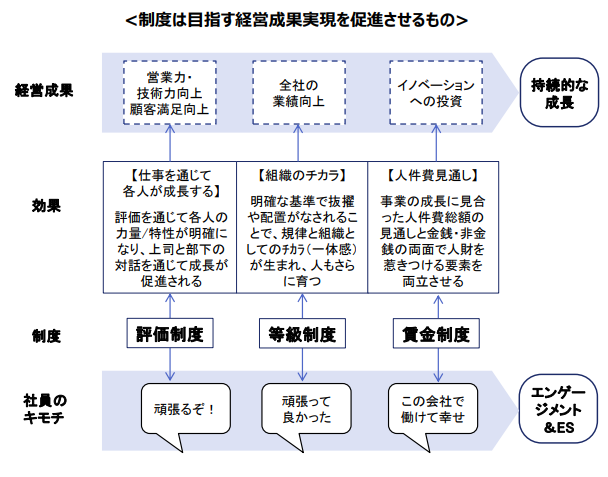

人事制度(評価制度、等級制度、賃金制度)を策定する目的は“目指す経営成果実現を促進すること”です。

制度がマッチしていないことを理解していても、どんな制度が適しているのか、ウェブや本で調べても「これだ」と思える仕組みになかなか出会えないのではないでしょうか。

よく考えてみると「変化が早い大変な時代でも、ウチにはウチの生き残り方があるはず」「ビジネスのあり方・やり方が変わればそれに適した評価制度も変わるはず」です。既製(過去や他社)の制度の中からどれが使いやすそうかと考えるより、「今がどんな時代で、企業として価値を創造し続けるためにどんな組織を目指せばいいのか」「その組織をつくるためにはどんな制度が必要か」とシンプルに考えた方が、より早く、より価値のある制度になるはずです。

出典: 株式会社マネジメントパートナー

大切なことは上記の効果を生み、経営成果実現を促進させることです。それを踏まえて変えるべきことと、変える必要がないことをはっきりさせればよいのです。制度を変え、運用が軌道に乗るころにはビジネスを取り巻く環境が変わる時代でしょう。

制度構築にかかる時間・作業を最小化し、運用で機能化を図るのが現実的です。そして、そのための要になるのが、人と組織を方向づけ、動機づけ、育成を行い、貢献度を測る“評価”の仕組みと運用なのです。

まとめ

「人事評価に対する納得感が薄いために退職する社員がいる」という現象面のみを捉えた解決策では、制度改定は成功しません。経営成果を見据え、現場を巻き込みながら、自社にしかない素晴らしい制度をつくっていくことが重要ではないでしょうか。評価を取り巻くパラダイムに向き合い、解決に向けた糸口を模索するための一助となれば幸いです。

【こちらもおすすめ】業績の向上にどうつながる?中小企業の「人事評価制度」メリットとデメリットを解説

* 株式会社マネジメントパートナー、Mills, Rhetorica, Jennmiranda, photobyphotoboy, takeuchi masato / PIXTA(ピクスタ)