銀行員が思わずうなる!根拠のある経営計画とは

経営計画の策定をしていなくても経営が順調な企業は無数にあります。しかし、経営計画の効果は絶大で、自社の業績を向上させていくエンジンのような働きをしてくれます。

今回から前編、後編と2回に分けて、筆者がコンサルティング実務の軸としている「経営計画の策定」をテーマに書きます。中小企業においては、資金面で銀行、信用金庫などの金融機関との取引が資金調達の生命線であることが大半です。

そこで、金融機関の評価が上がりやすい根拠ある経営計画の作成方法について解説します。計画に対する不安をお持ちの経営者の方が少なからずおられると思われますが、決して複雑な内容ではありませんので最後までお読みいただければ幸いです。

銀行員が評価してくれる根拠ある経営計画とは

経営計画について述べていくうえで、忘れてはならないそもそも論を述べます。

簡単にお伝えすると、「銀行の金融支援と経営者の事業意欲があればたいていの企業は永続していく」という原理原則めいた大前提です。身も蓋もない表現かもしれませんが、資金が枯渇することで事業は停止します。赤字で倒産するわけではありません。

何がここでいいたいのかといいますと、ベンチャーキャピタルや心ある投資家からの出資、クラウドファンディングといった直接金融といった選択肢も増えた昨今ですが、中小企業のなかでも特に年商10億円規模までの中小零細企業の金融はまだまだ地域金融機関を中心とした、間接金融が主体だということです。

そのため、「金融機関との密なコミュニケーションに基づく、良好な関係性こそがあるべき姿である」というのが筆者の考えです。金融機関とのコミュニケーションツールとして経営企画書の存在が重要となってくるのです。

金融機関職員はその業種ごとのスペシャリストではないため、素人でも分かり、財務面もきちんと説明が含まれていること、そのうえで「絵に描いた餅」ではない施策と業績の実現可能性の見込める経営企画書を作成することが大切です。

まずは自社を分析する

では計画には何を根拠とするのでしょうか。当然、未来の姿は神のみぞ知る世界です。仮説でしか捉えることはできません。そこで、経営学の先人達の知恵を拝借します。いわゆる「ビジネスフレームワーク」と呼ばれるものです。筆者は、金融機関でも馴染み深い伝統的な「クロスSWOT分析」を使用しています。原型は1960年代に米国で完成し、いわば、歴史の風化に耐えた王道のビジネスフレームワークであり、これを利用しない手はありません。

ここで少し、角度を変えてこのクロスSWOT分析を行う目的を述べます。クロスSWOT分析を行う目的には、金融機関や社内スタッフとの共通言語をつくるという側面もあります。共通言語となるクロスSWOT分析があれば、その企業の戦略や戦術が明文化されます。それによって議論の土台ができるため、的外れで不毛な時間と手間を省けるというメリットもあります。どの範囲の人間に経営計画の内容の落とし込みをかけるかは、経営者の判断に委ねられるところですが、クロスSWOT分析の有用性はいうまでもないと考えます。

【こちらもおすすめ】経験と勘じゃダメ?事業計画に必要な市場調査のやり方と手順【事業計画書の書き方・基本】

クロスSWOT分析で経営計画を作成する

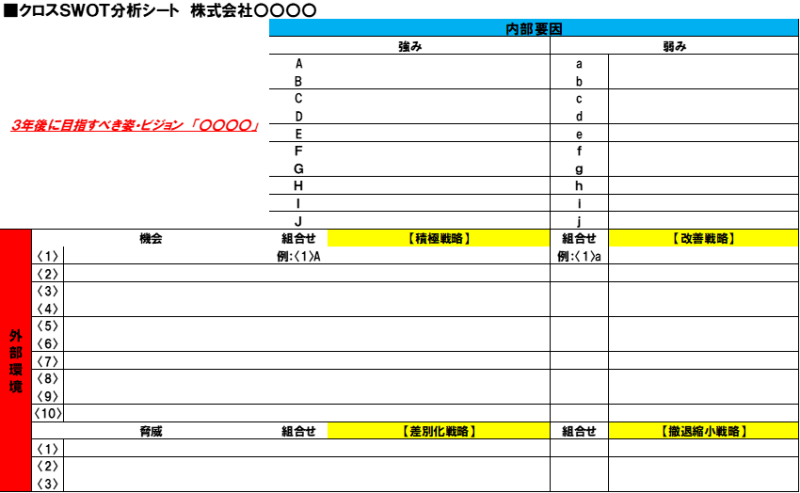

出典: 経営ノウハウの泉

上図は弊社がコンサルテーションで使用しているクロスSWOT分析のフォーマットになります。よければご参考ください。

【ダウンロードはこちら】Excel(エクセル)でクロスSWOT分析シート

前述のとおり、クロスSWOT分析の原型は経営学の研究の総本山ともいえる米国で半世紀以上も前に開発された、経営学に基づく「フレームワーク」という思考をするための手法です。

S(強み:Strength)

W(弱み:Weakness)

O(機会:Opportunities)

T(脅威:Threat)

これらの項目を抽出し、この4要素をクロスさせて考え、自分たちがとるべき戦略を決定していきます。経営学においてSWOT分析は比較的ベーシックな考え方であり、一般の方々も一度は耳にしたことがあるかもしれません。

SWOT分析を行う順番とは

まず、自社の「強み」を考える場合、忘れてはならないことがあります。それは、自社が利益を得られるであろうと想定される「機会」に対して発揮できる「強み」であるかという視点を持つことです。たとえば、単純に会社がきれいで整理整頓できていたり、社員の挨拶が元気で清々しいことや、そして社長がとても人情家で友人が多く、地域に敵がいないなどの事柄はSWOT分析での「強み」にはなりづらいということを理解しなければなりません。

クロスSWOT分析における残りの3要素である「弱み」「機会」「脅威」についてお話します。

最初に「強み」に触れてしまいましたが、クロスSWOT分析の4要素を出していくうえでの順番は「機会」「強み」「脅威」「弱み」です。

クロスSWOT分析における「機会」は、自社を取り巻く外部環境場の中で、自社にとってプラスに働く可能性がある要素のことです。たとえば、市場変化、革新的なテクノロジー、社会的なトレンド、規制や法制度変更などが挙げられます。

利益を獲得できるかもしれない「機会」が存在して初めて「強み」が発揮されるので、先に「機会」を出していくことが合理的です。なぜならば、せっかく出した強みが無意味になるかもしれないからです。この「機会」をどのように創出していくかについては、筆者のような融資財務コンサルタントに相談するか、クロスSWOT分析関連の著作にある考え方の切り口になる質問集のようなものを活用しましょう。

質問集があれば残りの「強み」「脅威」「弱み」は出てきます。中小企業であれば、ビジネスのスタイルはたいていシンプルなはずなので、それぞれ15要素くらい出てくればよいです。1社につき20時間程度は時間をかけてじっくり考えを経営者が吐き出していく地道な作業が大切です。そして、できることなら人間同士の対話のなかから出していくのが一番です。リラックスした状態だと、アイデアがどんどん出てきやすいでしょう。

施策の優先順位決めと3カ年のビジョン

クロスSWOT分析を行うと積極戦略、差別化戦略、改善戦略、撤退・縮小戦略という4分野の戦略を抽出することができます。場合によっては具体的な戦術になることもありますが、必要以上に窮屈に戦略・戦術を1回目の分析で区別しなければならないわけではありません。

経営者の方は、普段からずっと自社の経営について熟考しているわけですから、具体的な施策や戦術を中心にクロスSWOT分析の分析結果が出てきても致し方ないと考えます。概念的な戦略は3カ年のビジョンとして設定すると、クロスSWOT分析から抽出された作戦が、戦略というよりも戦術寄りであっても問題ないというのがコンサルテーションの経験上得た知見です。

施策は、

- 商品・サービス

- 営業・集客

- 内部体制

- コスト管理

というざっくりとした分類で構わないと考えます。抽出された戦術をその4分野ごとに分類します。

- 1年で取り組むもの

- 3年程度の中長期視点で取り組むもの

さらに施策を分けて、自社の経営資源(リソース)を厳しくチェックしながら、問題となる要因の解消に近いものから優先順位を決めていきます。これが元になって、最終的なアクションプランにつながっていきます。

【こちらもおすすめ】資金調達のカギは「銀行」!金融機関と対話するときに大切なこと

まとめ

- 中小企業においては銀行が評価しやすい形で経営計画を整備すべきである

- 根拠を明確にするためにクロスSWOT分析を使って戦略、戦術を示す

- 経営資源が限られるため、施策の優先順位を決める。短期で取り組むか中長期で取り組むかも決める

- クロスSWOT分析で出てきた戦略、戦術からまずは3年後をめどに自社が進むべきビジョンを決める

次回の後編では、3年間の損益、経費計画の整備方法、最終的には経営計画の運用方法まで説明いたします。

【次回はこちら】銀行員を味方につける!根拠のある経営計画の作成と運用方法

*imtmphoto, ESB Professional, ParinPix / shutterstock

【オフィスの課題を見える化】働く環境診断「はたナビPro」お問い合わせはこちら