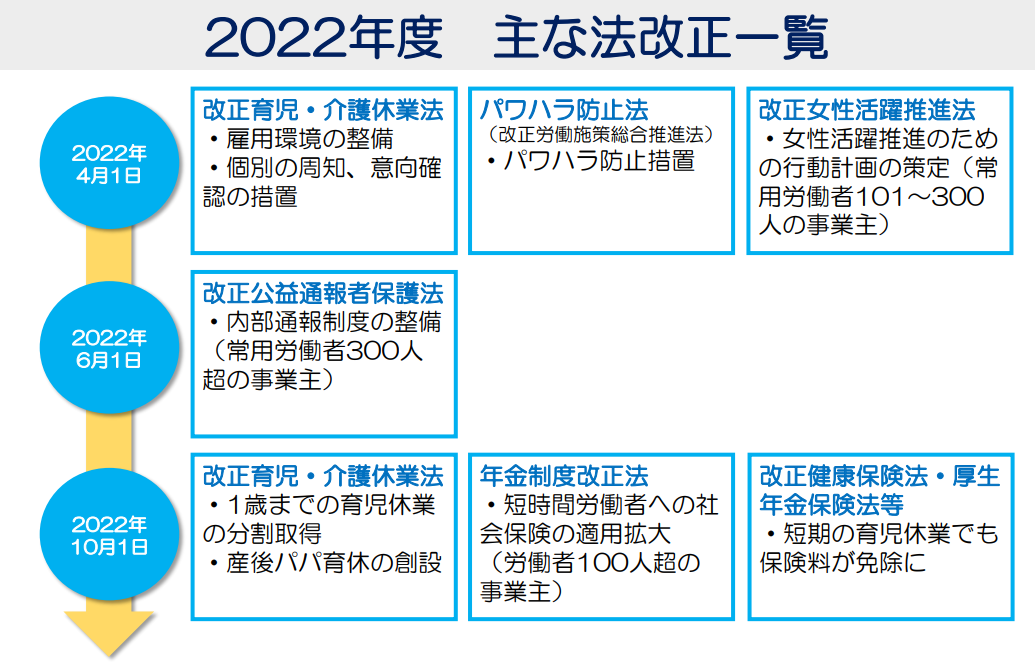

2022年度は、中小企業にとって対応必須となる法改正がいくつか行なわれます。中小企業の経営者および人事・総務担当者にとっては対応に追われる年度となるかもしれません。また、法改正が行なわれることは耳にしていても、具体的にどのような対応をいつまでに実行すべきなのか正確に把握できていない経営者の方もいるかもしれません。

そこで経営ノウハウの泉では『中小企業経営者向けオンラインセミナー』を開催。あすそら社会保険労務士事務所代表・大野知美氏を講師に迎え、2022年度に予定されている経営・人事・労務関連の法改正の概要とポイントを解説いただきました。

ここでは、オンラインセミナーで解説された内容を4回に分けて連載していきます。当記事では、第3回として「パワハラ防止法」について掲載します。

第1回:2022年度に会社対応が必要な法改正の概要

第2回:改正育児・介護休業法のポイント

第3回:改正パワハラ防止法のポイント

第4回:年金制度改正法と改正健康保険法・厚生年金保険法のポイント

登壇者プロフィール

出典: 経営ノウハウの泉

大野知美(おおの・ともみ)

特定社会保険労務士・キャリアコンサルタント

あすそら社会保険労務士事務所 代表

東京都社会保険労務士会 働き方改革支援部会メンバー

帝京大学 公衆衛生学研究科 非常勤講師大手印刷会社、IT企業等での勤務を経て開業。顧問先企業の人事労務相談、就業規則作成の他、人材採用の支援や社内研修、各所でのセミナー講師等を行っている。大・中・小規模、それぞれの企業での会社員経験を活かし、当事者目線に立った支援をモットーとしている。また、誰もがいきいきと能力を最大限発揮して働ける職場環境の実現のため、働き方改革や女性活躍推進、健康経営推進の支援にも携わっている。

パワハラ防止法で中小企業が対応すべきことは?

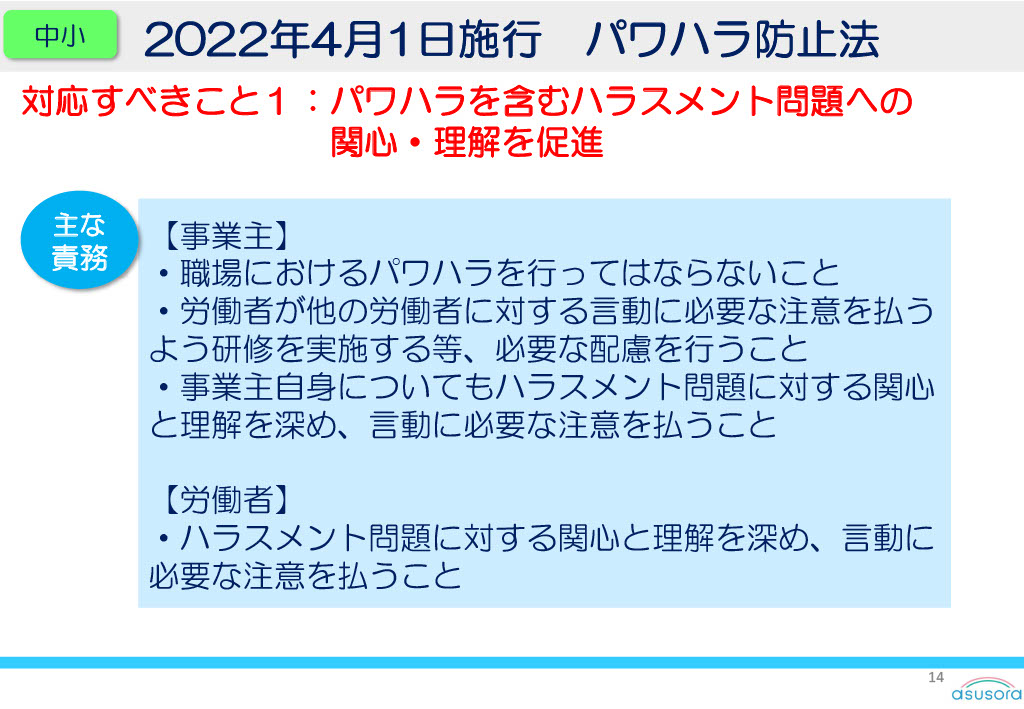

「パワハラ防止法」も、2022年4月1日にすでに施行された法律です。正式名称は「改正労働施策総合推進法」といいます。この法律では、事業主に対して以下の図のような責務が課されることになりました。

出典: 経営ノウハウの泉

対応すべきこと1:パワハラを含むハラスメント問題への関心・理解を促進

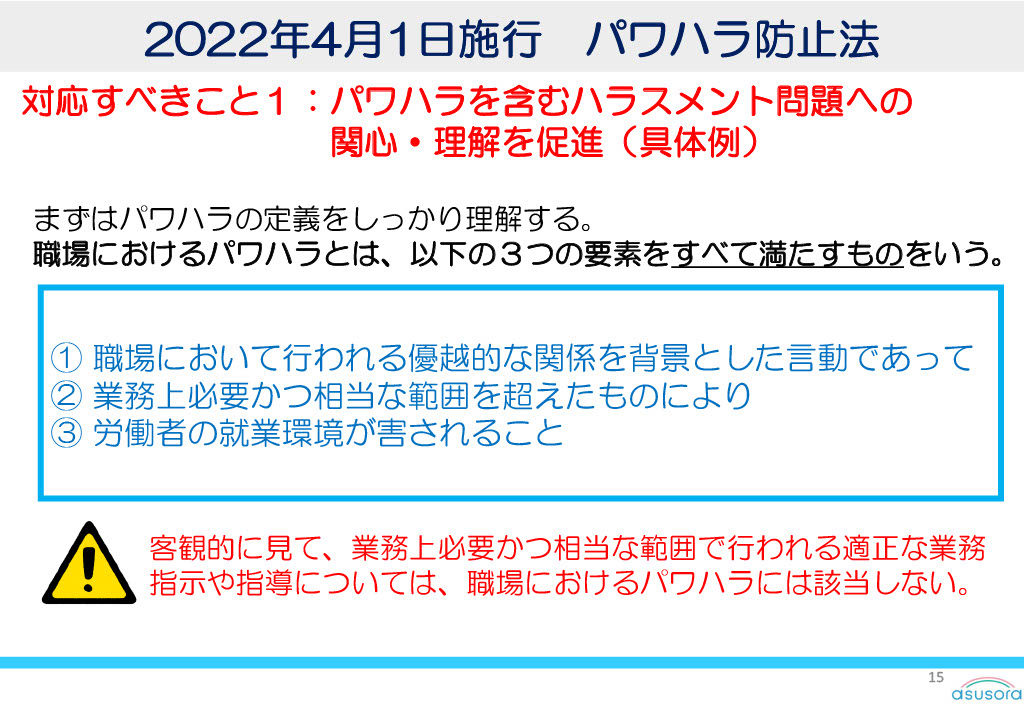

まず対応すべきは、パワハラを含むハラスメント問題への関心・理解の促進です。そのためにはパワハラの定義を理解する必要があります。法的にパワハラの定義は、以下の図にある3つの要素をすべて満たすものです。

出典: 経営ノウハウの泉

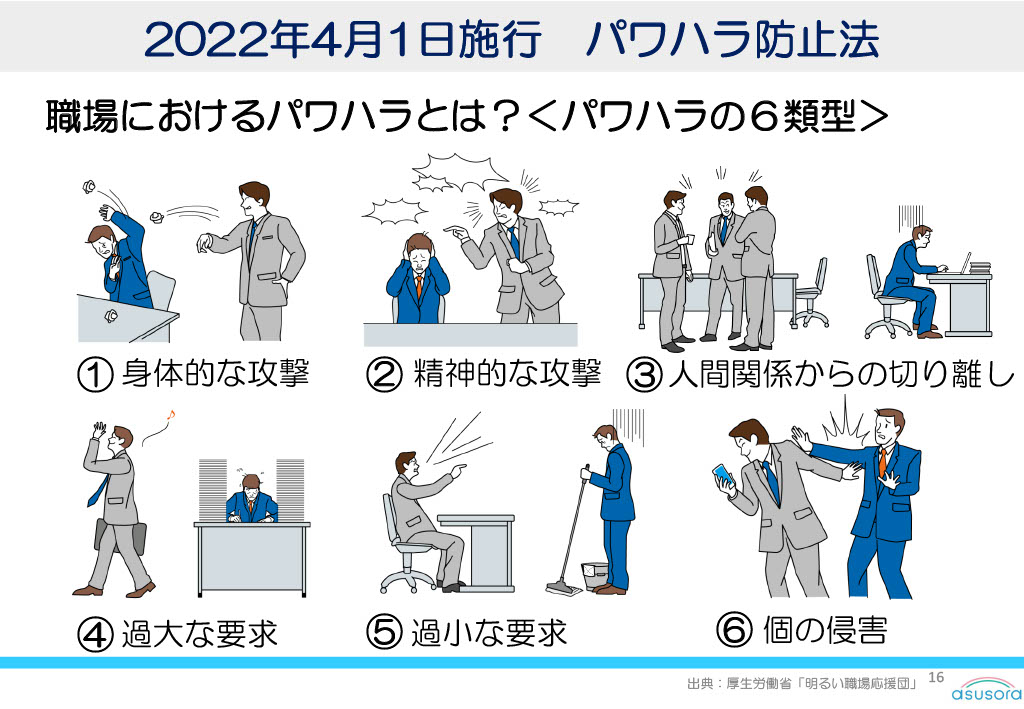

定義をしっかり理解させるために、管理職はもちろん一般職員にも研修を行ないましょう。その際には、厚生労働省のWebサイト「あかるい職場応援団」を参考にしていただくといいと思います。下の図のようなわかりやすい資料のほか、各種動画なども公開されているので、コストをかけずに活用できます。

出典: 経営ノウハウの泉

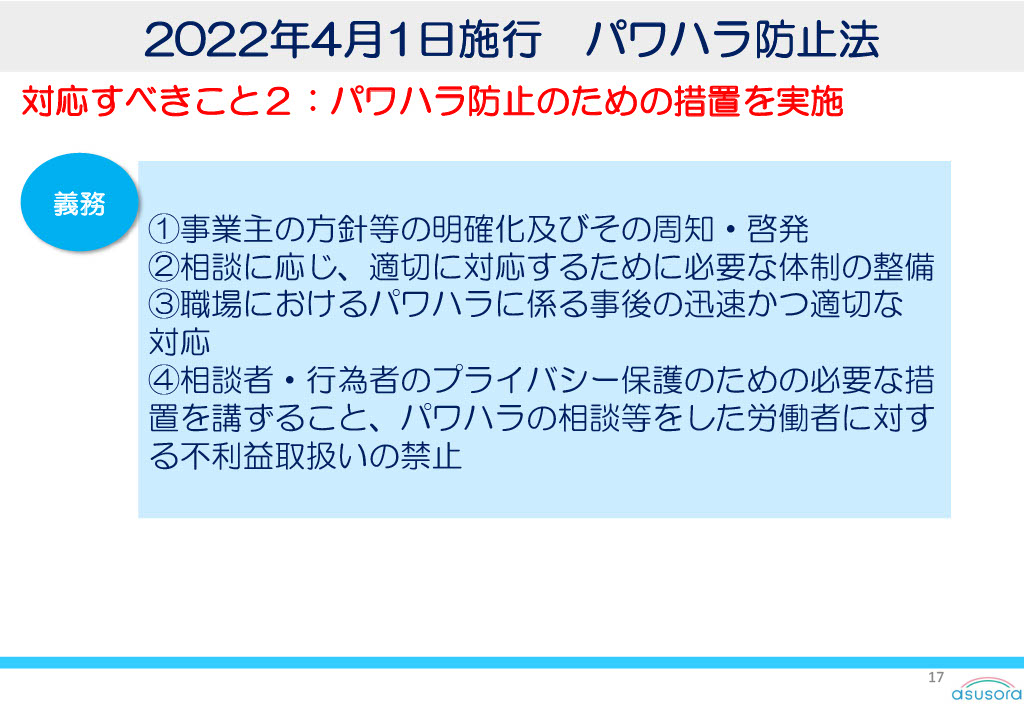

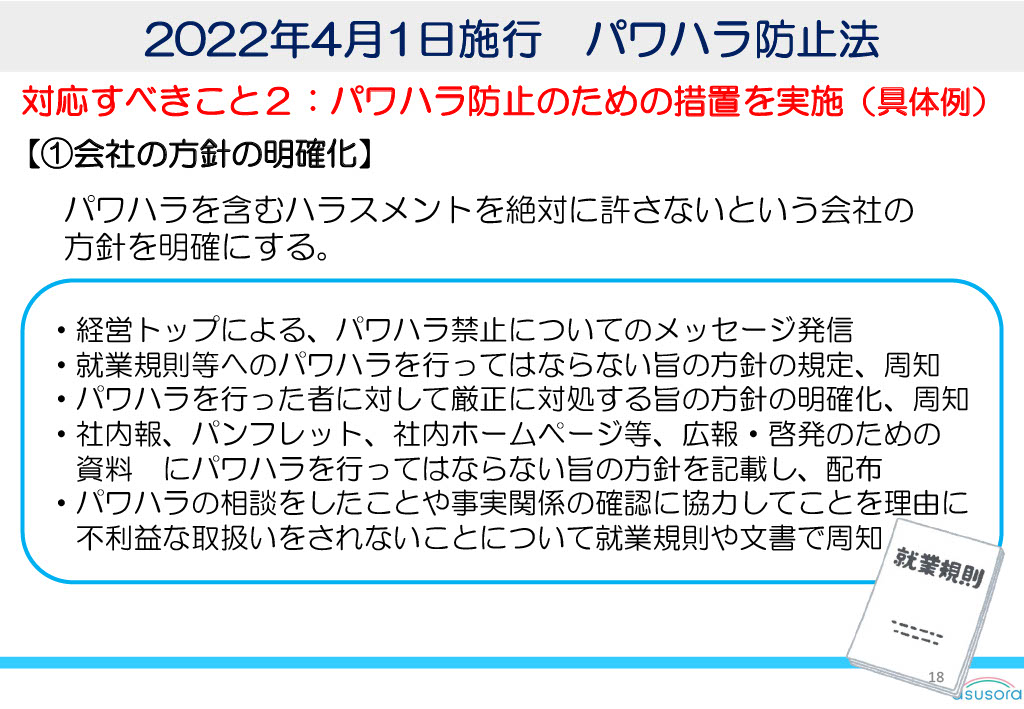

対応すべきことその2:パワハラ防止のための措置を実施

出典: 経営ノウハウの泉

2022年4月から事業主のパワハラ防止措置が義務化されました。内容は上図のとおりです。

出典: 経営ノウハウの泉

具体的には、会社として「絶対にパワハラは許さない」という方針を明確に示したり、就業規則にパワハラを禁じる規定を追加、周知したりしましょう。

出典: 経営ノウハウの泉

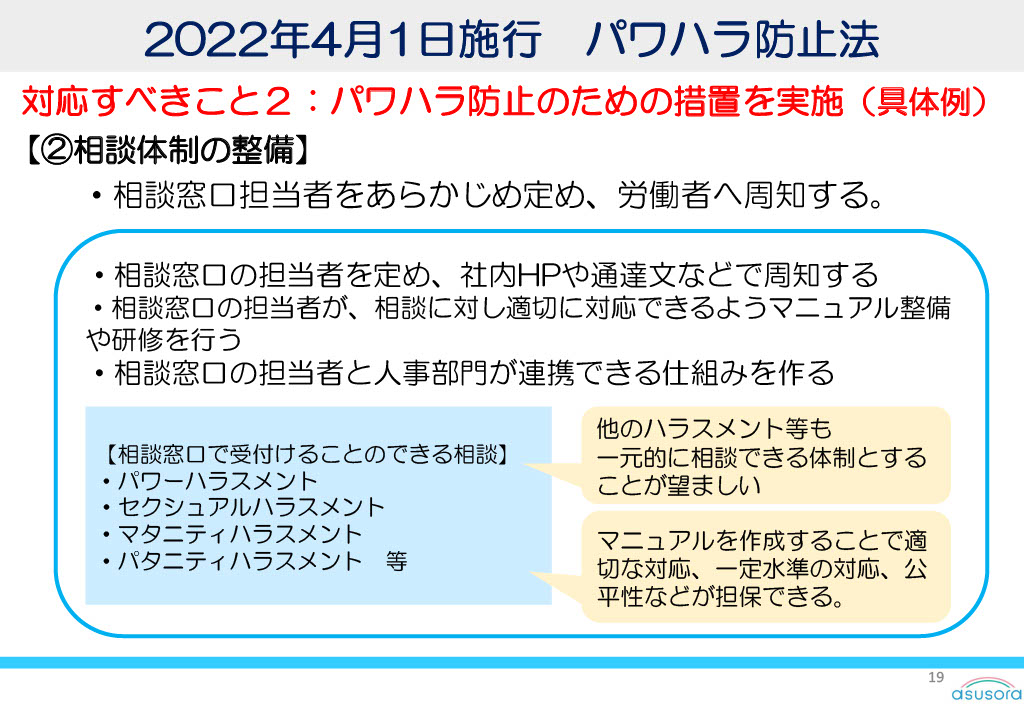

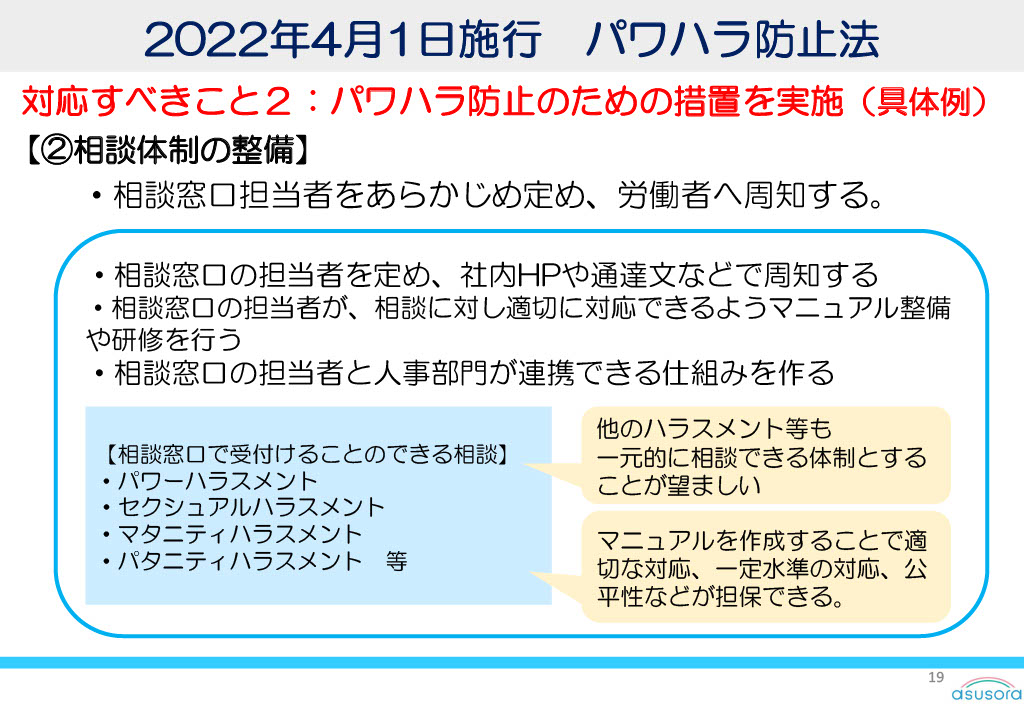

また、相談窓口担当者を設置するとともに、従業員へ周知することも求められます。

出典: 経営ノウハウの泉

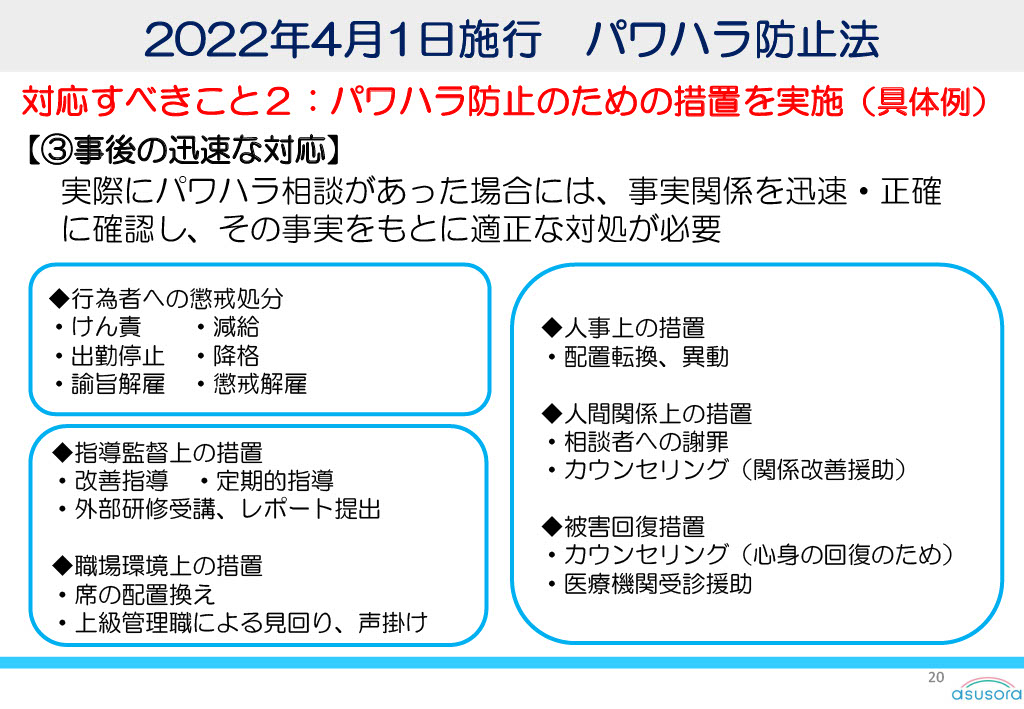

さらに、実際にパワハラの相談があった場合に、事実関係を迅速かつ正確に把握して適正に対処する必要もあります。パワハラ加害者の処分や指導、被害者のケアなど、幅広い対応を行なわなければなりません。

出典: 経営ノウハウの泉

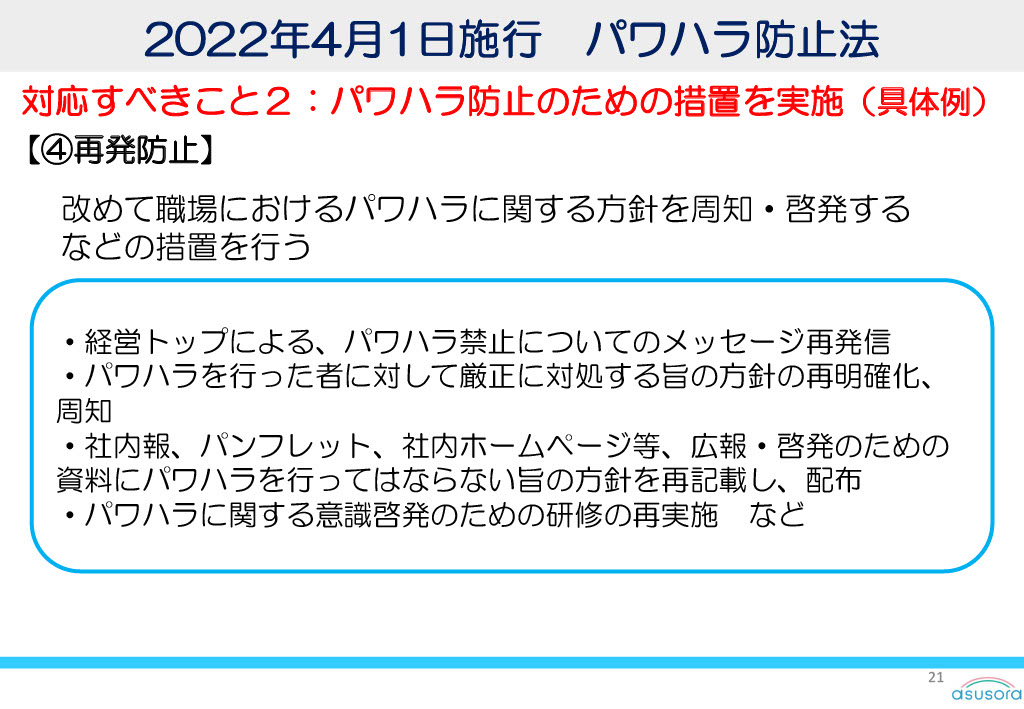

加えて、再発防止策も求められます。社内報や社内ホームページなどを使って、経営者から改めてパワハラに対する自社の厳しい方針を周知しましょう。場合によっては、意識啓発の研修を行なう必要があるでしょう。

これらはすでに施行されていますから、まだ手をつけていないという企業があれば、今すぐに対応することをおすすめします。

想定される課題と解決法

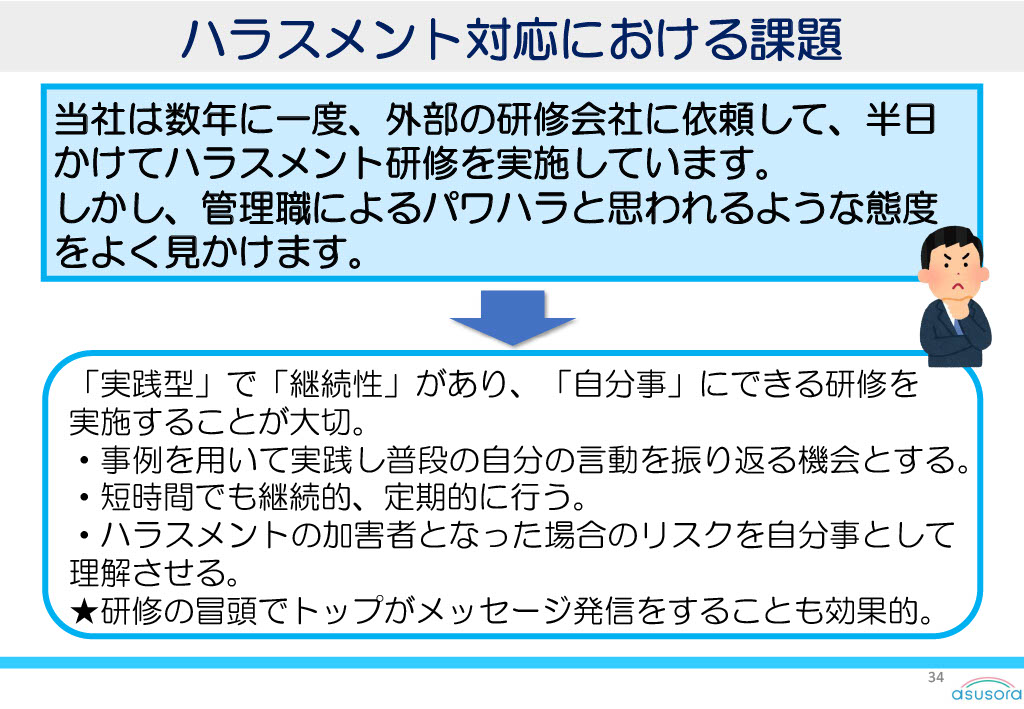

ハラスメント対応における課題としてよく挙げられるのが、「外部企業に依頼してハラスメント研修を実施しているものの効果が感じられず、管理職によるパワハラと取られかねない態度が散見する」というものです。

出典: 経営ノウハウの泉

ハラスメント研修は、実践型で継続性があることが重要です。短時間でも定期的な研修が有効です。そしてなにより、ハラスメントを“自分事”として捉えられる内容であることが重要です。事例を参考にして自身の言動を振り返り、ハラスメントの加害者となったときのリスクを自身の立場として理解することが欠かせません。また、研修においても、トップから「パワハラは絶対に許されない」という強いメッセージを発することが非常に効果的です。

これ以外にも、パワハラ防止法についてオンラインセミナー参加者からいくつかの質問が寄せられました。そのうちの1つを回答とともに紹介します。

寄せられた質問と回答

Q:パワハラ防止法では社内外に相談窓口を設置することが義務づけられています。しかし、小規模事業者の場合、社外に委託するしかありません。その際、委託先を選定する基準がわかりません。また、社外の相談窓口の仕事は誰でも無資格でできますか?

A:厚生労働省の指針によると、相談窓口は必ずしも「社内外に設けなさい」ということではありません。ただ、社内で相談したくない人がいる場合に、社外にも窓口があったほうがいいかもしれません。資格は特に必要はありませんが、相談窓口として適任なのは弁護士や社労士だと思います。難しい場合は、ハラスメント相談業務を担う外部企業と契約を結ぶことをおすすめします。

パワハラ防止法の最大のポイントは、パワハラを行なった当事者だけではなく、パワハラを防止する措置を講じなかった企業に大きな責任が課されることです。経営者としての責任を果たすべく、法改正に対応していく姿勢が必要でしょう。次回は「年金制度改正法」、「改正健康保険法・厚生年金保険法等」について解説していきます。

*くりも / PIXTA(ピクスタ)

登壇資料とセミナー動画ダウンロードはこちら

メールアドレスをご登録頂きますと、資料ダウンロード用のURLをご案内いたします。またご登録頂きました方には経営ノウハウの泉メールマガジンをお送りいたします。個人情報の取り扱いについては個人情報保護方針をご参照ください。なおCookieの取り扱いに関しては、Cookie情報の利用についてを、個人情報保護方針の定めに優先して適用いたします。