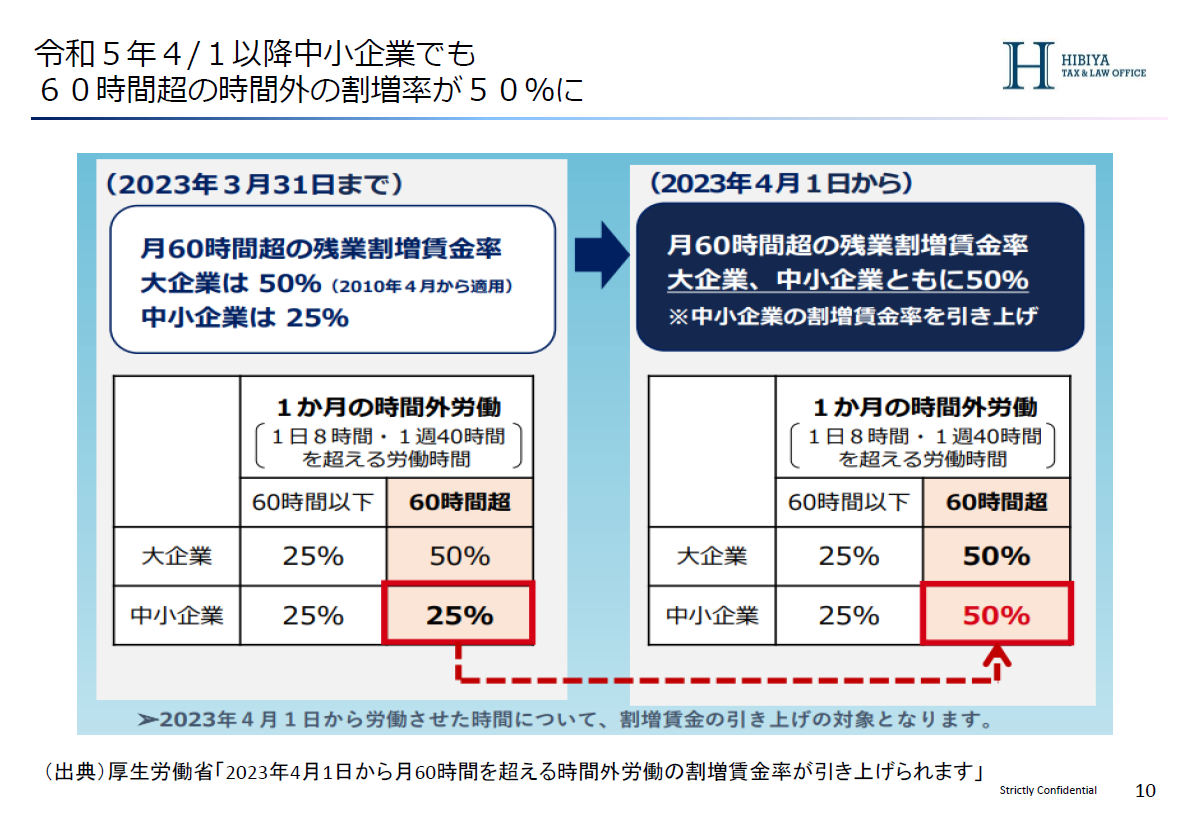

近年、国を挙げて働き方改革が推進されています。その一環で2023年4月より、中小企業の時間外労働規制が強化されることをご存知でしょうか? これは中小企業の経営にとって非常にインパクトのある改正です。今までと同じやり方だと、残業代の負担が大きく増加する可能性があるからです。

そこで『経営ノウハウの泉』では中小企業経営者向けウェビナーを開催。日比谷タックス&ロー弁護士法人の堀田 陽平 弁護士にご登壇いただき、残業に関する労働基準法の改正、正確に理解しておくべき労働時間の考え方、残業代増加リスクへの対応策などについて解説していただきました。

ここでは、その模様を4回に分けて連載していきます。本稿では第2回目として「正確に理解しておくべき“労働時間”の考え方」について解説します。

第1回:残業に関する労働基準法の改正

第2回:正確に理解しておくべき“労働時間”の考え方←今回はここ

第3回:残業代増加リスクへの対応策①②

第4回:残業代増加リスクへの対応策③・役に立つ助成金について【Q&A付き】

【資料動画のダウンロードはこちらから】

※第1~4回のどの記事からでも全編の動画の閲覧URL・資料DLが可能

【登壇者】

出典: 経営ノウハウの泉

堀田 陽平 弁護士

日比谷タックス&ロー弁護士法人

2020年9月まで、経産省産業人材政策室で、兼業・副業、テレワーク等の柔軟な働き方の推進、フリーランス活躍、HRテクノロジーの普及、日本型雇用慣行の変革(人材版伊藤レポート)等の働き方に関する政策立案に従事。「働き方改革はどうすればいいのか?」という疑問に対するアドバイスや、主に企業側に対して労務、人事トラブルへのアドバイスを行っている。日経COMEMOキーオピニオンリーダーとして働き方に関する知見を発信。著書「Q&A 企業における多様な働き方と人事の法務」(新日本法規出版)など多数。

目次

労働時間とは何か?

出典: 経営ノウハウの泉

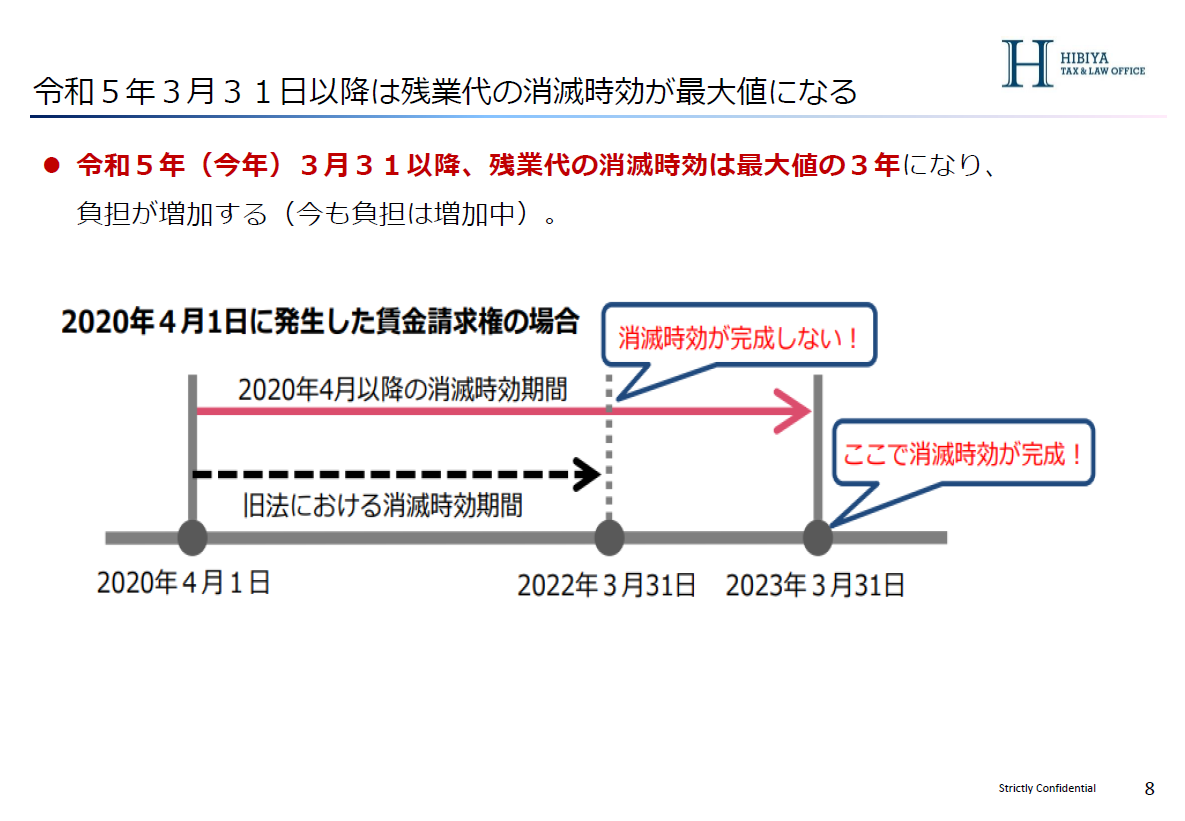

改正労働基準法により、2023年4月1日以降で時間外労働時間が60時間を超える場合、その超過分に対しては、50%の割増賃金を支払うことが義務づけられています。また、この割増賃金の支払い義務について消滅時効が2年から3年に伸びることも規定されています。

消滅時効の伸張は2020年4月1日から適用開始されており、2023年4月1日からは時間外労働時間の割増賃金も上がるのです。つまりこれらの相乗効果で負担が最も重くなるのは、2026年4月1日以降となります。

この法律に適切に対処するには、まず“労働時間”を正確に把握することが必要です。“労働時間”とは“労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間”を指します。事業者から指示を受けた業務や、事業者の命令により監督された業務が労働時間に含まれます。つまり、指揮命令下に置かれていない行為については、労働時間にあたらないことになります。

しかし、その状況が指揮命令下にあるのかは、実際の現場の状況によりあいまいな場合もあるでしょう。そこで裁判所がこの問題をどう考えているのか、裁判例を引用しながら個別に解説していきたいと思います。

裁判例1:着替えなど仕事の準備をしている時間は労働時間になるのか?

出典: 経営ノウハウの泉

平成12年(2000年)3月9日の三菱重工長崎造船所事件では、着替えなどの準備期間が労働時間にあたるかどうかが争われ、最高裁判所は「労働時間にあたる」との判断をくだしました。

裁判例2:仮眠をとっている時間などの不活動時間は労働時間になるのか?

出典: 経営ノウハウの泉

平成14年(2002年)2月38日の大星ビル管理事件において、仮眠室で待機中の仮眠について労働時間かどうかが争われ、最高裁判所は「仮眠時間も労働時間にあたる」と判断しました。

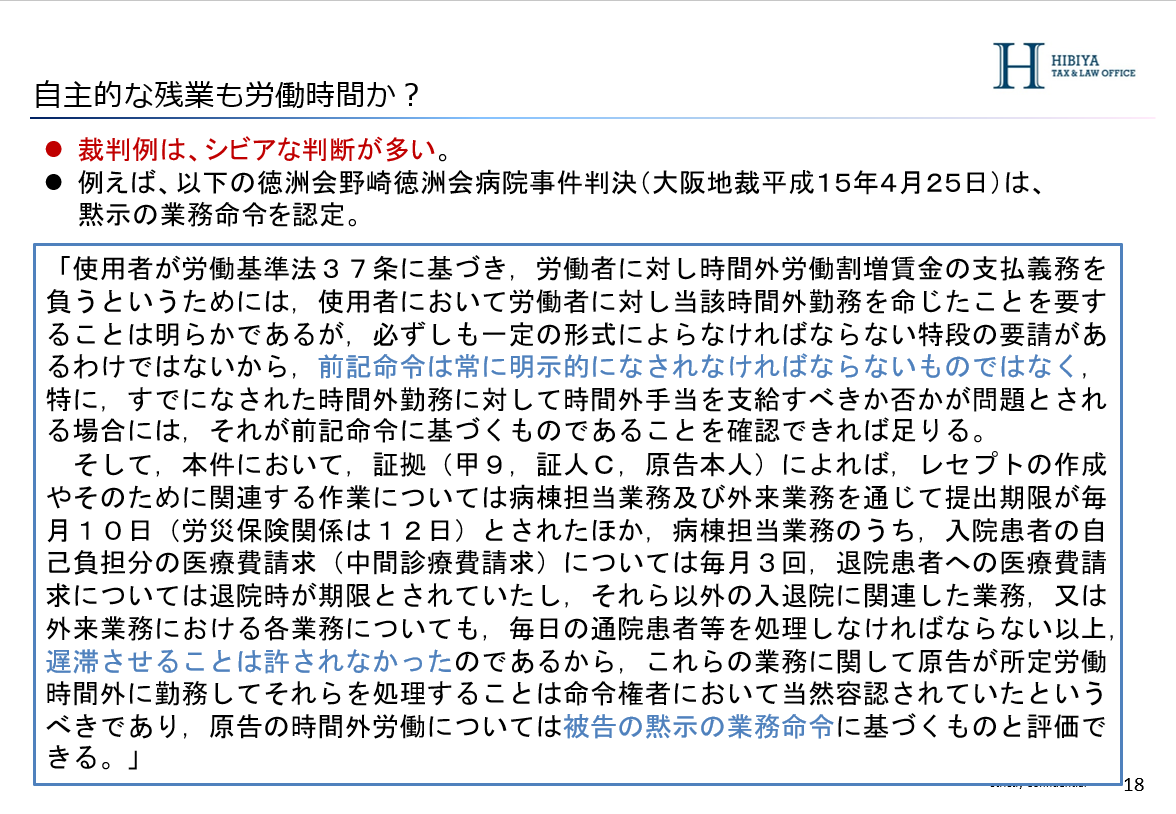

裁判例3:自主的な残業も労働時間になるのか?

出典: 経営ノウハウの泉

従業員自身が仕事熱心なあまり自主的に残業を希望する場合があると思います。この場合、指示も命令もしていないのに労働時間とみなされるのは事業者としては不本意に思うかもしれません。しかし、裁判所は自主的な残業についても事業者側に厳しい判断をくだす傾向が強いです。

たとえば、平成15年(2003年)4月25日に大阪地裁でくだされた徳洲会野崎徳洲会病院事件判決は、事業者側が明確に指示をだしていなくとも黙示の業務命令が存在していたとし、「自主的な残業時間を労働時間にあたる」と認定しました。

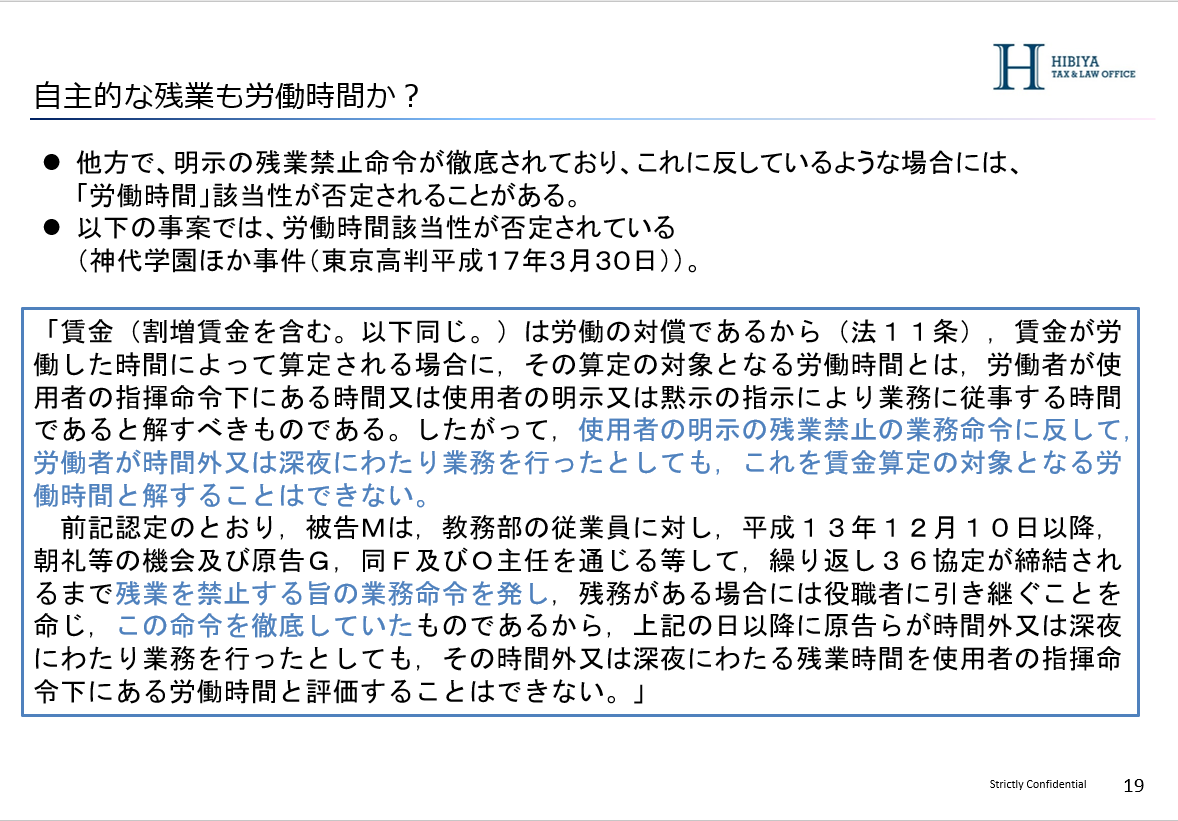

一方で、黙示の残業時間が認定されない場合もあります。たとえば、以下のように明示の残業禁止命令が普段から徹底されているような場合です。

出典: 経営ノウハウの泉

平成17年(2005年)3月30日の東京高等裁判所で行われた神代学園ほか事件の判決では、自主的な残業が労働時間にあたらないとの判断がくだされています。

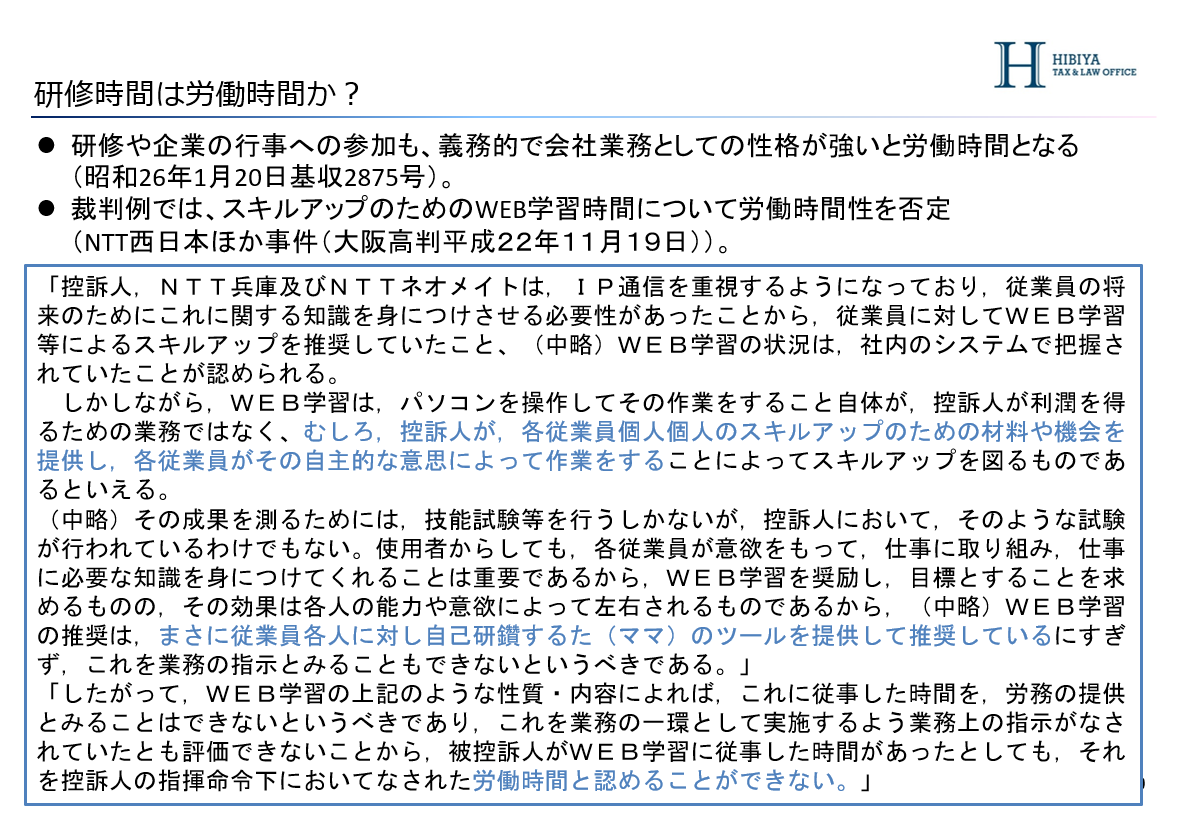

裁判例4:研修時間は労働時間になるのか?

出典: 経営ノウハウの泉

社員のスキルアップやリスキリングに研修の受講はつきものです。研修は自分のためという解釈もできそうですが、研修時間は労働時間にあたるのでしょうか。昭和26年1月20日の基収2875号では「研修や企業の行事への参加も、義務的で会社業務としての性格が強いと労働時間となる」とされています。しかし、裁判例ではスキルアップのためのWEB学習時間について労働時間性を否定する判決がでています。(NTT西日本ほか事件 / 大阪高判平成22年11月19日)

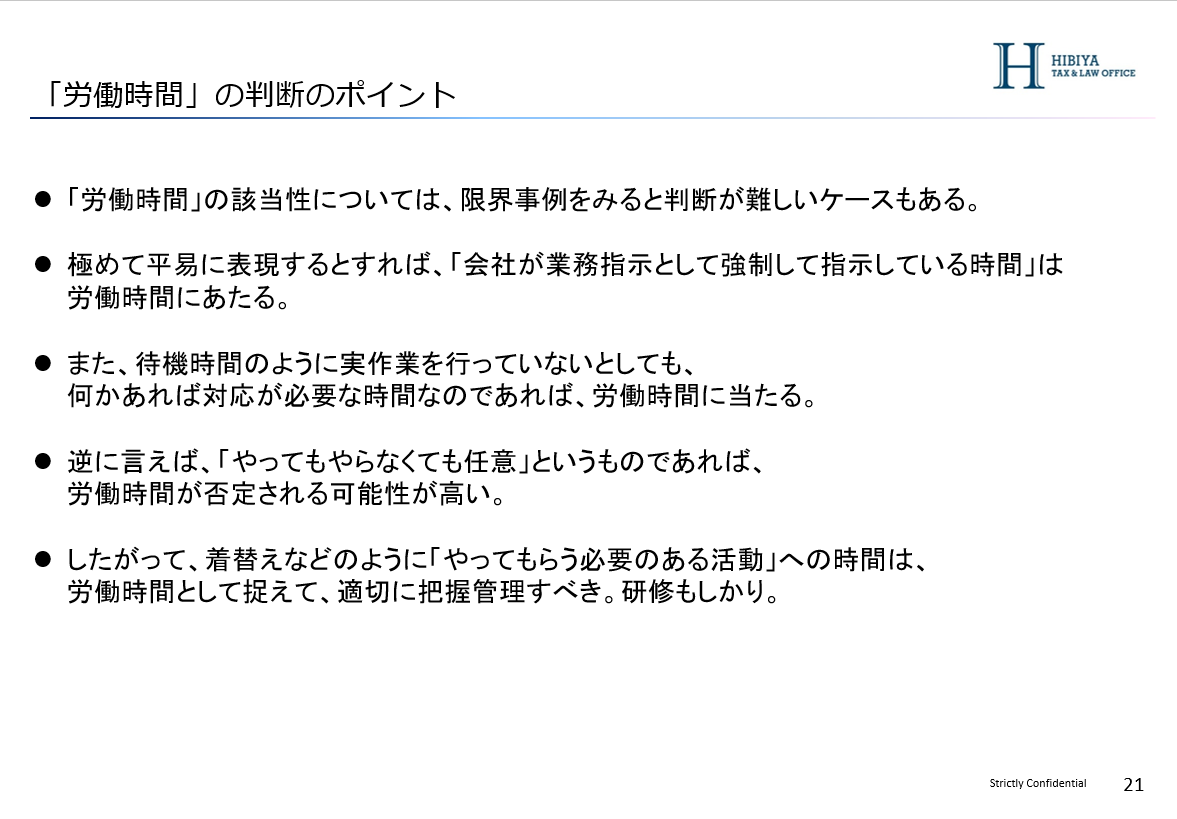

まとめ

出典: 経営ノウハウの泉

労働時間の判断ポイントをまとめると上記になります。きちんと何が労働時間に含まれるかを決めておかないと、いざというときに、想定外の残業代を支払わなければならない可能性がありますので注意しましょう。

今回は判例とともに労働時間の考え方について解説しました。労働時間の定義を理解し、どの場合に残業になるか・ならないかをはっきりしておかなければ、社員ともめることや、想定外の残業代を支払う必要があるかもしれません。不安がある方はこれを機にぜひ見直してみてください。次回は「残業代増加リスクへの対応策」について解説します。

*ニワトコ / PIXTA(ピクスタ)

編集:山口ヨシカズ

【まずはここから】はじめてのフリーアドレス導入ガイド

登壇資料とセミナー動画ダウンロードはこちら

メールアドレスをご登録頂きますと、資料ダウンロード用のURLをご案内いたします。またご登録頂きました方には経営ノウハウの泉メールマガジンをお送りいたします。個人情報の取り扱いについては個人情報保護方針をご参照ください。なおCookieの取り扱いに関しては、Cookie情報の利用についてを、個人情報保護方針の定めに優先して適用いたします。

【無料テンプレート付き】Excelで現金出納帳の作成方法をわかりやすく解説経理2022.07.25

【無料テンプレート付き】Excelで現金出納帳の作成方法をわかりやすく解説経理2022.07.25 顛末書(てんまつしょ)とは?始末書との違いや書き方を解説【社内外用テンプレート付】総務・法務2022.08.01

顛末書(てんまつしょ)とは?始末書との違いや書き方を解説【社内外用テンプレート付】総務・法務2022.08.01 「給料が低いので辞めます」どう対応する?給与を理由に退職する社員への接し方と注意点人事・労務2023.03.06

「給料が低いので辞めます」どう対応する?給与を理由に退職する社員への接し方と注意点人事・労務2023.03.06 休みの日に上司から連絡…これは違法?ケース別で弁護士が解説総務・法務2023.09.28

休みの日に上司から連絡…これは違法?ケース別で弁護士が解説総務・法務2023.09.28 契約解除合意書は必要?書き方や作成時のポイントを解説【エクセルテンプレート付き】総務・法務2025.01.21

契約解除合意書は必要?書き方や作成時のポイントを解説【エクセルテンプレート付き】総務・法務2025.01.21 エクセルで現金出納帳を作成するホワイトペーパー2022.11.25

エクセルで現金出納帳を作成するホワイトペーパー2022.11.25 委託先が値上げ…取引先から価格改定交渉を受けた場合の対応方法【弁護士が解説】経営・財務2022.12.16

委託先が値上げ…取引先から価格改定交渉を受けた場合の対応方法【弁護士が解説】経営・財務2022.12.16 部下のスマホいじりが止まらない!悩む上司必見、職場での対処法を解説総務・法務2024.10.01

部下のスマホいじりが止まらない!悩む上司必見、職場での対処法を解説総務・法務2024.10.01 一覧表でチェック!毎日・毎月・毎年「基本的な経理業務」の内容をおさらい経理2022.04.12

一覧表でチェック!毎日・毎月・毎年「基本的な経理業務」の内容をおさらい経理2022.04.12 残業45時間を超えたらどうなる?超過する場合の対処法とは人事・労務2023.11.14

残業45時間を超えたらどうなる?超過する場合の対処法とは人事・労務2023.11.14