経営者が知っておくべき決算書の読み方とは?まずは財務三表や損益計算書を理解する【第1回】

「決算書の読み方が実はよく分かっていない」「決算書の何をどう評価するのか取引銀行の考えを知りたい」「決算書の読み方で重要ポイントを理解して経営施策に役立てたい」など、多くの経営者の方々が決算書について、モヤッとしながらも忙しい日々を過ごされているのではないでしょうか?

経営者・ビジネスパーソンとして、いわゆる財務三表の重要性は多くの方々が認識されていると思います。自社の財務的課題を正確に発見できれば、仮説として精緻な対策案を出すことができるため、経営者としては、とても大切なテーマといえるのではないでしょうか。

銀行出身で中小企業の経営も9年以上経験した財務コンサルタントである筆者が、企業の財務状態を改善させていく実務家としての目線で、企業の財務的健康状態を見るプロである銀行などの金融機関の審査基準を土台とした考え方のポイントを分かりやすくレクチャーできればと考えております。

今回から3回シリーズで、“決算書の読み方”をテーマに、実践的な内容で分かりやすいコラムをしたためます。難解な理論ではありませんので、最後までお読みいただければ幸いです。

第1回:財務三表が示すモノを理解し、掴むべきポイントを把握、損益計算書を理解する←今回はここ

第2回:貸借対照表とキャッシュフロー計算書を理解し、財務分析の勘所を理解する

第3回:財務三表をどう作りどう分析して経営に活用するのか

それでは第1回の本編に入ります。

目次

決算書とは

“財務三表”という単語は聞いたことがあると思います。しかし、基本的な仕組みは何となく理解できても、何をどう捉えてどうやってその数値を判断していけばよいのか、よく分からないという方も多いのではないでしょうか? 財務三表とは、(1)損益計算書、(2)貸借対照表、(3)キャッシュフロー計算書の総称になります。

(1)損益計算書(P/L・Profit & Loss Statement)は、直近の経営成績を示します。(2)貸借対照表(B/S・Balance Sheet)は、今までの経営成績の通算結果を示し、その企業の資産状況を表しています。(3)キャッシュフロー計算書(C/F・Cash Flow Statement)は、直近の決算期の最初から最後までの現金の収支が表されます。本業の部分での収支を“営業CF”、設備・資産における収支を“投資CF”、借入や資本施策の収支を“財務CF”と呼びます。損益計算書は1年の成績表、貸借対照表は今までの資産状況、キャッシュフロー計算書は1年間の資金の流れ、と言い換えて覚えておけば問題ないでしょう。

財務コンサルタントとして、“資金調達の要である銀行が、皆さんの企業をどう判断しているのか”について、財務三表ごとに説明してまいります。

決算書の分析のポイント

まず、決算書を分析するには、以下の3点をご理解ください。

(1)損益計算書は利益の水準を測るため

(2)貸借対照表は資産の状況を理解し、自社の財務的な体力を知るため

(3)キャッシュフロー計算書は現金の増減の状況を理解するため

今回は(1)損益計算書について説明します。損益計算書は、簡単にいえばその企業の直近12カ月間の成績表です。押さえるべき概念は実はそれほど多くありません。

損益計算書の基礎

多くのビジネスパーソンには説明不要だと思いますが、大切な用語ごとの微妙なニュアンスを紹介します。

- 売上:直近12カ月間の売上のこと。

- 売上総利益:売上から原価を引いたもの。利益額の源泉であり、俗に粗利と呼ばれます。

- 営業利益:売上総利益から販売管理費を引いたものです。要は本業の利益です。

- 経常利益:営業利益に営業外収益(本業外の収益)を足して、営業外支出(本業外の支出その多くは銀行への金利)を引いた利益です。その年の正味の利益という捉え方でよいと思います。

- 税引き前当期利益・税引き後当期利益:特別な利益と損失を考慮し、法人税等の納税前と納税後で呼び名が変わります。税引き後当期利益はその期に最終的に残せた利益と捉えればよいです。

大前提として必要な業種ごとの平均値

このデータが、中小企業においては判断材料として特に重要となります。業種平均値は全企業と黒字企業の平均値があればベストです。情報ソースは多くあるので、自社で手に入れられない場合は顧問契約をしている会計事務所に問合せてみましょう。全国の平均値という基準がなければ分析ができませんので、この点を理解しましょう。

【こちらもおすすめ】損益計算書とは?作り方や分析法、賃借対照表との違いも【わかりやすく解説】

【こちらもおすすめ】エクセルで損益計算書を作成する

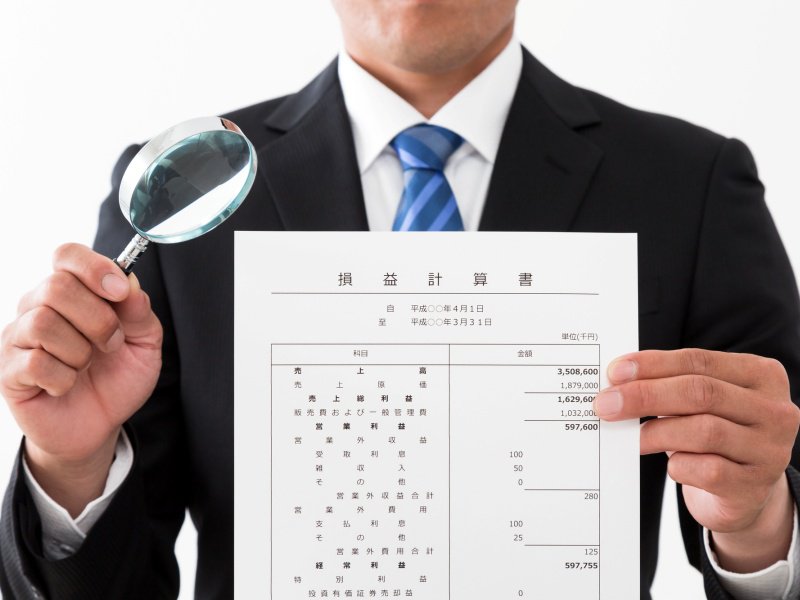

これが大事な読み方!財務分析のプロである銀行の審査視点を参考に

ここまでいろいろと説明してきましたが、「結局、損益計算書で何の数値を分析しなければならないの?」といった疑問を持たれる方が多いのではないでしょうか?

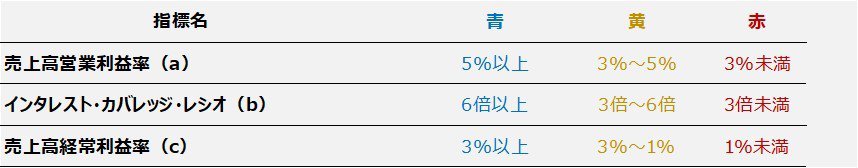

決算書の読み方として、損益計算書においては、以下4つのポイントと銀行も重視する重要指標を押さえておけば心配することはありません。中小企業の永続のカギになる銀行融資審査のエッセンスを理解しておけば、ポイントを外さず自社の財務状況を掴むことができるでしょう。銀行審査の入り口での判断の目線は以下の画像を参考にしてください(青は無担保融資に前向き判断)。

(1)売上総利益率(売上総利益÷売上高×100)

俗にいう粗利で、企業活動の源泉たる利益の大元です。ここはまず、第一に押さえるべきポイントで、「同業他社と比べて自社の粗利率はどうなのか?」という考えは、財務分析では必須といえます。シンプルに同業他社平均よりも高ければそれだけ、創意工夫し、他社よりも“差別化”できていると判断され、その反対であれば、なぜ低いのか真摯に反省し、理由を突き止めなければ業績の向上はあり得ないでしょう。

この点は財務分析の基礎部分といえます。競合他社が存在する日本社会で経済活動を行っていくわけですから、同業の全体平均値と比べて自社の利益水準が優秀なのか、そうでないのか、客観的なモノサシを持つようにしましょう。

(2)売上高営業利益率(営業利益÷売上高×100)

あくまで“本業の利益”と捉えるべきと考えています。原価以外の売上のためにかかった費用が販売管理費と呼ばれます。つまり、売上を上げるための必要経費を粗利から引いた金額が営業利益であり、要は本業でどれだけ儲けたのかを指し示す指標です。赤字ならば、経営者・財務担当者として大いに反省しなければ、企業の体力はジリ貧になっていくことは火を見るよりも明らかです。さらに2期連続営業赤字になろうものなら、お金を貸している金融機関に緊張感が走ります。“営業赤字は赤っ恥”といえば、勘のするどい経営者の方なら意味合いを感じ取ってくださると思います。

以下、分析の際の判断基準です。

- 営業利益が5%以上は合格水準

- 営業利益が3%~5%は及第点

- 営業利益が3%未満は不合格水準

という判断軸を持ちましょう。融資審査のイメージとして、合格水準が青信号、及第点が黄色信号、不合格水準が赤信号と考えてください(以下同様)。

また、償却前営業利益という概念も理解し、注意しましょう。減価償却費は、経費としては計上するものの現金としての支出は伴わない特殊な経費です。最終的にはキャッシュフローの概念に強く影響があります。機械設備や建物などの施設、多くの車両を駆使して多額の減価償却費を計上する業種は、償却前営業利益の額を気にしてほしいところです。

(3)インタレストカバレッジレシオ(営業利益+受取利息+受取配当金)÷(支払い利息+割引料)

シンプルに金利の支払い能力の指標です。読んで字のごとく、支払わねばならない金利の何倍の営業利益が出ているのかという指標になります。

- インタレストカバレッジレシオが6倍以上は合格水準

- インタレストカバレッジレシオが3倍~6倍は及第点

- インタレストカバレッジレシオが3倍未満は不合格水準

(4)売上高経常利益(経常利益÷売上高×100)

決算期の正味の利益ともいえる経常利益は非常に重要な指標です。長期の融資で資金を調達している場合は、この利益が返済の原資となる大切な指標になり、長期融資の返済原資を“フリーキャッシュフロー”と呼びます。キャッシュフロー計算書においてもフリーキャッシュフローの概念はあり、詳細は第3回で説明します。

混乱しないように整理しますが、損益計算書におけるフリーキャッシュフローとは、経常利益+減価償却費ー法人税等”と覚えてください。このフリーキャッシュフローが返済の財源となるので、経常利益もきちんと確保しなければ資金が不足していくということを理解していただきたいです。

以下、分析の際の判断基準です。

- 売上高経常利益率が3%以上は合格水準

- 売上高経常利益率が1%~3%は及第点

- 売上高経常利益率が1%未満は不合格水準

出典: 経営ノウハウの泉

【こちらもおすすめ】意外と見られているポイントって?金融機関の融資面談マニュアル

【こちらもおすすめ】税理士に聞く!中小企業の味方「日本政策金融公庫」の融資制度と審査を通すコツを解説

最後に

損益計算書における4つのポイントは、毎期、自ら電卓を叩いて計算するだけでも、経営者にとって財務面への意識は飛躍的に伸びると考えています。決算書の読み方シリーズはあと2回続きます。最後までお読みいただければ幸いです。

【第2回】貸借対照表とキャッシュフロー計算書を理解し、財務分析の勘所を理解する

* CORA,FreedomZ,サンカメ,freeangle / PIXTA(ピクスタ)