社員の育休取得時の人手不足解消につなげる!「両立支援等助成金」の概要と申請時の注意点

子育てをしながら働き続けるライフスタイルが浸透している中、育児休業を取得する社員も増加の一途をたどっています。しかし、男性の育児休業取得率の低迷や企業側に生じるさまざまな影響が懸念視され、まだまだ育児休業取得から職場復帰までの体制が整っていない企業も多々みられます。

特に規模の小さい中小企業では、日々の業務に追われ社内体制整備まで手が回っていないのが現状ではないでしょうか。そこで、国ではこのような事態を打破するための対策として、さまざまな助成制度を打ち出しています。子育て世代が働く企業はぜひ活用したい制度です。

そこで今回は、育児休業を控えた社員がいる企業にぴったりの助成金制度である『両立支援等助成金(育児休業等支援コース)』の内容や申請時のポイントについてご紹介します。

※最終更新:2022年2月

目次

社員の産休・育休取得によって企業が抱える課題は?

育児休業は、育児をしながら働く社員が取得できる休業のことです。2021年の『育児・介護休業法』改正により、育児休業をより多くの社員が取得できるようさまざまな制度が打ち出されました。

制度内で特に注目されているのが“男性の育休”です。従前の制度となる『パパ・ママ育休プラス』に加え、新たに『パパ休暇』という男性社員特例の制度が新設されたことで、男性社員の育児休業取得率アップが見込まれています。

【もっと詳しく】改正育休法で「男性の育休制度」はどう変わる?全企業に課せられた新たな義務とは

しかし、社員が産休や育休を取得した場合、企業側は“人員不足”という問題に直面することが懸念されています。

当然ながら、働き盛りの社員が休業に入ることで、その社員が行っていた業務は別の社員がカバーする必要性があります。現状では手が回らない場合は代替要員を検討する必要がありますが、コストの問題や教育体制の整備など、簡単にはいかないのが現状です。

このように、コスト面の懸念や育児休業から職場復帰までのノウハウ、職場環境づくりに悩む事業主のために打ち出されているのが、次の項目で解説する『両立支援等助成金(育児休業等支援コース)』です。どのような内容なのか、詳細について順に見ていきましょう。

【もっと詳しく】育休の欠員をどうカバーする?社員の負担を減らすための対策と復職者への対応

「両立支援等助成金」とは?

そもそも、『両立支援助成金』とはどのような制度なのでしょうか?

『両立支援助成金』とは、社員が働きながら安心して育児休業や介護休業を取得し、育児・介護と仕事の両立できるような制度を導入する、または女性の活躍推進を後押しする取り組みを実施する事業主に対し、一定額の助成金などでサポートをする制度です。

『両立支援等助成金』には、「出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」、「育児休業等支援コース」、「介護離職防止支援コース」、「不妊治療両立支援コース」、「女性活躍加速化コース」などに加え、世相を反映した「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース」という制度も新たに創設されました。

次からは、上記の複数コースのうち、育児休業制度に特化した「育児休業等支援コース」について、詳しく見ていきます。

育児休業等支援コースの概要

「育児休業等支援コース」は、社員が育児休業をスムーズな形で取得し、安心して職場復帰ができるようにするため、主に次の取り組みを行った事業主が受けることのできる制度です。

まずは、育休取得時・職場復帰時における内容を見ていきましょう。

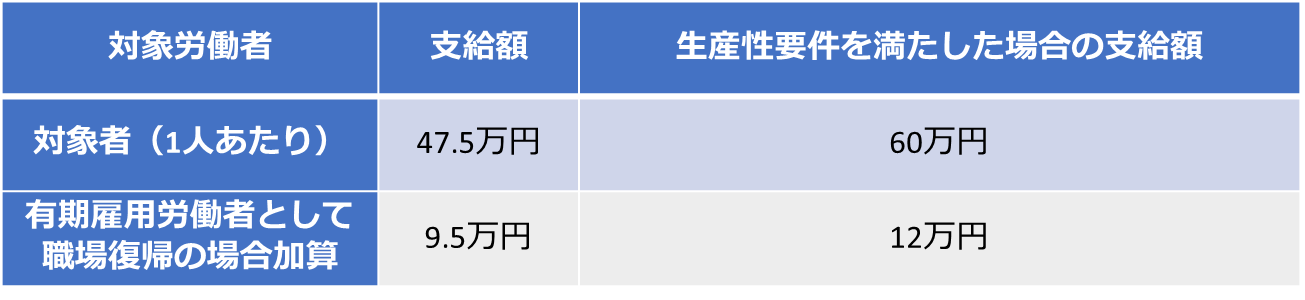

①育休取得時・職場復帰時

■社員が育休を取得する際の取り組み

(1)育児休業取得や職場復帰に関する支援措置をプラン化して実施することを、前もって社員へ知らせておく

(2)育児休業取得予定の社員と面談を行い、今後に向けての希望内容を洗い出した上で「育児復帰支援プラン」を作成する

(3)プランに沿って業務引継ぎの上、社員に育児休業を取得させる

■社員が職場復帰する際の取り組み

(1)「育休復帰支援プラン」の通りに取り組みを実施し、職場復帰予定の社員へ仕事の情報や資料の提供を実施する

(2)育児休業終了前に人事担当や上司による面談を行い、結果内容を記載する

(3)育児休業終了後の社員を復帰前の職に復帰させ、その後6ヶ月以上継続して雇用する

なお、育休取得者の業務を代替する同僚等に「業務代替手当」などを支給し、無理な残業をさせないよう業務内容の見直しなどに取り組んだ場合は、「職場支援加算」の対象となり、助成金額が上乗せされます。

【支給額】

具体的な支給額は、以下の通りです。生産性が向上し、要件を満たした事業主は通常より多い支援を受けることができます。

出典: 経営ノウハウの泉

②代替要員確保時

育児休業取得者の代わりとなる要員を確保し、その上で育児休業取得者を原職等のポジションで復帰させた中小企業事業主に対して、以下の助成金が支給されます。

【支給額】

出典: 経営ノウハウの泉

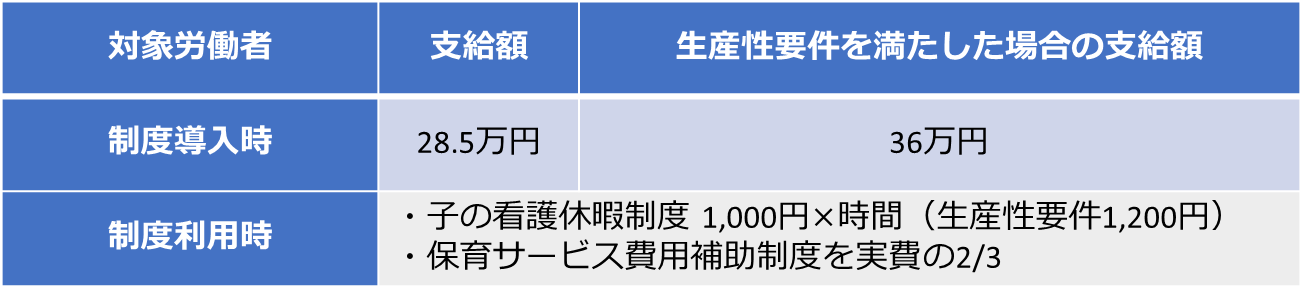

育児休業から復帰後に、仕事・育児の両立が特に困難な状況に置かれた労働者のために、育児・介護休業法を上回る条件での子の看護休暇制度や保育サービス費用補助制度導入した場合や、対象労働者が1ヶ月以上の育児休業から復帰後の6ヶ月以内で導制度の一定の利用実績がある中小企業の事業主に対して、以下の助成金が支給されます。

③職場復帰後支援

【支給額】

出典: 経営ノウハウの泉

④新型コロナウイルス感染症対策特例(※22年1月現在申請受付終了)

新型コロナウイルス感染症の影響による小学校等の臨時休業等により、子どもの世話が必要となる労働者のために、有給休暇制度や両立支援制度を整備した上で、実際に有給休暇の利用者が生じた事業主に対象労働者1人あたり5万円が支給されます。

申請時のポイントや注意点

ここからは、育児休業等支援コースにおける申請時の注意点について述べていきましょう。

まず、①育休取得時・職場復帰時における、“社員が育休を取得する際の取り組み”と、“社員が職場復帰する際の取り組み”は、両方を実施し受給することがワンセットとなります。たとえば、育休取得時の助成金を受給していない場合は、職場復帰時の助成金を受給することができません。

また、②代替要員確保時については、たとえば女性労働者が育児休業取得前の妊娠中に軽易な業務への配置転換を希望し、職場復帰後も軽易な業務での仕事を望んでいる場合でも、職制上のポジションが下がっている場合は、“原職復帰”とはみなされず、助成制度の対象外となる点にも注意しましょう。

【こちらの記事も】「従業員側からの切実な悩み…」産休・育休に関連する相談まとめ

まとめ

社員が育児と仕事の両立をすることができるような取り組みの周知を行う方法は、紙面媒体や口頭である必要はなく、社内掲示板やSNSを活用した周知方法も認められます。また、育児休業復帰支援のプラン作成の際には、専門家のサポートを依頼する方法も有効です。社員が安心して働き続ける環境を作り上げるため、まずは社内制度の現状を洗い出してみてはいかがでしょうか。

【参考】

※ 『両親で育児休業を取得しましょう!』 / 厚生労働省

※ 『事業主の方への給付金のご案内』 / 厚生労働省

nonpii、ふじよ、foly / PIXTA(ピクスタ)